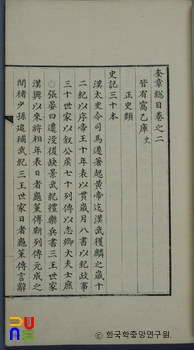

절첩장 ()

책종이를 주5과 같이 이어 붙이고 좌우도 똑같은 크기의 장방형으로 접어 마치 병풍처럼 중첩하여 그 앞뒷면에 보호용 표지를 붙여 순환하며 주1할 수 있게 만든 장정이다. 장정의 발달상 두번째 단계에 해당한다.

권자형의 책은 한편으로는 읽으면서 다른 한편으로는 펼쳐 나가야 하며, 또 다 읽은 부분은 말아서 그 다음 부분을 읽을 수 있게 하고, 다 읽으면 다시 말아 두어야 한다. 그리고 권중(卷中)이나 권말(卷末)을 보려면 처음부터 다시 펼쳐야 하는 불편이 있어 개장(改裝)된 것이다.

그러한 불편은 평상시에 많이 참고하는 유서(類書) · 주2 등의 이용에서 컸으며, 특히 목탁을 치며 불경을 읽을 때 매우 곤란하여 개장되기 시작하였다. 그리하여 그 명칭을 경접장(經摺裝) 또는 범협본(梵夾本)이라고도 하였다.

이 장정의 명칭은 그 형태에 따라 첩책(帖冊) · 접엽(摺葉) · 접책(摺冊) · 절본(折本) · 접첩본(摺疊本) · 첩본(帖本) · 절접본(折摺本) · 첩장본(帖裝本) · 엽자본(葉子本) · 책엽(冊葉) · 선풍엽(旋風葉) 등으로 쓰인다. 이 중 선풍엽이라는 이름은 이 장정으로 된 책을 잘못 다루면 접어 중첩한 책장이 자체의 무게로 인하여 한꺼번에 와르르 떨어져 나오므로, 마치 선풍이 인 것 같다 하여 붙여진 것이다.

그것은 주3 권3의 운연과안록(雲煙過眼錄)에서 “차례로 책장을 일엽씩 뒤집어보며 펴서 옮겨 권말에 이르러 곧 합치면 한 권이 된다.”라고 설명한 선풍엽이 바로 절첩장의 모양과 같은 점에서 입증된다.

절첩장은 송나라 주4의 『귀전록(歸田錄)』 권2에 의하면 당나라에서 비롯하여 퍼졌다. 이 장정이 보급되어 오래 사용됨에 따라 접은 부분이 파손되어 흩어지는 폐단이 생겨 한 장의 표지로 책의 위 · 옆 · 아래를 덮어싸기도 하였으나, 책을 읽을 때에는 역시 손이 타서 파손되므로 절첩한 한쪽을 풀로 붙이기도 하였다.

우리나라에서는 고려 후기의 사경(寫經)에서 시작, 보급되었고 그 이후의 책들은 탁본(拓本)과 법첩(法帖) 등에서 간혹 볼 수 있다. →장정