풍석전집 ()

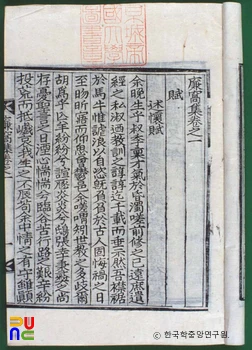

25권 1책. 필사영인본. 1983년 ≪풍석고협집 楓石鼓篋集≫ 6권, ≪금화지비집 金華知非集≫ 12권, ≪누판고 鏤板稿≫ 7권 등을 합하여 보경문화사(保景文化社)에서 영인하였다. ≪풍석고협집≫은 대체로 급제하기 전의 유고로, 1841∼1848년까지 저자 자신이 편집해 놓은 것이다.

권두에 숙부 형수(瀅修)와 이유원(李裕元) 등의 서문과 저자의 자인(自引)이 있다. 권1에 서(序) 7편, 권2에 기(記) 9편, 권3에 서(書) 6편, 권4에 전(傳) 4편, 권5에 묘지명 4편, 광전명(壙塼銘) 1편, 사리탑명(舍利塔銘) 1편, 제문 4편, 권6에 잡저 10편 등이 수록되어 있다.

이 중 서(書)의 <여이우산논상서금고문서 與李愚山論尙書今古文書>는 ≪서경≫의 진위작(眞僞作)을 금문(今文)·고문(古文)에 의해 변론한 것이다. <여이우산논심의속임구변서 與李愚山論深衣續袵鉤邊書>에는 복식연구에 도움이 되는 내용이 담겨 있다.

<여심치교걸제소조서 與沈穉敎乞題小照書>는 남유용(南有容)의 ≪뇌연집 雷淵集≫ 중 <증사진자서 贈寫眞者序>에서 인용한 것이다. 유학(儒學)에서는 형(形)·심(心)이 모두 멸(滅)하는 것이며, 불가(佛家)에서는 형은 멸하고 심은 불멸하며, 선가(仙家)에서는 형·심 모두 불멸한다고 비교 논술하여 유학 이외에는 모두 허탄한 것이라고 하였다.

잡저 중 <춘왕정월변 春王正月辨>은 ≪춘추 春秋≫ 경(經)의 ‘춘왕정월(春王正月)’, ≪춘추전 春秋傳≫의 ‘춘왕주정월(春王周正月)’에 관하여 비교 변론한 글이다. 이는 고대 역법의 연구와 사관(史觀) 정립에 좋은 자료가 된다. <본사보편논단 本史補編論斷>은 할아버지 명응(命膺)이 편찬한 ≪본사≫의 보편으로 섬유사 연구에 좋은 자료가 된다.

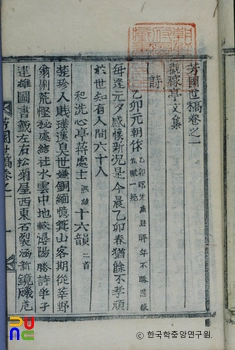

≪금화지비집≫은 대체로 급제한 뒤 관직에 있을 때 지은 유고이다. 권1에 소(疏) 16편, 계(啓) 1편, 박고의(博攷議) 1편, 권2·3에 서(書) 18편, 서(序) 12편, 권4에 변(辨) 5편, 권5에 기(記) 9편, 제문 6편, 권6에 신도비명 4편, 묘표 5편, 권7·8에 묘지명 14편, 유사 3편, 권9에 잡저 13편, 권10에 대책(對策) 2편, 권11·12에 책(策) 2편 등이 수록되어 있다.

이 중 변의 <좌전변 左傳辨>은 ≪춘추좌씨전 春秋左氏傳≫의 저자 및 진위의 고증 관계를 변론한 것이다. 대책 중 <십삼경대 十三經對>는 왕과 ≪십삼경≫에 관해 각 책의 특징과 저작 목적 및 전래, 진위 등의 고증 관계를 기술한 것이다. <농대 農對>는 왕과 농정에 관해 문답한 내용이다.

책 중 <의상경계책 擬上經界策>은 전제(田制)·양전법(量田法)·농정(農政) 등 세 분야에 관한 책략을 논술한 것이다. 첫째, 전제의 경장(更張)에서는 결부(結負)를 고쳐 경묘법(頃畝法)으로 하고 정확한 척도로써 고제(古制)에 따를 것을 주장하였다. 둘째, 양전법에서는 방전(方田)의 제도로 은루(隱漏)를 점검하고 수법(數法)을 반포하여 익히도록 하며, 전문 기구를 설치하여 근만(勤慢)을 평가해야 한다고 하였다.

셋째, 농정에서는 높은 지대와 심한 경사지를 잘 살피고 농기를 놓치지 않게 할 것, 지방별로 기후·풍토에 알맞는 농사를 장려할 것, 좋은 종자로써 각종 재상(災傷)의 해에 대비할 것, 수리를 이용하여 한해에 대비할 것, 반전(反田)을 금하고 실제 작물을 조사할 것, 둔전(屯田)을 넓히고 많은 농작물을 비축할 것 등을 열거하였다.

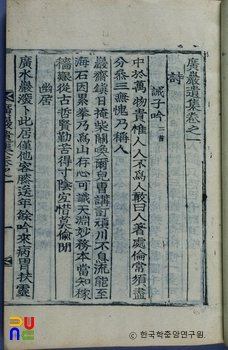

≪누판고≫는 1778년(정조 2) 저자가 왕명을 받아 편찬한, 당시 현존하던 책판의 목록이다. 권두에는 5조항의 범례가 있는데, 이는 책의 체재, 편성 요령, 규장각 목록과의 관계를 약술한 것이다.

권1에 어찬(御撰)·어정(御定), 권2에 경부(經部) 8류, 권3에 사부(史部) 5류, 권4에 자부(子部) 상에 10류, 권5에 자부 하에 석가류(釋迦類), 권6에 집부(集部) 상에 3류, 권7에 집부 하에 별집류(別集類) 등이 수록되어 있다. 여기에 실려 있는 책들은 간행에 드는 지량(紙量)을 기록해 두어 책의 분량을 살필 수 있다.