김대건 ()

김대건은 1846년 병오박해 때 서울 새남터에서 처형된 신부로 한국인 최초의 사제이다. 1821년, 충청남도 당진시에서 태어나 1836년, 중국 마카오에서 유학한 뒤 1845년 8월 17일 중국 상해 김가항성당에서 사제품을 받았다. 그로부터 2주일 뒤인 8월 31일 상해를 출발하여 제주에 표착했다가 10월 12일 충청도 강경을 통해 귀국했으며, 11월부터 서울과 경기도 용인 일대에서 활동하였다. 1846년 5월 프랑스 선교사들의 해상 입국로를 개척하기 위해 황해도로 갔다가 체포된 후 9월 16일 서울 새남터에서 군문효수형을 받았다.

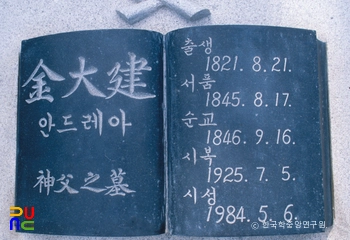

김대건의 본관은 김해(金海)이다. 천주교 세례명은 안드레아, 보명(譜名)은 지식(芝植), 아명은 재복(再福)이다. 대건은 관명으로 추정된다. 1821년 8월, 충청남도 당진시 솔뫼(현, 우강면 송산리)에서 아버지 김제준(金濟俊)과 어머니 고(高) 우르술라의 장남으로 태어났다.

증조할아버지 김진후(金震厚)가 오랫동안의 주1 끝에 1814년에 주2, 종조할아버지 김종한(金宗漢)이 1815년에 순교한 뒤, 할아버지 김택현(金澤鉉)과 부모를 따라 서울특별시 청파로 이주했다가 용인시 굴암(현, 이동면 묵리)으로 다시 이주하였고, 이곳에서 소년 시절을 보냈다.

1836년 여름 15세의 나이로 프랑스 선교사 모방(Peter Maubant, 베드로)에 의해 신학생으로 선발되었다. 같은 해 12월 3일 최방제(崔方濟), 최양업(崔良業)과 함께 주3에 있는 파리외방전교회(巴里外邦傳敎會) 극동 대표부 안에 마련된 조선교구 신학교로 가기 위해 출발하였고, 이듬해 6월 7일 그곳에 도착하여 대표 신부인 르그레즈와(Legrégeois, L. P.)와 부대표 신부 리브와(Libois, N.)의 지도 아래 중등 과정의 교육을 마친 뒤 다시 철학과 신학 과정을 이수하였다.

1842년 7월 17일 조선으로 향하는 프랑스 함선을 타고 마카오를 떠났지만 귀국하지 못하고, 동료 최양업과 함께 만주의 천주교 주4인 소팔가자(小八家子, 현 장춘시 合隆鎭 八家子村)로 가서 학업을 계속하였다. 또 1844년 초에는 제3대 교구장 주5 페레올(Ferréol, J., 高 요한)의 지시에 따라 조선의 동북방 국경 마을인 경원(慶源)으로 가서 조선 교회의 주6들을 만나고 소팔가자로 귀환했으며, 그해 12월에는 최양업과 함께 주7을 받았다.

이후 페레올의 지시에 따라 1845년 1월 1일 중국 변문(邊門)으로 가서 조선 교회의 밀사들을 만나 의주로 귀국하였다. 1월 15일 서울에 도착한 그는 돌우물골(石井洞, 현, 서울특별시 중구 소공동)에 유숙하면서 중국으로 갈 배를 구입하고, 순교자들의 행적을 정리하였다. 4월 30일 현석문(玄錫文) 등 11명과 함께 제물포로 가 중국으로 떠났으며, 6월 4일 상해에 도착하여 그곳으로 온 페레올을 만났다.

그 해 8월 17일, 김대건은 상해 김가항 성당(金家巷聖堂, 현, 상해 포동신구 대김가항)에서 주교 페레올로부터 주8을 받았다. 한국인 최초의 사제, 즉 신부가 된 것이다. 일주일 뒤인 8월 24일 횡당(橫堂) 성당에서 첫 미사를 집전한 그는 주교 페레올과 새 조선 선교사 신부 다블뤼(Daveluy, A., 安 안토니오), 조선 신자들과 함께 8월 31일 조선에서 가지고 간 배를 타고 상해를 출발하였다. 그러나 폭풍우를 만나 한강에 도착하지 못하고 제주에 주9 10월 12일 충청남도 강경의 황산 마을(현, 충청남도 논산시 강경읍 황산리)을 통해 귀국하였다.

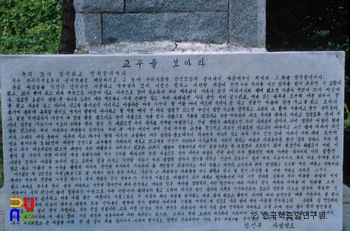

같은 해 11월 중순 상경한 김대건은 서울에서 신자들을 방문한 뒤 용인으로 내려가 어머니와 상봉하여 1846년 4월까지 활동하다가 페레올 주교의 명에 따라 다시 상경하였다. 그런 다음 해로를 통한 프랑스 선교사들의 조선 입국로를 개척하기 위해 5월 13일 마포를 출발하여 황해도로 갔으며, 백령도 인근에서 중국 배를 만나 편지를 전달한 뒤 순위도(巡威島) 등산진(登山鎭)에 도착했다가 6월 5일 관군에 체포되었다. 이후 그는 해주 감영과 서울 포도청에서 주10를 받는 과정에서 천주교 사제 신분과 해외 유학 사실이 밝혀지고 주11을 어긴 사실이 드러났다. 결국 대역부도 죄인 판결을 받았으며, 9월 16일 새남터 형장(현, 서울특별시 용산구 이촌동~한강로 3가)에서 군문 주17을 받았다. 이때 그의 나이 25세였다.

그의 시신은 천주교 신자들이 비밀리에 거두어 와서(瓦署, 현, 용산구 한강로 3가~용산동5가)와 왜고개(현, 용산구 용산동5가)에 주12 경기도 미리내(현, 안성시 양성면 미산리)로 이장했으며, 1901년 5월에 유해가 발굴되어 서울 용산구의 예수 성심 신학교에 안치되었다.

한국 천주교회의 첫 번째 사제라는 칭호인 수선탁덕(首先鐸德)이라 불리는 김대건은 단지 1년 남짓 사제 생활을 하였고, 실제로 활동한 기간은 6개월에 불과하였다. 그러나 열정적인 선교와 개척 정신, 그리고 죽음으로 자신의 신앙을 지키는 주13을 보여주었다. 김대건은 1925년 7월 5일 교황 비오 11세에 의해 주14, 1949년 11월 15일 모든 한국 천주교회 성직자들의 대주보로 결정되었다. 이에 7월 5일은 축일로 결정되었다. 또한 1984년 5월 6일 한국 천주교 103위 성인의 으뜸으로 선정되고, 9월 20일이 축일로 결정되었다. 2019년 11월 유네스코 제40차 총회에서 신부 김대건을 2021년 세계 기념 인물로 선정하였다.

일생 동안 김대건은 31통의 주15을 남겼다. 그중에서 9통은 해주 감영에 압수되었고, 3통은 주16, 19통만이 현존한다. 17통은 라틴어로 작성되었고, 「훈춘 여행기」로 불리는 1844년 12월 15일 자 보고 서한은 한문으로, 그리고 옥중에서 조선 교우들에게 보낸 마지막 서한, 즉 훗날 「김대건 신부의 마지막 회유문」으로 불리는 옥중 서한은 한글로 작성되었다. 이 밖에도 1845년 1~4월 서울에서 머물던 시기에 작성한 「조선전도」는 현재 프랑스 르망의 고문서 보관소 지도부에 소장되어 있으며, 「조선 순교사와 순교자들에 관한 보고서」는 1845년 7월 23일 자 서한에 첨부되어 있다. 또 옥중에서 영국의 세계지도 1장을 번역하였고, 컬러로 2장의 세계지도를 만들었으며, 지리 개설서를 편찬하였으나, 모두 현존하지 않는다.

김대건의 탄생지인 「당진 솔뫼마을 김대건 신부 유적(唐津 솔뫼마을 金大建 神父 遺蹟)」은 1998년 7월 28일 충청남도 기념물 「김대건 신부 생가지」로 지정되었고, 2014년 9월 26일에 대한민국 사적으로 승격되었다.