서학 ()

서학은 17세기 이후 중국을 통해 조선에 들어온 서양의 학문 사상, 과학 기술, 천주교 신앙 등을 연구, 수용, 비판하던 사조를 폭넓게 지칭하는 용어이다. 처음에는 기호남인을 중심으로 서양의 과학, 철학, 종교, 지리 등에 관한 연구가 이루어졌으며, 북학파는 특히 과학 기술에 주목하여 근대 지향적인 서기(西器) 수용론을 주장하면서도 천주교 교리만은 배척하였다. 전통 유학자들과 노론계 위정자들은 처음부터 서학을 배척하는 척사론(斥邪論)을 주장하여, 근대 지향적인 학문 조류가 점차 사라지고 척사 운동과 천주교 박해만이 남게 되었다.

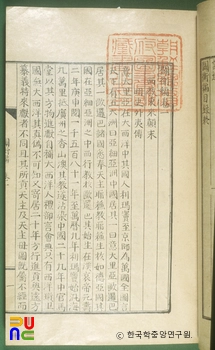

서학이란 용어가 처음 사용된 것은 명말 · 청초에 중국에서 활동하던 예수회(耶蘇會, Society of Jesus) 소속의 천주교 선교사들이 서양 서적을 한문으로 번역, 간행하면서부터였다. 이러한 서적들을 한역 서학서(漢譯西學書) 혹은 서학서(西學書)라고 부른다. 첫 번째 서학서는 광동 지역에서 활동한 예수회 선교사 루지에리(Ruggieri, M., 羅明堅)의 『성교실록(聖敎實錄)』이었다. 이 서적들이 중국에 본격적으로 전파된 것은 1601년 예수회 선교사 마테오 리치(Ricci, M., 주1가 북경에 입경하면서였다. 이후 리치는 천주교 교리서인 『천주실의(天主實義)』를 저술하고, 세계 지도인 「만국전도(萬國全圖)」를 제작했다. 바뇨니(Vagnoni, A., 高一志)는 서양 정치학 개론서인 『서학치평(西學治平)』, 『민치서학(民治西學)』과 서양 윤리서인 『수신서학(修身西學)』을 저술하였으며, 알레니(Aleni, J., 艾儒略)는 서양 교육 개론서인 『서학범(西學凡)』을 저술하였다.

한편 『삼국유사』에도 '서학'이란 용어가 나타나는데, 이는 ‘서역 지역의 불교 사상’을 의미하므로 조선 후기의 서학과는 다르다. 또 일본에서는 17세기 초에 네덜란드 상인들이 입국하면서 특히 서양의 과학 기술을 연구하는 학문 조류를 가리켜 주2’이라 칭하였다.

서학 안에는 서양 문물과 천주교 신앙이라는 두 가지 요소가 혼재되어 있었지만, 조선의 지식인들은 서양 혹은 서양 선비들의 학문이라는 폭넓은 의미에서 서학을 양학(洋學), 서양 선비의 학문[西士之學], 유럽인들의 학문[泰西人之學], 서태의 학문[西泰之學, 서태는 마테오 리치의 호] 등으로 불렀다. 그러다가 천주교가 서양에서 전래된 하나의 새로운 신앙인 것으로 이해하면서 주3의 입장에 선 학자들은 서학을 사학(邪學) · 요학(妖學) · 사교(邪敎) 등으로 지칭하였고, 정조(正祖)나 채제공(蔡濟恭)은 속학(俗學) · 객사(客邪)와 같은 이단의 학문으로 표현하였다. 또 정약용(丁若鏞)과 같이 천주교 신앙만을 가리켜 주4라 지칭한 경우도 있고, 이기경(李基慶)과 같이 서학 · 주5이라는 용어를 혼용한 경우도 있다.

조선 서학의 연구 대상은 한역 서학서와 세계 지도, 서양의 새로운 문물이었다. 한역 서학서에는 명말 · 청초의 천주교 선교사들이 중국인들에게 천주교를 이해시키는 한편 서양 문물을 전파하기 위해 저술한 서양의 천문 · 역산 · 지리 · 과학 · 기술 및 윤리 · 종교에 관한 내용이 들어 있었다. 그리고 동양의 전통 지리서와는 달리 5대륙을 수록하고 지구를 원형으로 표시한 세계 지도에는 전통의 주6 지리관이나 천원지방(天圓地方)의 세계관을 극복할 수 있는 내용이 담겨 있었다.

조선의 지식인들에게 가장 많은 영향을 끼친 리치는 앞에서 말한 『천주실의』와 「만국전도」 외에도 20여 종의 저술을 간행하였다. 이후 예수교 선교사들은 1601년부터 1773년 교황령에 의하여 해산될 때까지 170여 년 동안 약 500여 종의 한역 서학서를 출간하였다. 그 밖의 다른 전교 단체 선교사들도 적지 않은 종류의 한역 서학서를 저술, 간행하여 널리 배포하였다.

한역 서학서의 내용은 크게 윤리 · 종교적인 측면과 과학 · 기술적인 내용으로 구분할 수 있다. 이들은 선교사들에 의해 저술되었으므로 중세 스콜라(Scholar) 철학 및 중세와 르네상스기의 과학 기술이 그 안에 담겨졌고, 중국뿐만 아니라 조선과 일본 등 한자 문화권에 속하는 여러 나라의 지식인과 관료들에게 영향을 주어 새로운 문화 활동을 자극하게 되었다. 특히 천주교 교리는 현실 윤리를 중시하는 유교 문화권의 전통 사상을 극복할 수 있는 새로운 종교로 이해되기도 하였고, 이와 반대로 반윤리 혹은 비윤리적인 이론 또는 사상으로 배척되기도 하였다.

서양의 과학 기술은 서양에서 들여온 새로운 기구나 기계들, 선교사들이 중국에서 저술한 서학서 안의 내용들, 그리고 중국 황실의 요청에 의해 선교사들이 제작한 기구, 무기, 지도, 책력 등을 망라하는 것으로 볼 수 있다. 처음부터 이러한 서양의 과학 기술은 중국 사회에 놀라움을 안겨 주었다. 시계( 자명종) · 망원경(천리경[^7]) · 지구의와 같은 기구들은 물론 천문 관측 기구나 각종 화기(火器), 천문 · 역법 이론, 수리 · 지도 제작 기술 등은 중국의 문명 개화에 기여했으며, 조선에 전래되면서 관료나 지식인들의 호기심을 자극하는 한편 마침내 서학이라는 학문적인 대상으로 그에 관한 연구가 전개되었다.

서학 접촉과 도입

서학 접촉기는 북경을 왕래하던 연행사원(燕行使員)들이 중국 사회에 널리 전파되어 있는 서학과 접촉하면서 한역 서학서와 서양 과학 기술을 도입하고, 조선의 지식인들이 학문적 호기심을 갖고 여기에 접근하는 시기이다. 이러한 접촉과 도입은 17세기 초부터 시작되어 19세기까지 지속되었다.

서학의 도입 배경으로는 무엇보다도 먼저 중국에서 활동하던 예수회 선교사들이 보유론(補儒論), 즉 ‘천주교는 유교를 보완해 줄 수 있는 새로운 신앙’이라는 논리를 앞세우면서 문화 적응주의의 입장을 견지한 데서 찾아볼 수 있다. 그들이 저술한 한역 서학서나 세계 지도 곳곳에서 이러한 보유론의 입장이 잘 드러난다. 17세기 이후 북경에 도착한 조선의 연행사들이 거리낌 없이 선교사를 만나거나 서학서를 접한 뒤 귀국 때에 이 책들을 얻어와 자연스럽게 조선 사회에 소개할 수 있었던 배경도 여기에 있었다.

다음으로 보다 직접적인 배경으로는 서학서의 도입을 가능하게 한 조선의 내재적인 문화 욕구, 즉 현실 개혁이나 부국강병에 관심을 기울이는 실학(實學) 사조가 이미 조성되고 있던 점을 들 수 있다. 따라서 서학서의 도입과 유포는 단지 지식인들의 호기심을 자극하는 수준에 그치지 않고 서학의 자발적인 수용과 이해의 단계로 발전할 수 있게 되었다.

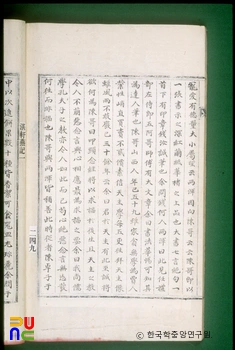

조선의 연행사들은 북경에 서학이 소개되고 있던 17세기 초부터 이미 그곳에서 활동하던 서양 선교사들과 접촉하거나 북경 네 곳에 있던 사천주당(四天主堂)과 주8 등을 방문하고 그곳에 있던 서양 문물과 천주교의 실체를 접했으며, 예수회 선교사들이 제작하거나 간행한 주9와 세계 지도, 한역 서학서 등을 조선에 도입하기 시작하였다. 그 최초의 기록으로는 1603년(선조 36) 이광정(李光庭)과 권희(權憘)가 마테오 리치의 세계 지도인 「곤여만국전도(坤輿萬國全圖)」와 『천주실의』를 전래하였고, 이수광(李晬光)이 그에 관한 소개를 『지봉유설(芝峯類說)』에 수록한 것을 들 수 있다. 세계 지도가 매우 놀라울 정도로 정밀하다는 논평과 함께 『천주실의』의 편목을 소개하고, 자신이 이해한 서양 세계의 일단을 설명한 것이다. 이어 허균(許均)도 1614~1615년에 명으로부터 서학서를 도입하였으며, 1631년에는 정두원(鄭斗源)이 산동성에 머물고 있던 선교사 로드리게츠(Rodriquez, J., 陸若漢)와 만나 교류한 뒤 천문 · 역법, 서양의 지리 · 풍속 등과 관련된 서적들은 물론 홍이포(紅夷砲) · 천리경 · 자명종 등 다수의 서양 문물을 얻어서 귀국하였다.

청초에 와서는 1644년 11월에 소현세자(昭顯世子)가 볼모에서 풀려나 귀국하면서 북경의 남당을 중심으로 활동하고 있던 선교사 아담 샬(Adam Schall, 주10로부터 천문 · 역산서와 천주교 관계 문물 · 서적을 얻어 귀국한 사실이 있다. 다음 해 귀국한 봉림 대군(鳳林大君)의 호행재신 한흥일(韓興一)도 천문도와 역산서를 도입하면서 ‘역상수시 제왕지선무(曆象授時 帝王之先務)’라 하여 새로 역법을 밝혀야 한다고 진언하였다. 반면에 1646년 북경에 간 김육(金堉)과 이경석(李景奭) 등은 서양 선교사들과 접촉하거나 천문 역법서를 구할 수 없었다. 청에서 1644년에 시헌력(時憲曆) 사용을 반포한 뒤 이듬해부터 실시하고, 아담 샬을 흠천감정에 임명하면서 기존 역법가들과의 갈등이 계속되고 있었으며, 조선 사신들이 새로운 역법에 접촉하는 것을 막고 있었기 때문이다.

서학 관련 서적과 문물은 이러한 과정을 거쳐 계속 조선에 유입되었다. 그 결과 여기에 관심을 갖는 지식인들이 늘어나게 되었고, 한흥일과 같이 역법 개수와 서기(西器)의 현실화를 주장하는 경우도 있게 되었다. 이뿐만 아니라 새로운 천문 역법 사상을 수용하거나 세계 지리, 천주교 신앙을 연구하고, 서양과의 통상이나 문물 도입을 주장하는 경우도 나타나기 시작하였다. 반면에 서양의 새로운 학문, 특히 천주교 신앙을 비판하는 지식인들이 등장하면서 서학의 수용과 배척이라는 상반된 양상이 나타나게 되었다.

서학의 전개와 분화

조선 서학은 크게 두 방향으로 전개되었다. 하나는 한역 서학서나 서양의 세계 지도를 폭넓게 접하게 된 재야의 기호남인들을 중심으로 이루어졌으며, 다른 하나는 북경을 왕래하면서 서양의 지리 · 천문 · 역산 · 기술의 도입에 관심을 갖게 된 조정의 관상감원들과 주11 인물들에 의해 이루어졌다. 특히 전자에 속하는 녹암(鹿庵) 권철신(權哲身) 계열의 학자들은 서양의 천문 · 역법 · 지리 등에 관심을 갖다가 점차 천주교 신앙을 연구하거나 수용하는 방향으로 나아갔으며, 이와 반대로 순암(順庵) 안정복(安鼎福)과 그 제자들은 이러한 사상 조류를 비판하고 경계하면서 18~19세기의 척사론과 척사 운동을 주도해 나갔다. 이때 천주교 신앙에 관심을 갖게 된 지식인들에게는 서학서 안에 녹아 있는 예수회 선교사들의 보유론이 많은 영향을 주었다.

서학이 도입되면서 조정에서는 먼저 역법 개수에 관심을 갖기 시작하였다. 그 결과 김육, 이경석 등은 북경에서 비밀리에 역법서를 구해다가 연구한 뒤 시헌력의 시행을 주장하여 1653년(효종 4)에 마침내 그 시행을 보게 되었으며, 관상감원 허원(許遠)은 1708년부터 시행한 시헌오성법(時憲五星法)을 기초로 『현상신법세초류휘(玄象新法細草類彙)』라는 천문 역법서를 저술하였다. 1725년에는 청으로부터 신수시헌칠정법(新修時憲七政法)이 전래되었고, 관상감원 이세징(李世澄)은 1732년에 주12을 전래함으로써 그 안에 있던 카시니(Cassini)의 신법(일명 噶法)을 소개하였다. 그 과정에서 김육이 이해하고 있던 티코 브라헤(Tycho Brahe, 第谷)의 주13이나 기존의 원궤도설(圓軌道說)이 무너지고 주14이나 타원궤도설(惰圓軌道說)이 정립되었다.

그러나 이들은 역법 자체의 이해에만 몰입함으로써 지원설(地圓說)이나 지동설과 같은 새로운 이론을 이해하거나 수용하지는 못했으며, 기초 이론을 가르쳐 줄 선교사가 없었으므로 결과로서의 역산표(曆算表)만을 이해하는 한계성을 지닐 수밖에 없었다. 당시 조선의 지식인이나 관료들이 서양의 천문 역법에 큰 관심을 가졌던 이유는 주15 위주의 조선에서 천문 역법이 주16으로 군주가 책임져야 하는 중요한 일이기 때문이기도 하였고, 기존에 사용하던 수시력(授時曆)이 현실의 일시와 어긋나 혼란이 빚어지는 상황 때문이기도 하였다.

조선에서 처음으로 지원설을 주장한 사람은 김만중(金萬重)이었다. 또 이이명(李頤命)도 1720년(경종 즉위년) 북경에서 선교사 쾨글러(I. Kögler, 대진현戴進賢)와 사우레즈(J. Saurez, 蘇霖)를 만나고 귀국한 뒤 새로운 천문관을 이해하기 위해 노력하였으며, 김석문(金錫文) 같은 경우에는 로(J. Rho, 羅雅谷)의 영향을 받아 처음으로 지전설(地轉說, 즉 천정지동설(天靜地動說)을 제기하였다.

일찍부터 천문에 관심이 많던 북학파의 대종 홍대용(洪大容)은 1765년(영조 41) 이후 세 차례나 북경에 들어가 주17과 흠천감 등을 답사한 뒤, 할레르스타인(Hellerstein, 劉松齡), 고가이슬(Gogeisl, 鮑友管)과 서학에 대해 토론을 벌이기도 하였다. 이후 그는 서양의 과학 기술에 관심을 기울였으며, 『주해수용(籌解需用)』을 저술하여 서양 수학을 소개하였고, 자택에 혼천의(渾天儀), 자명종 등을 설치하고 서양의 천문과 시간 제도를 연구하였다. 그는 서양의 천문 역법과 의기의 수용, 즉 북학을 주장하면서 지원설뿐만 아니라 지전설을 내세웠고, 더 나아가 중화주의 세계관을 극복하고 화이일야(華夷一也)의 주18을 주장하였다.

박지원(朴趾源)은 1780년(정조 4) 북경에 갔을 때 청나라 석학과 교유하는 한편 서양 선교사들과 만나 서학에 대해 토론하였고, 청나라와 유럽 문명의 우수함을 직접 목도하였다. 그는 서양의 과학 기술을 “잔재주가 아니라 정신의 극치”로 여겨 마침내 “진정 국민 대중을 위하여 유익하고 국가에 도움이 된다면 그것이 오랑캐의 소산이라 해도 받아들여야 할 것”이라고 주장하면서 조선에 앞선 청나라와 서양의 기술 문명을 적극 수용해야 한다고 역설하였다. 또 『허생전(許生傳)』에서는 서양 문화의 수용에 대해 적극적인 일본의 사이정신(師夷精神)을 높이 평가한 일도 있었다. 이후 이들의 주19은 박제가(朴齊家)에 이르러 해외 통상론과 서사(西士) 고빙책으로 발전하였다. 이용후생에 밝은 중국의 서양 선교사들을 조선으로 초빙하여 천문 · 역산 · 의약 · 건축 · 조선 · 채광 등의 과학 기술을 배워야 한다고 주장한 것이다.

바로 이와 같은 북학파 인물들의 서학 인식은 서양 문화의 우월성을 인정하는 이론, 즉 ‘오랑캐(서양)의 우수한 기술을 배워야 한다.’는 사이장기(師夷長技) 식의 채서사상(採西思想)이요 동도서기론이었다. 그러나 그들은 서양 철학이나 천주교 신앙에는 처음부터 크게 관심을 갖지 않았으며, 대부분 비판적인 입장이었다. 홍대용이 「건정동필담(乾淨洞筆談)」을 통해 ‘천주교는 유가의 상제(上帝)라는 이름을 훔치고, 불가의 윤회설로 치장한 것’이라고 논평한 내용이나 박제가가 ‘천주교의 천당 지옥설은 불교와 같다.’고 논평한 내용들이 그 예이다.

서양 철학과 천주교에 관심을 보인 인물들은 주로 기호남인에 속하는 일부 지식인들, 즉 성호(星湖) 이익(李瀷)을 대종으로 하는 성호학파의 지식인들이었다. 이에 대해 안정복은 훗날 다음과 같이 기록하였다. “한역서학서는 선조 말부터 우리나라에 흘러 들어왔고 명경(名卿), 석유(碩儒)도 이를 읽지 않은 사람이 없으며, 주20나 도교와 불교의 서적과 같이 서재에 갖추어 두게 되었다.” 그리고 정약용이 “서학서를 구하여 탐독하는 일이 나의 청년 시절에는 일종의 유행이었다.”라고 실토할 정도로 서학서를 가까이 하는 풍조가 생겨났다. 이러한 추세를 배경으로 마침내 이익에 이르러 조선 서학으로서의 학문 세계가 열리게 된 것이다.

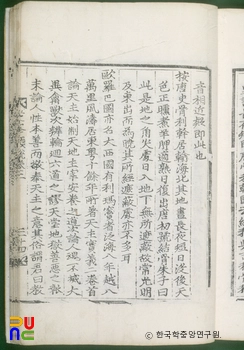

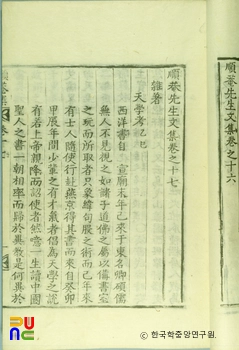

이익은 일찍부터 집안에 소장되어 있는 수많은 서학서에 관심을 갖고 이를 연구해 오고 있었다. 그가 읽은 한역 서학서는 『천문략(天問略)』 등 역산서(6종), 『혼개통헌도설(渾蓋通憲圖說)』 등 천문서(6종), 『직방외기(職方外紀)』 등 지리서(3종), 『곤여도설(坤輿圖說)』 등 세계 지도(3종), 『태서수법(泰西水法)』 등의 과학서, 『천주실의』를 비롯한 다수의 종교 · 윤리서 등이었다. 그는 서학서의 중요 내용을 이해하는 데 노력하면서 『성호사설(星湖僿說)』이나 『성호사설유선(星湖僿說類選)』, 『성호선생문집(星湖先生文集)』에 많은 서학 관계 논평문을 남겨놓았다. 그는 티코 브라헤(Brahe, T.)의 천문학을 골자로 한 그리스도교적 서양 천문학을 전적으로 수긍하였고, 시헌력의 우수성을 인정하였다. 달 · 행성 · 해와 항성들이 서로 다른 하늘에 위치하고 있다는 서양의 구중천설(九重天說)을 이해하였고, 그리스도교적 천문관이 들어 있는 십이중천설(十二重天說)까지 설명하였다. 화이적 세계관을 비판하고 지원설을 주장했으며, 지구 자전설(自轉說)을 이해하기 위해 노력하는 등 문화 인식의 폭을 넓혀 갔다.

이익은 서학의 종교 · 윤리에 대해서도 관심을 기울였다. 서학서를 바탕으로 한 제자들과의 토론을 통하여 천주교를 선유의 상제사상(上帝思想)과 통하는 보유론적인 가치를 지닌 것으로 이해하였다. 그러나 다른 한편으로는 천주교의 천당 지옥설, 즉 당옥론(堂獄論)을 허황한 것으로 규정하면서 천주교 신앙을 수용하지는 않았다. 천주교 신앙에 대해서만은 보유론의 입장에서 시시비비를 가려 받아들이고자 한 것이다.

그의 제자인 신후담(愼後聃)은 서양의 철학과 천주교에, 윤동규(尹東奎), 이병휴(李秉休), 안정복, 홍유한(洪儒漢) 등은 천문 역법에 관심을 갖고 있었으며, 이익과 마찬가지로 새로운 지리 · 천문관을 갖게 되었고, 일부에서는 유교와 서양 기술을 접합시키려는 중체서용(中體西用)의 입장을 표명하기도 하였다. 그러나 신후담은 처음부터 서학 수용에 반대하면서 1724년(경종 4)에는 그 철학과 신앙을 비판하는 『서학변(西學辨)』을 저술하였다. 이를 통해 그는 『직방외기』에 실린 세계 대세와 서양 교육과 학술을 논평했으며, 리치의 『천주실의』, 삼비아시(Sambiasi F., 畢方濟)가 스콜라 철학의 영혼론을 설명한 『영언여작(靈言蠡勺)』 등을 검토한 뒤 천주교의 영혼론을 비판하였다. 그의 주장은 서학을 배척하기 위해서는 서학을 연구해야 한다는 논리에 바탕을 두고 있었다. 그의 서학 연구는 정학(正學) 보위의 학문적 이론이요, 사학(邪學) 배척을 전제로 한 척사위정(斥邪衛正)의 입장이었다.

안정복은 1746년(영조 22)부터 꾸준히 반서학 내지는 천주교 배척의 입장을 고수하였다. 그는 각종 한역 서학서를 탐독하고, 스승 이익과도 서학에 관해 자주 의견을 교환하였다. 그는 『천주실의』 · 『기인십편(畸人十篇)』 · 『변학유독(辨學遺牘)』 등을 연구한 뒤 “천주학은 비록 자세하고 준엄하나 결국은 이단의 학문”이라 단정하고 장차 천주교가 홍수나 맹수보다도 무서운 해를 가져올 것이라고 생각하였다. 이에 그는 그 위험성을 깨우치고 그 내용을 비판하기 위해 척사론서인 『천학고(天學考)』와 『천학문답(天學問答)』을 저술하였다. 『천학고』에서는 동양 고전을 활용하여 천주학의 연원을 밝히기에 힘썼고, 『천학문답』에서는 31조목에 걸쳐 천주학이 이단임을 밝혔다.

성호학파의 3세대에 속하는 정약용은 서양의 과학 기술 서적들은 물론 천주교 서적까지 폭넓게 섭렵하였다. 그는 서양의 주21을 받아들여 이를 실험하기도 하였고, 세계 지도와 주22 · 지원설을 이해한 뒤 「지구도설(地球圖說)」을 짓거나 지리적 화이관을 극복할 수 있었다. 서양의 사원설(四元說)과 상제의 인격성 · 유일성에서 영향을 받았고, 인물성이론(人物性異論)의 입장에서 인간 · 금수 · 초목의 주23을 주장하였다. 이뿐만 아니라 예수회 선교사 테렌츠(Terrenz, J., 鄧玉函)의 『기기도설(奇器圖說)』에 소개된 과학 기술을 한강 배다리[舟橋] 설치에 활용하고, 거중기(擧重機)를 고안하여 수원성 축조에 이용하였다.

성호학파의 서학 사상이 변모된 것은 이익의 사후 3세대 학자들에 의해서였다. 이들은 1770년대 후반부터 천문 역법서와 함께 천주교 서적을 가까이하기 시작했으며, 1776년을 전후하여 권철신을 중심으로 녹암계를 형성하면서 서양의 문물보다는 천주교 신앙에 기울어지기 시작하였다. 그중에서도 이벽(李檗)은 일찍부터 천주교 서적을 가까이하였고, 1779년의 주어사(走魚寺, 현 여주시 상북면 주어리 소재)에서의 강학 때에는 스승 권철신과 그 내용에 대해 의견을 주고받기도 하였다.

이와 같은 녹암계 인물들의 천주교 접근은 1784년 봄 이승훈(李承薰)의 북경 세례로 이어졌고, 같은 해 겨울에는 이벽, 정약용, 권일신(權日身)이 이승훈에게 세례를 받기에 이르렀다. 1784년 겨울에 이루어진 이들의 첫 번째 세례식을 가리켜 한국 천주교회 설립이라고 한다. 이어 그들의 스승 권철신도 세례를 받았고, 천주교는 점차 김범우(金範禹), 최창현(崔昌顯), 최필공(崔必恭) 등 중인층으로, 강완숙(姜完淑), 윤점혜(尹占惠) 등 여성과 하층민들에게로 넓게 전파되었다. 1785년 봄에 일어난 명례방(明禮坊) 사건으로 인해 이벽이 죽고 김범우가 충청도 단양으로 유배되면서 일시 타격을 받았음에도 불구하고 천주교는 더 넓게 전파되었다. 경기도와 충청도 북부에서는 권일신의 전교 활동이 두드러졌으며, 충청도 남부 지역에서는 권철신의 제자 이존창(李存昌)이, 전라도 북부에서는 주24이 활발하게 전교하였다.

그러면서 이헌경(李獻慶)과 남인의 영수 채제공은 천주교의 폐해를 우려하게 되었고, 안정복은 교회 설립 이후 녹암계를 직접 비판하면서 척사(斥邪)의 공론화에 앞장서게 되었다. 안정복이 서학의 천문 역법에 대한 관심마저 버린 것도 이때부터였다. 그는 자신이 지은 척사론을 제자들에게 돌려보도록 했으며, 황덕일(黃德壹) · 황덕길(黃德吉) 형제를 비롯하여 심유(沈浟) · 오석충(吳錫忠) · 김원성(金源星) 등에게 척사의 입장을 고수하도록 당부하였다. 그 결과 1789년을 전후하여 안정복을 대종으로 하는 순암계가 형성되었으며, 그 결과 기호남인은 학문 성향에 따라 녹암계와 순암계로 분리되었다.

서학 소멸과 민중 종교 운동

서학의 학문 조류는 1787년에 이승훈, 정약용 등이 가졌던 성균관 앞마을에서의 천주교 토론 모임, 즉 반회(泮會)가 이듬해 홍낙안(洪樂安)에 의해 누설되고, 정치적으로는 남인 안에서 친서(親西)와 공서(攻西)의 대립이 심화되면서 급변하였다. 이것이 정미반회사건(丁未泮會事件)이다. 특히 기호남인의 서학은 서양의 학문에 대한 연구가 배제된 채 점차 천주교 종교 운동 일변도로 흐르게 되었다. 이 무렵에 이헌경은 『천학문답』을 지어 서학을 배척하였고, 황덕일 · 황덕길 형제도 안정복의 가르침을 이어 척사에 앞장섰다. 그뿐만 아니라 1791년 전라도 진산(珍山, 현 충청남도 금산)에 살던 천주교 신자 윤지충(尹持忠)과 이종사촌 권상연(權尙然)의 조상 제사 폐지가 문제가 되어 일어난 진산사건과 신해박해(辛亥迫害) 이후 홍정하(洪正河)는 『증의요지(證疑要旨)』를 저술하여 천주교 교리는 물론 서양의 과학 기술까지 비판함으로써 신후담의 『서학변』과 함께 공서계의 척사 운동을 뒷받침해 주었다.

진산사건 이후 정치적으로 지속되어 나간 척사 운동은 마침내 서양의 학문을 연구하고 과학 기술에 관심을 기울이는 학풍의 소멸을 가져오게 되었다. 일찍이 서학에서 많은 영향을 받았던 친서계의 이가환(李家煥)이나 이승훈, 정약용은 사학(邪學), 즉 천주교의 3흉으로 지탄받게 되면서 스스로 서학과 천주교를 멀리하거나 학문의 폭을 좁혀나가지 않으면 안 되었다. 반면에 정약용의 주25 정약종(丁若鍾)은 이러한 분위기에도 굴하지 않고 천주교를 굳게 신봉하면서 일반 신자들을 위한 한글 교리서 『주교요지(主敎要旨)』를 저술하였다.

이때 노론과 공서계 인물들의 주요 공격 대상이 된 것은 천주교와 천주교 신자들, 그리고 친서계 인물들이었으나 척사 운동이 확대됨에 따라 서학 도입을 적극 주장하던 북학파에게도 영향을 미쳤다. 당시 홍대용은 이미 사망하였고, 박지원은 관직에서 물러나 칩거 중이었다. 박제가는 1786년에 상소한 「병오소회(丙午所懷)」를 통해 부국강병과 이용후생을 위해서는 서양인 오랑캐[夷]를 스승으로 삼고 그들의 선진문물을 수용 활용해야 한다고 적극 주장하였고, 천주교가 이 땅에 유포되는 것을 두려워해서는 안 된다고 역설하였다.

그러나 온건한 척사를 주장해 오던 남인의 영수 채제공이 1799년에 사망한데 이어 1800년에는 정조마저 사망하면서 척사 운동은 천주교 박해로 변모하게 되었으니, 1801년의 신유박해(辛酉迫害)가 그것이다. 이후 조정의 철저한 천주교 금압 정책으로 인해 기호남인의 친서계 인물들은 모두 정계에서 물러났을 뿐만 아니라 천주교 세력의 우두머리로 체포되어 대부분 처형되거나 유배형에 처해졌다. 북학파의 박제가는 윤행임(尹行恁)의 배려로 연행사로 임명되면서 잠시 안전을 도모할 수 있었지만 결국 귀국 후에 종성(鐘城)으로 유배되고 말았다. 이로써 서학을 적극 수용할 것을 주장하던 선각자들의 주장과 논리는 모두 좌절되지 않을 수 없었다.

이후 천주교 신자들의 활동은 신문화 수용 운동으로서의 서학 연구가 완전히 배제된 채 종교 운동, 특히 하층민들을 중심으로 이루어진 민중 종교 운동으로 변모하였다. 반면에 공식적인 천주교 박해는 1873년까지 지속되면서 1839년의 기해박해(己亥迫害), 1846년의 병오박해(丙午迫害), 1866년 이후의 병인박해(丙寅迫害) 등으로 이어졌다. 이러한 가운데서도 정약종의 아들 정하상(丁夏祥)은 보유론에 바탕을 둔 「상재상서(上宰相書)」를 작성하였고, 이문우(李文祐)나 민극가(閔克可)는 보유론 혹은 인유론(引儒論)에 입각하여 천주가사(天主歌辭)를 짓기도 하였다. 또 재야의 이규경(李圭景)은 1850년대를 전후로 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』, 『오주서종(五洲書種)』 등의 저서를 통해 서양의 역법과 지리, 종교, 군사, 의학, 화학 등을 소개하고, 자주 채서(採西)의 입장에서 개시통상(開市通商)을 주장함으로써 개방적인 대외관과 서양 인식을 보여 주었다. 그와 교류했던 최한기(崔漢綺)는 서학을 광범위하게 섭렵하고 북학파의 서학을 받아들여 선진적인 수학 · 천문 · 역상 · 의학 · 과학 등을 다양하게 연구함으로써 이용후생에 필요한 이론들을 제기하였다.

반면에 조선의 지식인들은 대부분 반서학의 입장에서 서교(西敎), 즉 천주교 신자들을 주26 · 통화통색(通貨通色)의 멸륜(滅倫) 무리’로 배척하였다. 게다가 신유박해 때 압수된 황사영(黃嗣永)의 서한인 「백서(帛書)」는 천주교 신자들의 서양 선박 청원 운동, 즉 ‘양박청래 일장판결(洋舶請來 一場判決)’ 계획을 확인시켜 주었고, 공서계의 척사와 박해 논리를 뒷받침해 주었다. 이러한 상황 아래서 이규경이나 최한기 등의 주장은 서적 안에서의 이론에 지나지 않았으며, 천주교 박해라는 시대 조류와 문화적 폐쇄성을 바꾸어 놓을 수 없었다. 이후 이와 같은 사상 조류는 서양 제국주의의 등장과 맞물려 숭정학(崇正學), 벽이단사상(闢異端思想)에 입각한 위정척사론(衛正斥邪論)이나 양이운동(攘夷運動)의 등장을 가져왔다.

명 · 청 시대의 서학과 마찬가지로 조선 후기의 서학 사상에도 일정한 한계성이 있었다. 왜냐하면 그 서학서들은 예수회 선교사들이 전교의 한 방편으로 저술 간행한 것이지 동서 문화 교류의 목적에서 근대 유럽의 학문을 그대로 이식한 것이 아니기 때문이다. 즉 여기에는 중세 스콜라 철학에 입각한 서양의 철학 · 종교 사상과 중세 또는 르네상스기의 과학 · 기술 문화가 용해되어 있었으며, 그것도 유럽 문화의 입장에서 본다면 새로운 시각에서 창조된 것이 아니라 번역 문화적인 성격이 강한 것이었다. 또 조선의 지식인들이 처음 수용한 천주교 교리도 보유론의 입장에서 새롭게 조명된 이론이라는 특징이 있다. 그럼에도 불구하고 서학 자체는 ‘서구의 충격(western impact)’으로 불릴 만큼 중국은 물론 조선 사회에도 큰 영향을 주었다.

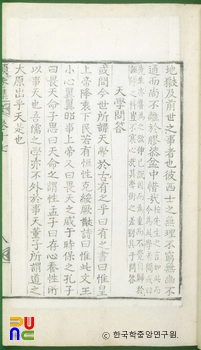

첫째, 조선의 지식인들은 예수회 선교사들의 세계 지도와 지리서들을 통해 화이지분(華夷之分)이라는 지리적 중화주의 내지는 『주비산경(周髀算經)』 이래의 천원지방(天圓地方)이라는 전통적인 세계관, 주27의 명분론 등을 극복하고 근대적인 세계관과 지구설 · 지원설을 인식할 수 있었다.

둘째, 구중천설과 십이중천설로 설명되는 서양의 천문관, 지동설 · 지전설을 이해하게 되면서 『서경(書經)』 이래의 개천(蓋天) · 혼천(渾天) · 선야(宣夜) 사상이 무너지게 되었으며, 더 나아가 근대적인 천문 역법의 수용이나 지구 자전설에 관한 주장이 나오게 되었다. 시헌력 등 새로운 역법의 시행이 그 좋은 예였다.

셋째, 서양의 선진 과학 기술을 이해하게 되면서 이기론(理氣論)적인 사고방식에서 벗어나 경험주의적 자연 철학에 접근하게 되었으며, 부국강병에 필요한 합리적이고 실용적인 과학 세계에 눈을 뜨게 되었다. 실학적 의식을 가진 북학파의 선각자들은 서양 과학 기술의 도입 · 활용을 적극 주장할 정도로 서양 과학 기술의 유용성과 합리성을 이해하였고, 그 수용을 위하여 서양 선교사의 초빙까지도 주장하였다. 이러한 개방 자세는 마침내 음양 · 오행을 기반으로 하는 성리학적 자연 철학을 재검토하면서 근대적인 학문 연구로 나아갈 수 있도록 해주었다.

넷째, 서양의 철학과 윤리, 천주교 교리는 일부 지식인들에게 주28 · 성명(性命) 논리에서 벗어나 새로운 철학과 윤리 사상을 갖도록 하였다. 반면에 하층민들은 천주교의 인간관이나 신분관, 내세 사상에서 많은 영향을 받았으며, 종교 운동이 확산되면서 천주교는 봉건 사회의 윤리와 국가 운영 체제에 저항하는 하나의 운동 요인으로 작용하였다. 이뿐만 아니라 서학 안에 들어 있는 근대적인 평등사상과 새로운 인간상, 새로운 가치 체계 등이 천주교 신앙의 전파 과정에 편승하여 점차 민중 속으로 유포되어 나갔다.

이처럼 서학은 조선의 전통 사상 · 윤리 체계를 무너뜨리는 반동적인 요소로 작용하면서 봉건 사회에 근대적인 개안(開眼)의 길을 열어 주었으며, 한편으로는 실학의 발전에도 영향을 주었다. 그 결과 일부 지식인들은 주29 의식에서 벗어날 수 있었고, 스스로 의식 세계를 확대시켜 나갈 수 있게 되었다. 이러한 근대 문화와 근대 정신의 맹아는 비록 반서학 운동과 천주교 탄압으로 인해 일시적으로 소멸된 것처럼 보였으나, 19세기 말 세계화의 조류 속에서 진행된 개항 · 개화 사상으로 발전하였다. 그러나 민중 종교 운동으로 진행되어 온 천주교는 정교 분리를 먼저 내세우게 되면서 이러한 조류에 적극적으로 동참하지 못하고 말았다.