중화 진파리 4호분 ( )

1941년 5월 중에 일본인에 의한 개략적인 조사 · 발굴이 있었으나 1963년사회과학원 소속 북한학자들에 의해 정식으로 발굴되고 보고서가 간행되었다. 진파리고분군 가운데 널방에서 벽화가 발견된 2기의 고구려 벽화고분 중의 하나이다.

다른 하나인 진파리 1호분과 널방 축조형태 및 벽화제작수법이 유사하다. 육조시대(六朝時代) 중국과의 문화교류를 짐작할 수 있는 내용이 두 고분벽화에 표현되어 있다. 산기슭 경사지의 높은 곳에 자리하여 나머지 8기의 고분들을 내려다보는 형국을 하고 있다.

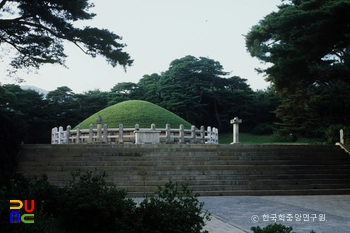

널방의 방향은 남향이며 남북 장방형 널방과 널길〔羨道〕로 이루어진 홀방무덤〔單室墳〕이다. 현재 남아 있는 봉분의 지름이 23m, 널방 바닥에서 봉분 위까지의 높이가 4.2m이다. 널방의 네 벽은 넓은 판석(板石)으로 축조하였고 그 위에 석회를 발랐으며, 천장은 평행굄 2단, 삼각굄 1단의 평행삼각굄이다.

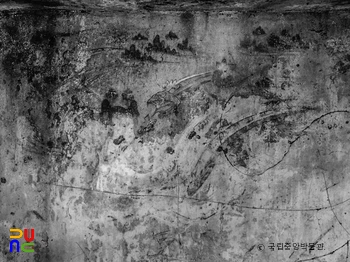

널길 및 널방벽과 천장에 벽화를 그렸으나 석회의 박락이 심해 전모를 알기는 어렵다. 벽화 표현에는 묵선(墨線)을 썼고 주색 · 황색 · 백색 · 자색을 주조로 하였다. 곳곳에 금가루〔金粉〕를 사용해 밝고 화려한 느낌을 주도록 하였다.

벽화의 주제는 사신(四神)이나 연지(蓮池), 일월성신(日月星辰)이 함께 표현되는 등 아직 전형적인 사신도벽화(四神圖壁畵) 단계에 이르지는 않고 있다.

널길 좌 · 우벽에는 연지를 그렸는데, 수목의 나뭇잎 표현에 금가루를 쓰고 산호초와 기암괴석 등을 질서정연한 좌 · 우대칭으로 배치하였다. 당시 고구려의 정원조경술을 보여주는 자료이다. 불교의 극락세계에 존재한다는 천상연지(天上蓮池)를 표현하였을 가능성이 높다.

널방벽에는 사신과 일월상(日月像), 천인(天人), 각종 구름무늬와 인동연화문(忍冬蓮花文)을 그렸으며, 화려하고 동적인 느낌을 준다.

동벽은 하반부에 청룡을, 상반부에 용을 타고 나는 천인과 서조(瑞鳥)를 표현하였다. 이들의 배경화면에는 한 방향으로 흐르는 각종 구름무늬와 함께 바람에 날리는 듯한 인동연화문을 그렸다. 운동성을 가미한 부드럽고 섬세한 필선이 육조시대 중국의 석각화(石刻畵)의 표현법을 연상하게 한다. 이는 중국과의 문화적·예술적 교류의 결과로 추정된다.

서벽에는 좌반부 벽화만 일부 남아 있으며, 하반부에는 백화를, 상반부에는 천인과 달모양을 배치하였다. 계수나무가 그려진 서벽의 달모양으로 보아 애초에는 동벽에도 해모양이 있었을 것으로 짐작된다. 해모양과 달모양을 널방벽 상반부에 배치한 벽화분으로는 매산리사신총과 대안리 1호분이 있다.

널방 입구인 관계로 좌우로 나뉜 남벽에는 상반부에 한쌍의 주작을, 하반부에 소나무인 듯한 수목을 묘사했으나 퇴색으로 인해 매우 희미하다.

북벽 역시 동 · 서벽과 같이 상반부에는 구름과 연꽃 사이로 하늘을 나는 천인을 그렸으나 하반부는 박락이 심해 알아보기 어렵다. 현무가 그려져야 될 자리이나 보고서에 따르면 남은 흔적은 용에 가깝다고 한다.

천장부에는 각종 별자리와 인동에 싸인 연꽃을 그렸다. 천장1층받침에는 인동과 금색연화식(金色蓮花飾)을 번갈아 그려 장식하였고, 2층받침에는 녹색과 백색을 같은 간격으로 반복 채색해 일종의 병풍효과를 내고 있다. 각 삼각석 밑면에는 연화문을 하나씩 그려 넣었다.

연화문 둘레에는 힘차게 회전하는 인동문으로 감싸 생동감을 부여하고자 하였다. 천장에는 북두칠성을 비롯한 28개의 별자리를 묘사하였는데, 별들은 모두 금가루로 나타냈다. 이와 같이 금가루로 별을 형상한 예로는 덕화리 2호분 천장도가 있다.

진파리 4호분은 널방이 장방형이며, 내부에 석회를 바른 뒤 그 위에 벽화를 그린 점, 널방벽에 사신 외에 천인 · 연꽃을 함께 표현한 점, 천장에 각종 별자리를 그리고, 북벽 현무의 표현이 애매한 점 등으로 보아, 강서대묘 · 중묘와 같은 전형적인 사신도를 갖추기 전의 과도기 단계의 무덤으로 생각된다. 북한 학자들은 벽화에서 나타나는 천인이 대부분 여자로 묘사된 점에 근거하여 무덤 주인공은 여자인데, 구체적으로는 평원왕의 공주라고 비정하고 있으나 확실한 것은 아니다.

널방축조 및 벽화제작 기법을 통해서 볼 때 이 무덤의 축조시기가 7세기까지 내려오지는 않으며, 늦어도 6세기 중기나 말기인 듯하다. 널방 벽화 중 천장의 성신도와 널길의 연지도는 당대 고구려의 천문지식 수준과 정원조경술의 발달이 상당한 정도에 이르렀음을 알게 하는 귀중한 자료로 평가된다.