관동일록 ()

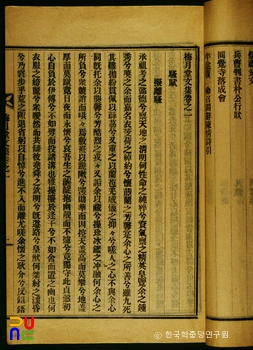

김시습은 생애의 대부분을 방랑과 배회로 보냈다. 관서 · 관동 · 호남 · 영남 등지에 족적을 남겼다. 그 가운데에 관동 지방을 가장 많이 돌아다녔다. 관동지방과 관련한 시는 『유관동록(遊關東錄)』 · 『관동일록』 · 『명주일록(溟洲日錄)』의 세 편으로 엮여져 있다. 현전하는 『매월당집』에는 모두 360여 제목의 시가 남아 있다.

『관동일록』은 작자 김시습의 나이 49세 이후에 이루어졌다. 작자가 1483년(성종 14년, 계묘) 3월에 육경자사(六經子史)를 싣고 관동의 산수를 섭렵하러 떠나는 것을 남효온(南孝溫)이 전송하였다는 기록이 있다. 앞서 『유관동록』은 김시습의 나이 26세 때에 이루어졌다.

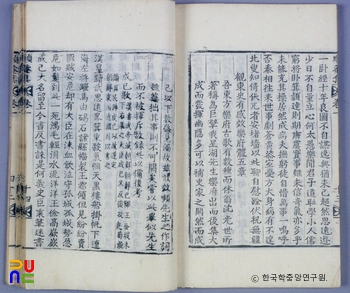

또 내금강 일대의 편력 노정을 중심으로 시들이 엮여져 있다. 이것에 비하여 『관동일록』은 춘천을 거쳐서 강릉과 양양을 찾은 노정에 따라 시들이 엮여져 있다. 춘천에 도착한 다음 해에는 강릉에 있었다. 강릉과 양양에서 두 해 가량 머물렀던 듯하다.

김시습이 춘천지방에서 지은 시에서는 풍물이나 경승을 소재로 한 「소양인(昭陽引)」 · 「춘사(春思)」 · 「등소양정(登昭陽亭)」 · 「숙우두사(宿牛頭寺)」 · 「도신연(渡新淵)」 · 「청평사(淸平寺)」 · 「고산(孤山)」 등의 시와 병중의 고통을 호소한 「병후(病後)」 · 「병중(病中)」이라는 제목의 시가 많이 보인다.

김창흡(金昌翕)이 주1을 노래한 절창이라고 예찬한 김시습의 오언율시 「동소양정(登昭陽亭)」 3수 가운데에 첫 수인 “하늘 밖에 새는 장차 사라지려니, 한 곁들여 시름 아직 그치지 않네. 산맥 거의 북쪽에서 굽이쳐 돌며, 강물 절로 서쪽 향해 흘러가는구나〔鳥外天將盡, 愁邊恨不休. 山多從北轉, 江自向西流〕.”는 시구도 춘천에서 지은 것이다.

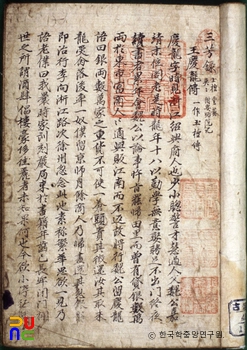

김시습은 강릉지방에서는 사패(詞牌)에 주2하여 경승지에서의 감회를 노래한 작품을 다수 남겼다. 한송정(寒松亭)은 석주만(石州慢), 경포(鏡浦)는 동선가(洞仙歌), 화표주(華表柱)는 만정방(滿庭芳), 백사정(白沙汀)은 팔성감주(八聲甘州), 동선관(洞仙舘)은 강성자(江城子)의 사패를 이용하였다.

『관동일록』의 「한송정」은 무심히 흘러가는 역사와 광활한 우주자연 속에 미세한 존재로 있는 자기 자신을 돌아본 주3이다. 비감하면서도 고원(高遠)한 맛을 준다. 「산거증산중도인(山居贈山中道人)」이란 제목의 시 가운데에 다섯 수는 『국조시산(國朝詩刪)』과 『속동문선(續東文選)』에 선록되어 있다.

허균(許筠)은 그 시에 대하여 주4하고 주5하여 더할 나위 없는 상품이다.”라고 비평하였다. 주6의 투로 질박한 삶에 대한 동경을 표현한 명편이다. 『관동일록』의 시들은 김시습의 시편들 가운데서도 특히 고독한 내면 정서를 짙게 드러내 보이고 있다.