만회헌문집 ()

1965년 김건수의 5세손 김정진(金正鎭)과 친족 김창봉(金昌鳳)·김낙기(金洛基) 등이 편집·간행하였다. 권말에 삼종손 김우림(金遇林)과 김정진의 발문이 있다.

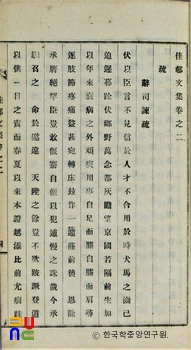

6권 3책. 석인본. 국립중앙도서관 등에 있다.

권1∼3에 시 300여수, 소(疏) 6편, 권4에 강의록, 서(書) 15편, 별지(別紙), 장(狀)·교(敎) 각 1편, 전문(箋文) 4편, 송(頌) 1편, 서(敍) 8편, 기(記) 14편, 권5에 발(跋) 4편, 명(銘)·부(賦)·상량문 각 1편, 잡저 6편, 전(傳) 3편, 논(論) 5편, 축문 9편, 제문 18편, 권6에 애사·묘지명 각 4편, 묘갈명 2편, 묘비명 1편, 부록으로 김건수에 대한 만사(輓詞)·뇌사(誄詞)·제문·행장·묘갈명 등이 수록되어 있다.

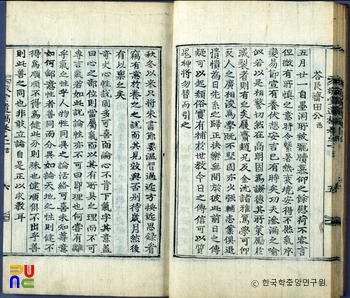

시에는 연작으로 된 「차이백고풍삼십이수(次李白古風三十二首)」·「현도팔경(玄都八景)」이 있다. 또한 장편의 「금릉행(金陵行)」·「도화원가(桃花源歌)」·「공명부(功名簿)」 등을 비롯해 「백골탄(白骨嘆)」·「공후인(箜篌引)」·「박연폭포가(朴淵瀑布歌)」·「한경잡영(漢京雜詠)」·「여별랑(女別郎)」·「회양행(懷襄行)」·「송한언학부연(送韓彦學赴燕)」·「왕대비전춘첩시(王大妃殿春帖詩)」 등 폭넓은 주제와 다양한 형식의 시가 고루 망라되어 있다.

그밖에 시와 일기를 함께 기록한 「동유일록(東遊日錄)」과 「외산기행(外山紀行)」·「만물초(萬物草)」·「조빈마(吊牝馬)」 등도 사실적인 묘사가 훌륭한 작품이다.

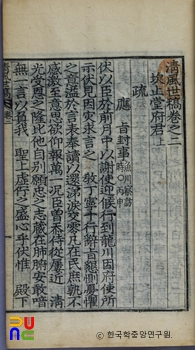

소에는 부모의 봉양을 위해 사직을 청원하는 내용으로 된 「부응교사직소(副應敎辭職疏)」와 「동부승지시걸양소(同副承旨時乞養疏)」가 있다. 또한 1846년(헌종 12) 이양선(異樣船) 세 척이 홍주(洪州)에 정박하자 지은 것으로 「논이양선소(論異樣船疏)」·「구김흥근언사찬배소(救金興根言事竄配疏)」 등이 있다.

이와 함께 「경연강의록(經筵講義錄)」·「동대순녹훈신청서(董大順錄勳申請書)」·「제진평안감사홍재철교유문(製進平安監司洪在喆敎諭文)」·「전령보장책서(全嶺保障策序)」·「임오변무촬록서(壬午辨誣撮錄序)」·「사례찬요서(四禮纂要序)」 등의 글이 있다.

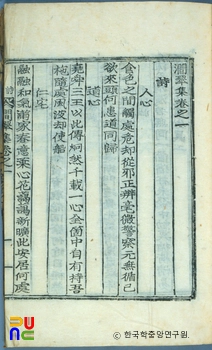

잡저에는 저자가 현풍현감·김해부사로 재직하면서 지방민들에게 교시한 글과 인간의 사회생활 전반에 걸친 철학적 문제들에 대해 기술한 「심언(心言)」 등이 있다. 그밖에도 특히 부인들을 대상으로 지은 많은 전과 역사적 인물들을 소재로 쓴 인물평론들이 있다. 「소보허유론(巢父許由論)」·「제갈무후론(諸葛武侯論)」·「왕맹론(王猛論)」·「신생론(申生論)」·「개지추론(介之推論)」 등이 대표적인 것이다.