몽유편 ()

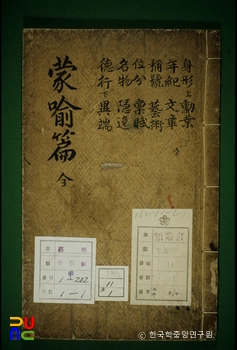

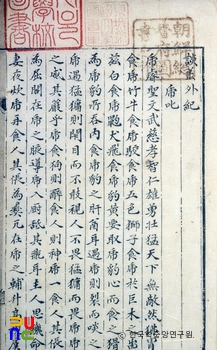

『몽유편』은 1810년 중인 출신 장혼이 청소년의 학습을 위하여 지은 백과사전이다. 2권 1책으로 활자본이다. 상권은 신형(身形)·연기(年紀) 등 신체 부위 및 무형·유형의 명칭이 5개의 부류로 모아져 있다. 하권은 덕행·훈업 등 7개의 부류로 나누어 인명과 도서명을 한자로 표기하였다. 어려운 한자나 일상 용어에 한글 토 381개를 단 것으로 미루어 아동이나 일반서민을 위한 책임을 알 수 있다. 저자가 서울 사람이므로 당시 서울말이 반영되었다고 할 수 있다. 국어어휘에 대한 연구는 물론이고 최초의 소형 필서체 목활자본이라는 점에서 서지학 연구의 중요한 대상이 된다.

2권 1책. 활자본. 일용 백과의 성격을 지닌 책이다. 아동을 위한 그의 저서로는 이 책 외 『아희원람(兒戱原覽)』 · 『동습수방도(童習數方圖)』 · 『집영이견(集英利見)』 · 『정하지훈(庭下至訓)』 · 『대동고시(大東故是)』 · 『초학자휘(初學字彙)』 · 『동민수지(東民須知)』 등이 있다.

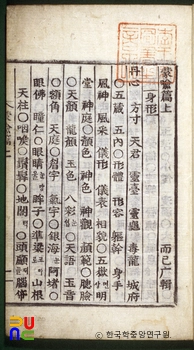

책의 내용은 상권에 신형(身形) · 연기(年紀) · 칭호(稱呼) · 위분(位分) · 명물(名物) 등 신체부위의 이름 및 무형 · 유형의 명칭 등이 모아져 있다. 하권에는 덕행(德行) · 훈업(勳業) · 문장(文章) · 예술(藝術) · 품부(稟賦) · 은일(隱逸) · 이단(異端) 등의 인문에 관련된 명칭들이 서술되어 있다.

신형조(身形條)를 통해 좀더 구체적인 내용을 살펴보면, 마음에 관한 유휘(類彙)로는 단심(丹心) · 방촌(方寸) · 천군(天君) · 영대(靈臺) 등이 실려 있고, 형체에 관한 유휘는 형체(形體) · 형용(形容) · 구간(軀幹) · 신수(身手) 등의 어휘가 실려 있다.

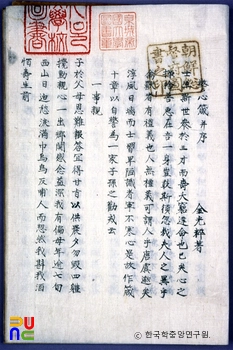

또한 난해한 한자나 일상적인 용어 등에는 한글로 토를 달아서 이해에 도움이 되도록 하고 있음을 보아 이 책의 대상을 아동을 포함한 일반서민에 두고 있음을 알 수 있다. 따라서 이 책은 한글의 음운체계의 변화양상을 알아볼 수 있는 부수적 효과도 기대할 수 있다.

상권은 신형(身形) · 연기(年紀) 등 5개의 부류로 나누고 각 부류에 한자로 된 동의어를 나열하여 놓았다. 그 한자단어의 아래에 거기에 해당하는 국어단어를 한글로 써놓은 부분이 381개가 있어서 국어연구에 도움을 준다. 하권은 덕행(德行) · 훈업(勳業) 등 7개의 부류로 나누어 각 부문에 해당하는 인명 및 도서명을 한자로 써놓았다.

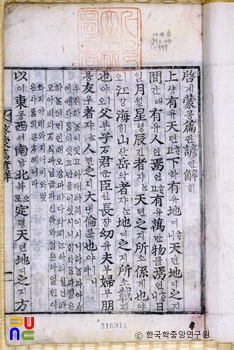

편찬자인 장혼(張混)은 서울 사람이므로 이 책에 나와 있는 국어어휘는 그 당시의 서울말을 반영하고 있다고 할 수 있다. 상권에 보이는 한글표기에 나타난 국어학적 특징을 들면 다음과 같다. 어두된소리의 표기에는 ㅅ계합용병서만을 사용하고 있다[예:ᄭᅩ아리(14b), ᄯᆞᆫ머리(10a), ᄲᅵ율기(15b), ᄶᅩᆨ(15a)]. 어말자음에 ㄷ은 전혀 사용하지 않고 모두 ㅅ으로 통일하여 표기하고 있다. 그리고 ‘애’와 ‘ᄋᆡ’가 혼기되어 나타난다[예:가막조ᄀᆡ(17b)∼조개(17b)].

ㄷ구개음화는 보이지만 ㄱ구개음화나 ㅎ구개음화는 보이지 않는다[예:가믈치(18a), 혀캐(19a), 기지게(2a)]. 치찰음 아래에서 구개모음화현상이 나타나지 않는다[예:오증어(18a), 즈름(7a), 증경이(16b)]. /e/와 /○/가 중화된 것 같은 표기가 보인다[예:담베(15a), 담베○(11b)].‘찹쌀’이 ‘ᄎᆞᆯᄊᆞᆯ’로 나타난다[예:ᄎᆞᆯᄊᆞᆯ(8a)].

이 책은 국어어휘에 대한 연구는 물론, 최초의 소형 필서체 목활자본이라는 점에서 서지학연구의 중요한 연구대상이 된다. 장서각도서에 있다.