사례촬요 ()

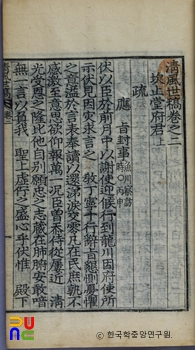

1851년(철종 2)에 편집하였으며, 1918년 노병륜(盧秉倫)이 교정·간행하였다.

5권 3책. 목판본. 국립중앙도서관·규장각도서·연세대학교 도서관 등에 있다.

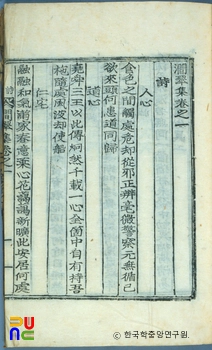

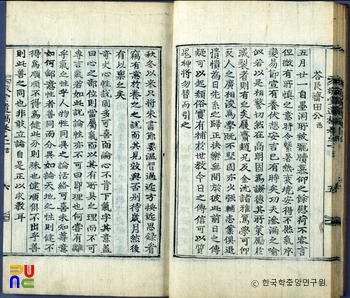

고려 말기에 『주문공가례(朱文公家禮)』가 유입된 이후 점차적인 보급을 거쳐 백성들의 생활에 깊게 자리를 잡았으나 조선 중기에 이르기까지는 사례에 관한 여러 학자들의 주장이 구구하여 일정한 기준이 없었다. 그러다가 숙종 때에 이르러서야 이재(李縡)가 편집한 『사례편람(四禮便覽)』이 지배적으로 통용되었다.

이러한 배경 아래에서 이 책은 초야의 학자인 편자가 『의례』·『예기』 등을 비롯한 기존 예서(禮書)를 종합·검토하고 이황(李滉)·이이(李珥)·김장생(金長生)·송시열(宋時烈) 등 선유들의 예설을 비교·분석하는 한편, 시대에 따른 변화를 참작하여 사례의 효용성에 역점을 두어 편집한 것이다.

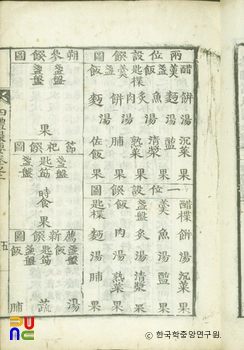

권상에 「본종오고조부(本宗五高祖父)」·「삼상강복도(三殤降服圖)」·「외당처당복지도(外黨妻黨服之圖)」·「절사찬도(節祀饌圖)」·「천신찬도(薦新饌圖)」 등을 포함한 10여 편의 도식(圖式)과 심상(心喪)·오복(五服) 등에 관한 해설을 비롯하여 굴관(屈冠)·수질(首絰)·요질(腰絰)·효건(孝巾)·중의(中衣) 등 상례에 필요한 물건들을 만드는 방법 등이 설명되어 있다.

권1에는 계빈(戒賓)·숙빈(宿賓)·진설(陳設)·내초(乃醮) 등의 순서에 따라 준비물 등을 설명한 「관례 冠禮」와 의혼(議婚)·납폐(納幣)·친영(親迎) 등의 순서에 따른 혼인의 절차 및 혼인하는 남녀가 각각 마련해야 되는 물건 등을 설명한 「혼례(婚禮)」가 실려 있다. 「관례」에는 여성들에게 행하는 계례(筓禮)를 덧붙여 설명하였다.

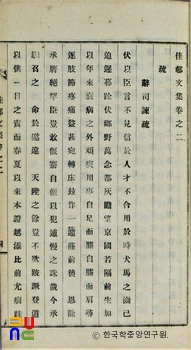

권2에는 신의(新衣)·신면(新綿)·상복(上服) 등을 포함한 초종(初終)의 준비물에서부터 고복(皐復)·입상주(立喪主)·부고(訃告) 등의 절차를 설명한 「상례」가 실려 있다.

권3·4에는 치장(治葬)·발인구(發靷具)·하관구(下棺具)·개장구(改葬具) 등과 각종 제사에 필요한 축문의 형식을 비롯하여 한식·단오·유두·추석 등의 세시풍속을 해설한 속절명의(俗節名義) 등 상·제례에 관한 해설로 되어 있다.

상·제례에 관한 해설은 이 책의 핵심으로 우리나라의 민속을 연구하는 데 좋은 참고자료가 된다.