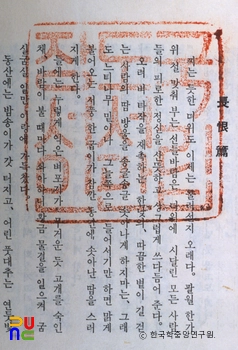

서울, 1964년 겨울 (서울, 겨울)

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

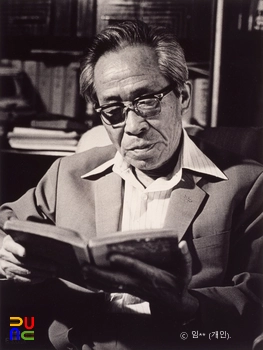

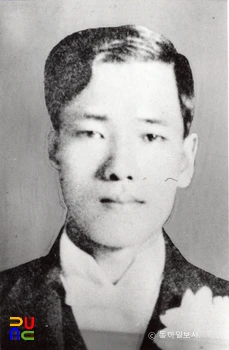

김승옥(金承鈺)이 지은 단편소설.

개설

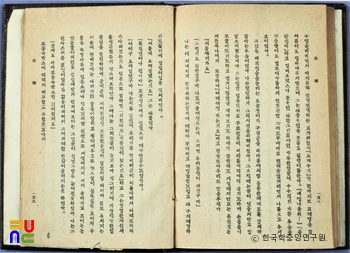

1965년 6월『사상계』에 발표되었고, 1966년 창문사에서 창작집으로 간행되었다. 이 작품으로 1965년 동인문학상을 수상하였다.

내용

이 소설에서 작가는 꿈틀거리는 것을 사랑하는 서울거리의 소시민 셋을 등장시켜 그들의 행적을 통해 시민적 삶의 가치를 따져 보고 ‘우리가 너무 늙어버린 것 같지 않습니까?’라고 자조함으로써 우울한 진단을 하고 있다.

아내의 시체를 병원에 판 돈으로 밤거리에서 떠돌다 돈을 불구경하는 화재 현장에 던져버리고 여관에서 자살하는 가난한 서적 외판원의 행동을 통해, 주인공인 구청 직원이나 부잣집 대학원생이 느끼는 것은 너무 일찍 나이 먹어버린 한국 시민사회의 자화상이었던 셈이다.

이를 4·19세대가 5·16에 느끼는 내밀한 반발심리라고 할 수 있다면, 조로해 버린 소시민의 자의식이 나아갈 길은 어디였을까 고민하는 모습을 보여준다. 따라서 이 작품은 1960년대적 의식의 방황을 형상화했다는 측면에서 주목된다.

의의와 평가

1950년대의 도덕주의적 엄숙문학의 경향을 극복하고 1960년대적 의식의 방황을 특히 개인의 존재라는 면에서 지나치게 감각적일 정도로 형상화시키고 있다. 감수성이 뛰어난 언어 표현력이 바탕이 되고 있는 역작이란 평을 받고 있다.

참고문헌

『한국현대작가의 문제작평설』(윤병로, 국학자료원, 1996)

『한국현대명작해설(韓國現代名作解說)』(김용직, 관악출판사, 1984)

「김승옥론(金承鈺論)」(김현, 『현대문학』, 1966.3)

「김승옥저(金承鈺著) ‘서울 1964년’」(정상호, 『창작과비평』, 1966.3)

집필자