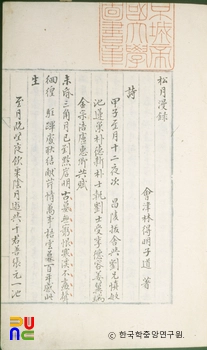

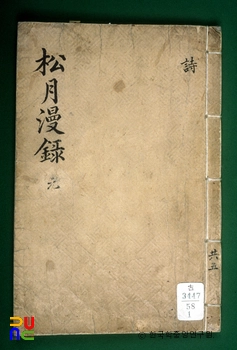

송월만록 ()

6권 5책. 필사본. 서문과 발문이 없기 때문에 편집 · 간행내력은 자세히 알 수 없다. 이 책의 체재는 원(元) · 형(亨) · 이(利) · 정(貞)의 4책과 윤집(閏集) 건곤(乾坤)의 1책으로 구성되어 있다.

『송월만록』 권1에는 시 307수, 권2에는 시 271수, 권3에는 시 236수, 권4에는 시 282수, 권5에는 시 17수, 권6에는 시 70수로 도합 1,133수의 시작품을 수록하고 있다.

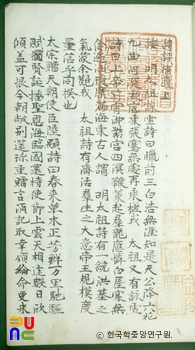

임득명은 조선 후기 위항시 운동의 가장 대표적인 집단의 하나인 송석원시사(松石園詩社)의 주요 구성원이었다. 이것을 반영하듯이 수록된 시의 내용은 시사에 속한 동료 시인들과 주1한 작품들이 주류를 이루고 있다.

임득명이 시를 주고받은 인물들은 송석원시사의 맹주인 천수경(千壽慶)과 최고의 위항시인의 한 사람인 장혼(張混)을 비롯하여, 박윤묵(朴允默) · 차좌일(車佐一) · 지덕구(池德龜) · 김명석(金命錫) · 노윤적(盧允迪) · 왕태(王太) · 김태욱(金泰郁) · 신지흠(愼之欽) · 오창렬(吳昌烈) · 이경묵(李慶默) · 노윤필(盧允弼) · 지한상(池翰祥) · 이운하(李雲夏) · 안복겸(安復謙) · 김낙서(金洛瑞) · 나복윤(羅福潤) · 나경림(羅景林) · 최충흠(崔忠欽) · 박장환(朴章煥) 등의 유명, 무명의 위항시인이 대부분이다.

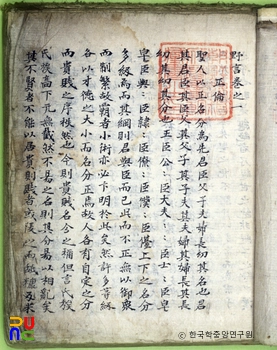

『송월만록』은 아울러 유명, 무명의 위항시인들과 문학적 교유를 중심으로 하여 당시 활발하게 이루어진 시사활동을 대단히 상세하게 기록하고 있다. 따라서 『송월만록』은 작게는 송석원시사의 전모를 파악하고 나아가 조선 후기 위항시운동의 실상을 파악하는 데에 중요한 자료가 될 것이다.

신택권(申宅權)이 송월헌의 시를 “진정으로 초사의 뒤를 이었다[依佈焉楚騷遺聲].”라고 평한 대목에서도 알 수 있듯이, 그의 작품 이면에는 자신의 신분으로 인하여 평생을 규장각 서리(奎章閣胥吏)로 지내야만 했던 삶에 대한 절망감과 현실에 대한 원망이 짙게 깔려 있다. 그리고 이에 대한 반작용으로 정신의 자유를 추구하고자 하는 경향이 두드러진다

『송월만록』의 「독좌송월헌(獨坐松月軒)」 등에 나타나는 도교적 지향이나, 「야좌사루(夜坐寺樓)」 등에 드러나는 불교에 대한 관심은 현실의 실패를 보상하고자 하는 그의 정신적 모색의 방향을 짐작하게 한다. 「농상성(農桑盛)」 · 「호구증(戶口增)」 · 「학교흥(學敎興)」 · 「군정수(軍政修)」 · 「사송간(詞訟簡)」 · 「안활식(按猾息)」 등의 작품에서는 당대 사회의 여러 모순을 고발하는 그의 현실 인식을 엿볼 수 있다.

임득명은 정선(鄭敾)에게 그림을 배웠고, 서도에도 일가를 이루어 시 · 서 · 화 삼절(詩書畵三絶)이라는 명성을 얻었다. 그래서 서화를 소재로 한 작품도 여러 편 있다. 「의원행(意園行)」은 그의 대표작으로 널리 알려져 있다. 규장각도서에 있다.