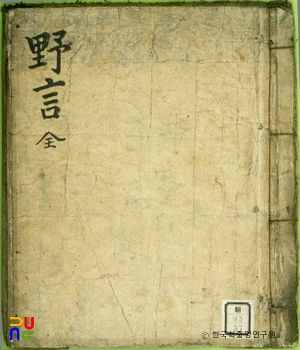

야언 ()

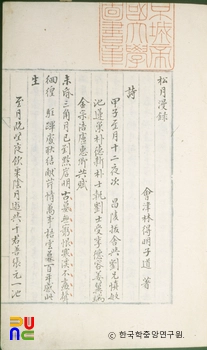

저자 및 연대는 미상이다. 책의 내용으로 보면 저자는 조선 순조 때의 인물이다. 발문에 기록된 집필 연월일로 추정해보면 이 책은 대략 1834년을 전후한 시기에 이루어진 듯하다. 권말에 저자의 발문이 있다.

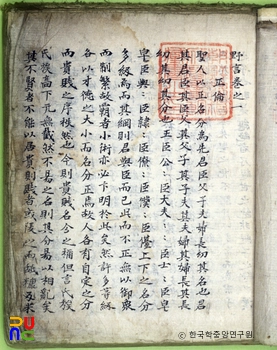

2권 1책. 필사본. 국립중앙도서관에 소장되어 있다.

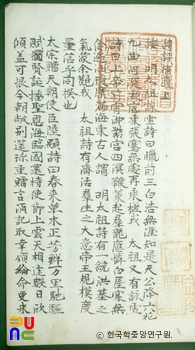

권1에 정륜(正倫) · 교도(敎導) · 양사(養士) · 용인재(用人才) · 천인(薦人) · 금조혼(禁早婚) · 제민산(制民産) · 이재(理財) · 절재용(節財用) · 억사치(抑奢侈) · 적법(籍法), 권2에 상평법(常平法) · 수리(水利) · 금산전(禁山田) · 택수령(擇守令) · 태용관(汰冗官) · 고적(考績) · 증봉(增俸) · 여렴(勵廉) · 징탐(懲貪) · 군정(軍政) · 과폐(科幣) · 이폐(吏弊) · 환폐(還弊) · 형상(刑賞) · 변법(變法) · 근신(近臣) · 전대(專對) · 경계(經界) · 의국(醫國) 등의 항목이 실려 있다.

저자는 발문에서 두목(杜牧)의 『죄언(罪言)』이라는 저서를 인용하면서 자신도 야인(野人)의 몸으로 나라의 정치를 논의하는 것은 큰 죄에 속한다고 발언하였다. 여기서 그가 재야지식인의 입장에 서 있음을 알 수 있다.

저자는 각 항목마다 우리나라와 중국의 옛 문헌을 인용하여 주장의 이론적 뒷받침을 삼았다. 그리고 자기 당대의 정치 · 경제 · 사회 · 문화 등 제반부문의 현실적인 문제성을 제기하고 그에 대한 건설적 비판을 시도하고 있다.

권2의 징탐 · 군정 · 과폐 · 이폐 · 환폐 등의 항목에서는 조선 후기 당시 관리들의 부패를 비롯한 현실정치의 타락과 제도의 모순을 시정, 개혁하여야 한다는 작자가 지닌 사상의 진보적 측면이 잘 드러나 있다. 이러한 체제내적(體制內的) 개혁을 주장하는 저자의 진보적 사상은 변법 등의 항목에서 집약적으로 개진되고 있다.

조선 후기의 위기에 처한 현실의 제반제도를 비판하고 그 개혁을 논하는 학문적 흐름은 특히 실학사상과의 관련 하에서 유형원(柳馨遠) · 이익(李瀷) · 정약용(丁若鏞) 등의 인적 계보로 이어져 내려온다. 『야언』도 역시 그러한 사상적 계통의 영향 하에 있는 것으로 보인다.

특히, 고종 때의 중인(中人)출신 학자인 최성환(崔瑆煥)과의 일정한 영향관계가 주목된다. 이 점은 최성환의 『고문비략(顧問備略)』과 이 책이 그 내용과 체재가 매우 유사하다는 사실로 입증된다. 그러나 현재로서는 이러한 가정을 입증할만한 별다른 자료가 나타나지 않고 있다.