수오재문집 ()

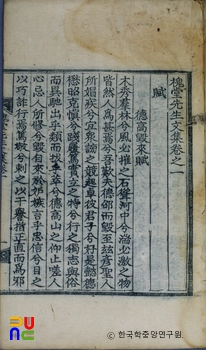

19권 10책. 목활자본. 1951년 아들 종가(種嘉) 등이 편집, 간행하였다. 권말에 종가의 발문이 있다. 성균관대학교 도서관과 연세대학교 도서관에 있다.

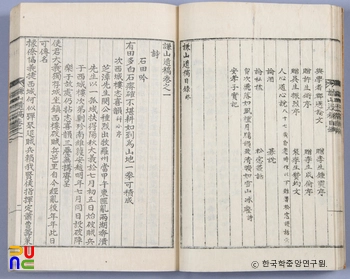

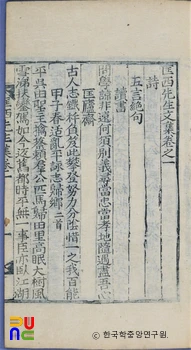

권1에 부(賦) 2편, 시 236수, 권2∼7에 서(書) 405편, 권8∼12에 잡저 18편, 잡지(雜識) 7편, 설(說) 14편, 권13에 서(序) 39편, 권14·15에 기(記) 46편, 발(跋) 6편, 명(銘) 5편, 찬(贊) 2편, 축사(祝辭) 2편, 혼서 2편, 상량문 9편, 권16에 축문 18편, 제문 14편, 권17에 비문 3편, 갈명(碣銘) 20편, 묘표 11편, 권18에 행장 11편, 권19에 전(傳) 5편, 견문록(見聞錄)·유사 각 1편, 기문(記聞) 등이 수록되어 있다.

시는 여러 체를 두루 썼으나 칠언절구가 가장 많다. 잡저 중에는 송병선(宋秉璿)·송병순(宋秉珣) 등과 사서의의(四書疑義)를 문답한 것이 있으며, 「영상쇄록(嶺上瑣錄)」에서는 이기호발체용(理氣互發體用)·인물지성동이(人物之性同異)·심성론(心性論) 등의 이기론(理氣論)을 구체적으로 논술하였다.

설 중 「벽사설(闢邪說)」은 사설(邪說)을 물리쳐야 한다는 글로, 양주(楊朱)·묵적(墨翟)·노자(老子)·석가(釋迦)를 이단으로 규정하고 여기에 다시 서학(西學)·동학(東學)을 추가하여 이를 배척할 것을 주장하였다. 이 중 특히 서학은 예율(禮律)을 멸시하고 부모가 죽어도 제사를 지내지 않는다고 비난하였다.

잡지에는 송병선이 편한 『동감강목(東鑑綱目)』 전편(前篇) 범례(凡例)와 『상변축사유집(常變祝辭類輯)』 범례, 김정수(金鼎銖)가 편한 『사례찬홀(四禮纂笏)』 범례가 있다.