쌍계사 약사불회도 ( )

1781년(정조 5년) 작. 비단 바탕에 채색. 세로 504㎝, 가로 313㎝. 영산회상도·아미타극락회상도(阿彌陀極樂會上圖)와 함께 삼불회도(三佛會圖) 가운데 한 폭으로 봉안되어 있다.

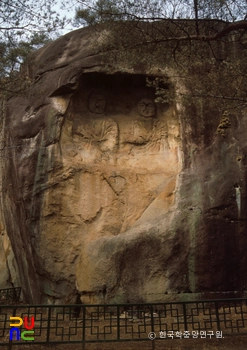

화면의 윗부분에는 약합(藥盒)을 들고 황색·적색·청색 등의 원권문(圓圈文)을 두른 원형 광배(圓形光背)를 지닌 약사불이 결가부좌하고 있다. 약사불의 아래에는 합장하고 있는 일광보살(日光菩薩)·월광보살(月光菩薩)과 4보살 그리고 사천왕(四天王) 중 이천왕이 시립하고 있다. 협시보살인 일광보살·월광보살은 보관에 일상(日像)·월상(月像)의 표식이 없고 다른 보살과 똑같은 모습의 보관을 쓰고 있다.

화면의 윗부분에는 무장의 모습을 한 약사12신장(藥師十二神將)이 본존불의 좌우로 배치되어 있다. 금강저(金剛杵 : 악마를 깨뜨리는 무기)·창·검 등의 무기를 지니거나 합장을 하는 등 다양한 모습으로 표현되었다. 즉, 본존불을 중심으로 보살과 신장상들이 겹겹이 둘러싼 군도 형식(群圖形式)을 이루고 있다.

본존불은 사각형의 모난 얼굴과 넓은 어깨 등 건장한 신체를 이루고 있다. 그러나 이목구비는 작고 간략히 표현되어 불격(佛格)이 줄어든 인상을 주고 있다. 육계(肉髻)는 낮아진 편이나 정상 계주(頂上髻珠)는 유난히 크게 강조되었다.

법의(法衣)는 통견(通肩)으로 끝단이 화려한 무늬로 장식되었다. 이러한 모습은 당시 불화에서 흔히 보이는 것이다. 그러나 왼쪽 가슴에 법의 옆으로 살짝 드러난 치레 장식은 고려시대, 특히 14세기의 불상·불화에 유행하던 특징이다. 이러한 장식이 간략한 형태이기는 하지만 18세기의 불화에 다시 표현된 점은 매우 이채롭다.

6구의 보살상은 얼굴 표현이라든지 보관의 형태 등이 모두 똑같은 모습으로 표현되어 있다. 이들에 가해진 필선(筆線)은 변화가 없이 곧은 것이어서 경직된 느낌을 준다. 채색은 어두운 적색과 녹색이 주조를 이루고 있다. 전체적으로 입체감이 없는 평면적인 인상이 짙다. 불보살상의 고정화된 표정 역시 이 불화에 경직성을 더하고 있다. 이러한 경직성이나 평면적인 느낌은 당시 불화에 공통되는 특징이다.

이 불화는 본존불의 묵중한 형태, 각 존상(尊像)의 소략한 표현과 획일적인 표정, 경직된 필선과 형태, 탁한 색채 등 조선 후기 불화의 양식적 특징을 잘 보여 주는 작품이라 할 수 있다.