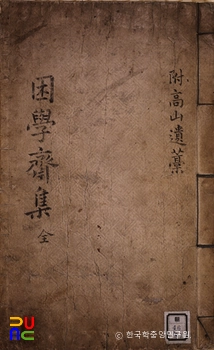

양암집 ()

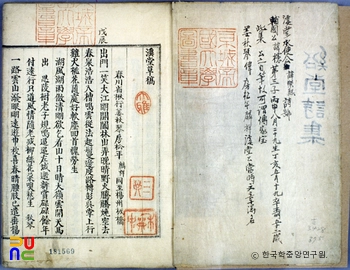

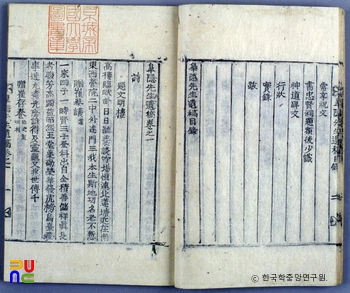

1965년 유지혁의 손자 유춘걸(柳春杰, 1886∼1954)이 편집·간행하였다. 권두에 정규해(鄭糾海)의 서문, 권말에 안승춘(安承春)의 발문이 있다.

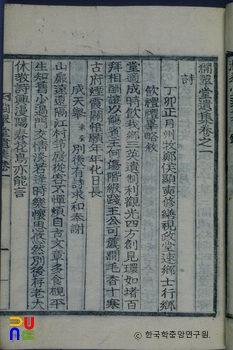

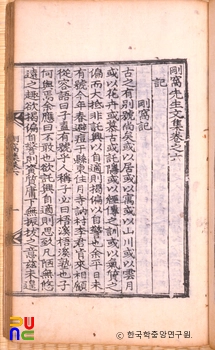

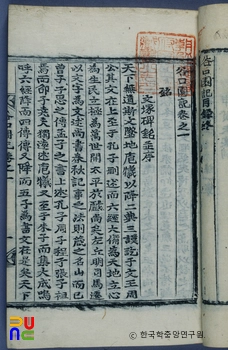

4권 4책. 석인본. 규장각 도서에 있다.

권1에 사(詞)·금조(琴操)·부(賦) 각 1편, 시 397수, 권2·3에 서(書) 77편, 잡저 14편, 기(記) 10편, 서(序)·발(跋)·설(說)·명(銘)·잠(箴)·찬(贊)·혼서·상량문·고사·제문·행장·유사·묘표·세보분파도(世譜分派圖) 총 113편, 권4에 어록 17편, 부록으로 연보·행장·묘갈명 각 1편, 제문 7편, 만사 28수 등이 수록되어 있다.

시의 「대사구암초가(大社九巖樵歌)」는 9개의 바위 이름에 부쳐 지은 것으로, 높은 산 깊은 골 기암괴석의 형태를 잘 묘사하였다.

서(書)의 「답정태학중용의의(答鄭泰學中庸疑義)」는 성정(性情)은 중화(中和)요 덕행은 중용(中庸)이냐는 물음에 답한 글로, 중화와 중용은 현인도 행하기 어렵다고 설명하였다. 「답정택원(答鄭宅源)」은 인자무적(仁者無敵)을 물은 데 답한 것으로, 인(仁)이란 마음의 온전한 덕을 뜻하고, 덕이 온전하면 물욕이 본심을 가리지 않아 처사(處事)가 정당해 자체가 견고하므로 상대할 적이 없다고 하였다.

설의 「경전설(耕田說)」에서는 순(舜)과 이윤(伊尹)이 밭을 간 것은 생민지정(生民之政)의 대본(大本)을 교화한 방책이라고 말하고, 인구가 증가하는 현 시점에 온 국민이 총력을 기울여 농업에 힘써야 식량 공급 정책에 문제가 없다고 강조하였다. 명의 「문방사보명(文房四寶銘)」은 지필연묵(紙筆硯墨)의 각 형태와 쓰임을 묘사한 것이다.

잠의 「칠정잠(七情箴)」에서는 희로애구애오욕(喜怒哀懼愛惡欲)이 각기 발단하는 원리를 설명하고, 인간으로서 자제해야 할 모든 요건을 행동에 적용하도록 교훈적인 내용을 담았다. 「활산문대(活山問對)」·「통략(統略)」 등에서는 유가의 치도와 역대 제왕의 통치 방식 등을 약술하였다.