용암집 ()

1968년 김민환의 종증손 김영복(金泳福)이 편집·간행하였다. 권두에 박노중(朴魯重)의 서문이 있고, 권말에 채진두(蔡鎭斗), 김영복, 삼종손 김환수(金煥銖), 현손 김필상(金弼相) 등의 발문이 있다.

7권 2책. 석인본. 연세대학교 도서관과 충남대학교 도서관에 있다.

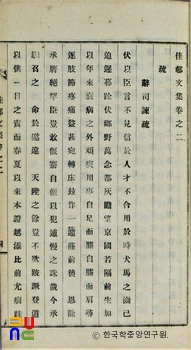

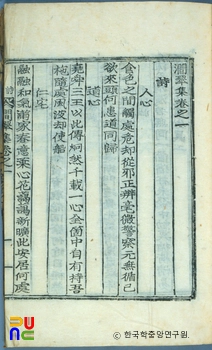

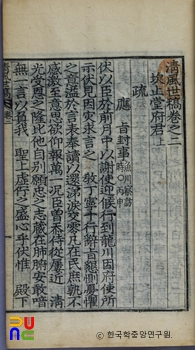

권1에 시 230여 수, 권2에 서(序) 14편, 기(記) 13편, 찬(贊)·명(銘)·잡저 각 3편, 권3∼5에 서(書) 213편, 권6에 제문 15편, 애사·우사(虞辭) 각 1편, 잡저 33편, 권7에 부록이 수록되어 있다.

시에는 「영행(詠杏)」·「문앵(聞鶯)」·「홍초(紅蕉)」 등 서정성이 짙게 스민 작품이 있다. 스승 임헌회(任憲晦) 및 교우 전우(田愚)·이상수(李象秀)·신춘조(申春朝)를 포함한 주변 인물과 관련된 증여·차운·애도의 작품과, 그에 부기된 원운시(原韻詩) 등도 있다.

서(序)에는 1868년(고종 5) 서기(徐起)의 『고청집(孤靑集)』을 읽고 자신의 학통 및 학문적 성향 등을 서술한 「독고청집서(讀孤靑集序)」, 제자 김용규(金容圭)가 여행하면서 각 지방의 풍속·인물을 기록한 『원유록(遠遊錄)』에 대한 서문 등이 있다.

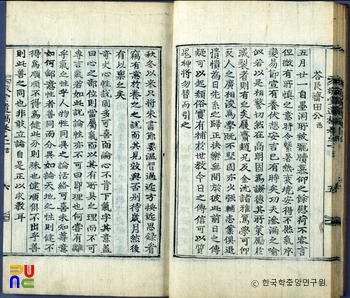

잡저의 「어록(語錄)」은 1867년부터 10여 년 동안 저자가 스승과 문답한 여러 가지 내용을 기록한 장편의 글이다. 「중국학통(中國學統)」은 송대(宋代) 이래 청나라에 이르기까지 중국 정통 유학자의 인명을 기록한 것이다.

서(書)에는 스승 임헌회와 친구 이상수에게 보낸 「상사문서(上師門書)」·「여이오당(與李峿堂)」 각 40여 편, 전우에게 보낸 30여 편이 있다. 이밖에 서정순(徐政淳)·신기선(申箕善)·윤치중(尹致中) 등 몇몇 친척·문인들에게 학문적 내용을 질의하고, 일상사에서 겪게 되는 갖가지 문제들을 상의한 글도 있다.

부록에는 성리학에 관한 선현들의 학설을 채록한 「성론기술(性論記述)」, 의례(儀禮)를 각종 서적에서 단편적으로 발췌한 「예목촬록요절(禮目撮錄要節)」이 있다. 이밖에 「향약계목(鄕約契目)」·「강록(講錄)」·「고산선생유사(鼓山先生遺事)」 및 전우가 쓴 저자의 행장 등이 있다.