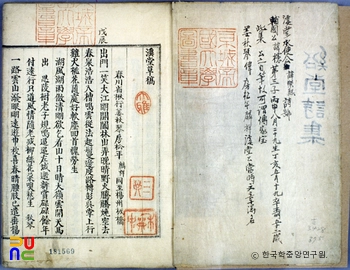

우재유고 ()

3권 1책. 석인본. 1975년 증손 종희(宗憙)가 편집, 간행하였다. 권두에 증손 석희(錫憙)의 서문이, 권말에 정시림(鄭時林)·종희의 발문이 있다. 국립중앙도서관에 있다.

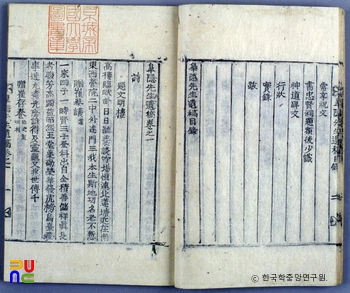

권1에 시 90수, 서(書) 60편, 권2에 서(書) 6편, 잡저 8편, 서(序) 4편, 기(記) 4편, 사(詞) 2편, 잠 2편, 찬(贊) 2편, 문(文) 14편, 행장 4편, 묘지명 2편, 권3에 부록으로 왕복서(往復書)·행장·우재기(愚齋記)·서행장후(書行狀後)·우재명(愚齋銘)·묘지명·유사·제문 등이 수록되어 있다.

시의 「우계팔영(愚溪八詠)」은 그가 살던 지방의 8경을 읊은 작품이다. 금오제월(金鰲霽月)·신야모연(莘野暮煙)·예산귀운(禮山歸雲)·현학청풍(玄鶴淸風)·부춘어화(富春漁火)·음강야설(陰江夜雪) 등으로 그 표현이 매우 절묘하다.

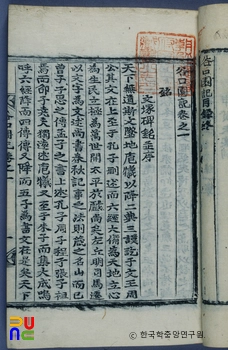

서(書)의 「상고교리(上高校理)」에서는 시국이 평탄하지 않음을 한탄하고, 치안을 회복하는 것이 교리의 임무라고 권면하였다. 설의 「이기설(理氣說)」에서는 이(理)와 기(氣)의 관계에 대해 설명하고 있다.

이가 아니면 기가 명령을 받을 곳이 없고, 기가 아니면 이가 의지할 곳이 없으므로, 이가 있는 곳에 기가 따르고, 기가 따르는 곳에 이가 있다고 하였다. 이와 기가 분별이 없는 것 같지만, 이는 혼연지선(渾然至善)하여 영위(營爲)함이 없고, 기는 순리청탁(淳灕淸濁)하여 운용함이 있으므로 피차의 분별이 있다는 것이다.

「송원자입경설(送元子入京說)」은 아들을 서울로 보내면서 당부한 글로, 분수를 지키고 외세에 현혹되지 말라는 안분신무욕(安分身無辱)을 주장하고 있다.

이 밖에 「송우용원유설(送祐鏞遠遊說)」에서는 사람이 외유하는 근본 취지는 그 지방의 아름다운 산수보다는 그 지방의 현인군자를 찾아 자신의 배움을 삼기 위해서라고 하였다.