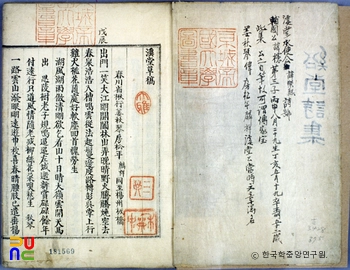

유헌유고 ()

불분권 1책. 목활자본. 1808년(순조 8) 증손 약조(若祖)가 편집, 간행하였다. 권두에 황승원(黃昇遠)의 서문이 있고, 권말에 박문원(朴聞遠)·오붕남(吳鵬南)의 발문이 있다. 규장각 도서·장서각 도서·국립중앙도서관 등에 있다.

시 99수, 서(書) 13편, 잡저 6편, 제문 11편, 가장 1편, 행록(行錄) 1편, 부록으로 가장·묘갈명 등이 수록되어 있다.

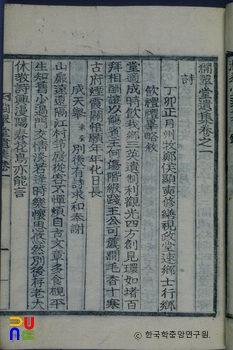

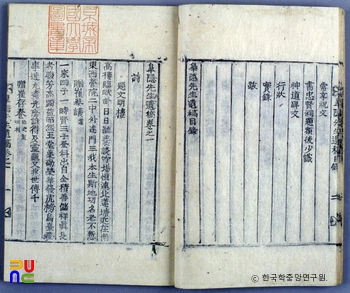

시는 주로 친구·문인들에게 주는 증봉시(贈奉詩)와 김창협(金昌協)·이식(李植) 등의 시를 차운한 것이 많으며, 남명학(南溟學)·이용(李榕) 등과 작별을 아쉬워하는 송별시도 있다. 「해인사」는 합천의 해인사를 두루 돌아보고 주변의 수려한 경관과 유구한 역사를 가진 문화를 감개무량하게 읊은 것이다.

「우음(偶吟)」·「영회(詠懷)」·「칠십세감음(七十歲感吟)」 등은 모두 서정시로, 사물을 보고 느낀 감정을 주관적이며 관조적인 필치로 표현한 작품이다. 당시 훌륭한 재상과 뛰어난 학자들에 대한 만사도 30수에 달한다. 시의 흐름이 아순(雅馴)하여 아로새기거나 껄끄러운 흔적이 없고, 격조와 기상이 높아 옛날 유명한 작가들의 풍도(風度)에 가깝다는 시평이 전해지고 있다.

서는 주로 당시의 현감 이중술(李重述), 정언 송시함(宋時涵), 교리 유의양(柳義養) 등과 주고받은 글이다. 남성원(南聖源)·채징은(蔡徵殷) 등 제자들에게 준 글은 경전(經傳)·예설(禮說)에 관한 논술과 교육적인 내용이다.

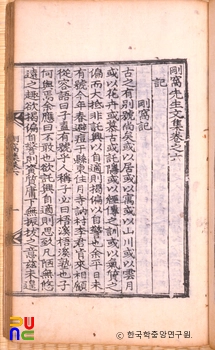

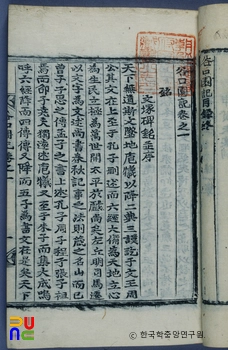

잡저 중 「지와기(止窩記)」에서는 자신의 서실(書室)의 이름인 지와(止窩) 가운데 ‘止’자의 의미를 자문자답하는 형식으로 깊이 있게 설명하고 있다. 「송남성원부경설(送南聖源赴京說)」은 남성원을 중국에 보내면서 지은 글인데, 교훈적인 논설이 주를 이룬다.