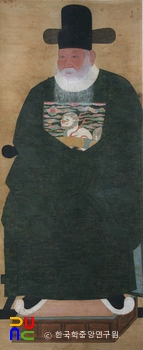

이만유 영정 ( )

비단 바탕에 채색. 1987년 전라남도 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다. 이만유는 1714년(숙종 40년) 무과에 급제한 후, 1728년(영조 4년) 이인좌(李麟佐)의 난 때 공을 세워 자헌대부(資憲大夫)에 올랐다. 이후 지중추부사(知中樞府事)를 거쳐 경상 좌수사를 역임했다.

이 영정은 좌안8분면의 전신교의좌상으로서, 오사모(烏紗帽)와 짙은 녹색의 단령(團領 : 깃이 둥근 공복)을 착용하고 두 손을 마주 잡은 공수(拱手) 자세를 취하고 있다. 쌍학 흉배(雙鶴胸背)와 삽금대(鈒金帶 : 황금 띳돈을 단 허리띠)를 착용하여 정2품 때의 도상을 보여 주고 있다. 그래서 이만유가 지중추부사에 오른 44세경의 도상으로 생각된다.

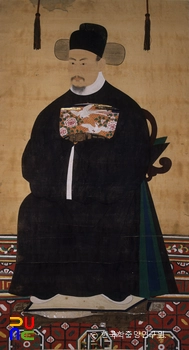

이 상은 앞 시기의 보사공신상(保社功臣像)인 김석주(金錫胄) 영정과 유사한 형식을 보여 준다. 사모의 높이가 상당히 높고 갈매색의 녹포를 착용하고 있다.

그리고 의복을 규정하는 외적 윤곽선이 상당히 각지게 표현되어 있은 점, 호피를 깐 의자에 단좌한 점, 족좌대(足座臺)의 형태 및 족좌대 위의 호랑이 얼굴이 정면을 보도록 배치한 점 등이 그 예이다.

그러나 안면은 좌안8분면이어서 몸체의 취세로 인해 보사공신상처럼 단령의 트임 사이에 내비치는 내공(內供 : 옷 안에 바치는 감)과 첩리(帖裏 : 무관의 공복)가 대칭적이 아니라 왼쪽 부분만 보인다. 또 공수 자세 밑으로 흰옷이 보이며, 안면 처리법의 변화가 보인다.

안면은 전체적인 색조에 갈색기가 돌며, 짙은 갈색선으로 이목구비를 완연히 윤곽 지었다. 그리고 안면의 요철 부위에는 확실히 음영을 붙여 나가는 기법이 뚜렷하다. 이 점은 김석주상에서도 엿보이기는 하였다. 그러나 정면상인 관계로 분명히 제시되지 못했던 것이다. 그런데 여기에서는 보다 명료히 드러나 있다.

이는 곧 안면을 단순한 몇 개의 선 위주로 그 구성 요소를 발췌하는 기법이 아니라, 사실에 임하여 충실히 재현하고자 하는 노력의 성과라고 볼 수 있다. 또한 선과 음영의 부드러운 공존의 시도라 할 수 있다. 전라남도 담양군 담양읍 종손가에 소장되어 있다.