이신의 종가 소장 고문서 ( )

1998년 광주광역시 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다. 광주광역시 광산구 장수동 320-1에 소장되어 있다.

선무원종공신녹권(宣武原從功臣錄券) 1점, 준호구(準戶口) 38점, 호적단자(戶籍單子) 12점, 소지(所志) 1점, 분재기(分財記) 3점, 별급명문(別給明文) 1점, 입후(立後)명문 1점, 제문(祭文) 1점 등 8종 58점이다.

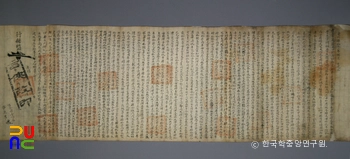

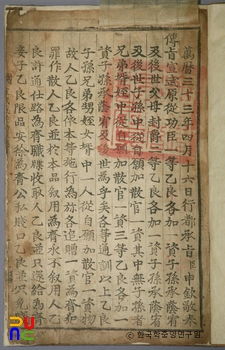

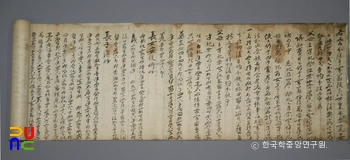

선무원종공신녹권은 선조 37년(1604)의 선무공신에 오르지 못한 사람들을 대상으로 이듬해 4월에 9,060인을 녹훈(錄勳:훈공을 장부에 기록함)하고 발급한 것이다. 이때 군수 이신의는 2등에 올랐다.

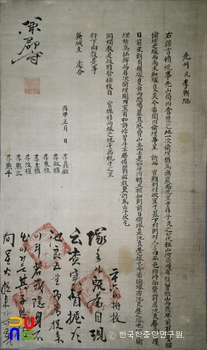

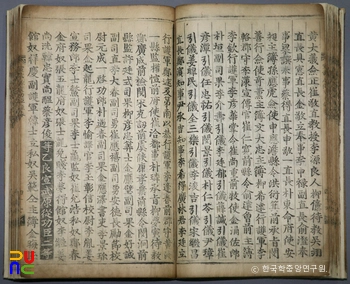

준호구와 호적단자는 50점으로 숙종 13년(1687)에 발급받은 이신의의 증손 이운부(李雲榑, 1634∼1689)의 준호구(47.5×37㎝)로부터 고종 31년(1894)에 발급받은 이신의의 10대손 이희삼(熙三)의 준호구(47.5×37㎝)에 이르기까지 8대에 걸친 호적자료이다. 각 식년(式年)마다 발급(준호구)받거나 제출(호적단자)한 자료가 거의 빠짐없이 갖추어져 있어 자료의 연속성에서 가치가 있다.

그리고 1687년에 발급받은 이운부의 준호구를 시작으로 숙종 37년(1711)에 발급받은 이집(李潗, 1659∼1718, 이운부의 아들)의 준호구(176×30㎝)에 이르기까지 2대 8점은 솔노(率奴)와 호노(戶奴)로 기재하고 있는데, 호노는 새로운 기재방식이란 특징도 있다.

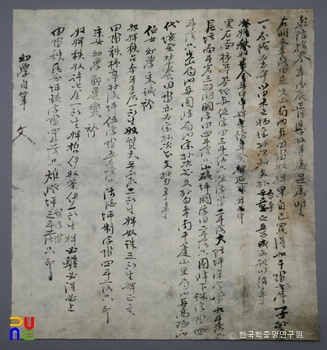

소지(세로 69㎝, 후반부 결락)는 숙종 24년(1698)에 이신의의 현손이자 이운부의 넷째아들인 이윤(李潤)이 도망간 노비를 쫓기 위하여 나주목사에게 장적의 열람을 청한 내용이다.

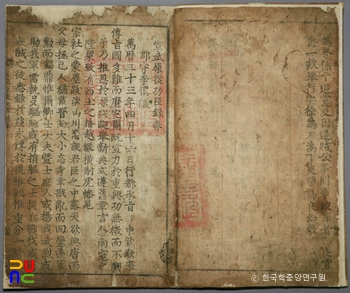

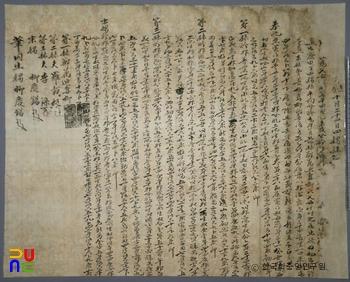

분재기는 이운부의 처 순천 박씨가 6남매(4남 2녀)에게 재산을 나누어 주는 내용(1697년경 작성 추정, 162×32㎝), 이집의 처 유씨가 친정에서 재산을 받는 내용(1703년 작성, 65.5×54.5㎝, 柳慶錫 등 4남매), 이신의의 5대손 이상형(李相亨, 1681∼1748 , 이집의 장자)이 자손에게 재산을 나누어 준 내용(1748년 작성, 33×36㎝)이 기재되어 있다.

별급명문(17세기 후반 작성 추정, 가로 71㎝, 전후반 결락)은 이신의의 손자 이호(李頀)의 처 오씨에게 그녀의 외조모 풍천임씨(豊川任氏)가 노비추쇄의 공로로 광주 · 영광 · 재령의 노비를 주면서 작성해 준 문서이다.

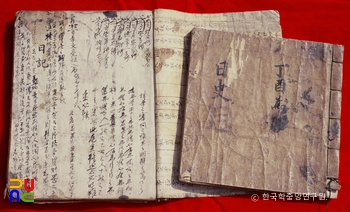

입후명문(1868년 작성, 60.5×53㎝)은 이신의의 9대 종손인 이유식(李裕植, 일명 溟深, 1805∼1872)이 아들이 없어 6촌 동생 이재식(李在植)의 아들 이희욱(李熙旭)을 양자로 들이면서 작성한 문서이다.

제문은 이신의의 9대손인 이운(李熉)의 처 행주 기씨가 죽자 그녀의 오빠 기태동(奇泰東)이 애도하여 한글로 지은 글이다. 1998년 5월 7일에 지정되었다.