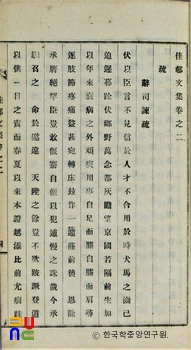

이안유고 ()

저자가 생전에 편집하였다. 권두에 자서(自序)와 종인(宗人) 남태순(南太淳) 및 친구인 정재유(丁載裕) 등의 서(序)·기(記) 등이 있고, 권말에 변시연(邊時淵)의 발문이 있다.

6권 6책. 필사본. 전라남도 장성군 변시연가(邊時淵家)의 산암문고(汕巖文庫), 고려대학교 도서관, 연세대학교 도서관, 성균관대학교 도서관에 소장되어 있다.

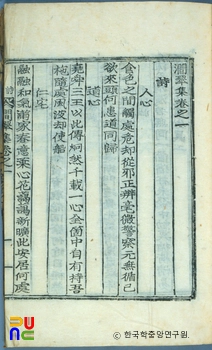

시 1,100여 수, 설(說) 8편, 발(跋) 26편, 기(記) 49편, 논(論) 2편, 서(序) 25편, 잡저 38편, 부(賦) 1편, 상량문 7편, 명(銘) 2편, 잠(箴) 1편, 서(書) 3편, 전(傳) 10편, 묘지 5편, 묘음기 9편, 고유문 6편, 축문 8편, 봉안문 5편, 유사 13편, 묘표 5편, 묘지명 8편, 묘갈명 2편, 찬(贊) 1편, 행장 4편, 유허비·행록 각 1편, 제문 12편, 정문(呈文) 1편, 광기(壙記) 3편 등이 수록되어 있다.

시에는 「농사음(農事吟)」·「관서유경(關西有驚)」·「오륜작잠십수(五倫作箴十首)」 등 폭넓은 소재와 다양한 형식을 갖춘 시들이 고루 망라되어 있다.

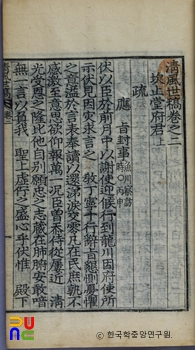

잡저 중 「농설보치편(農說補治編)」은 세종의 명으로 편찬한 『농사직설(農事直說)』과 홍만선(洪萬選)의 『산림경제(山林經濟)』를 토대로 농사에 관한 자신의 체험을 종합하고, 농기구·제방·농우(農牛)·양잠 및 농사법에 이르기까지 기후와 토양의 적합여부를 고려하여 기술한 농사지침서이다. 저자는 이 글의 서두에서 국익의 최우선과제는 근검·절약이라고 설파하며 공직자들의 청렴한 자세를 촉구하고 있다.

또한, 1811년(순조 11) 담양부사 이광헌(李光憲)이 향리의 교육풍토를 쇄신하기 위해 제정한 강학지침(講學指針)을 설명한 「강설(講說)」과, 1820년 이노수(李潞秀)가 새로 부임하여 향교의 남루한 제복을 새것으로 바꾸어 보관한 사실을 적은 「성묘제복개조설(聖廟祭服改造說)」이 있다.

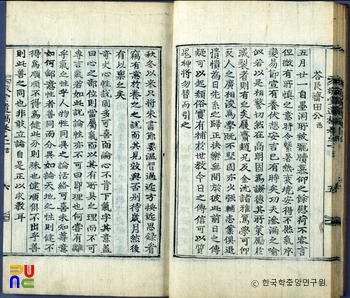

그밖에 『송도지(松都誌)』·『국조명신록(國朝名臣錄)』 등에서 두문학사(杜門學士)들의 언행을 발췌하여 수록한 「부조현지록(不朝峴誌錄)」, 『가례집략초(家禮輯略抄)』·『청금안(靑衿案)』 등이 있다. 차원부(車原頫)의 『설원록(雪寃錄)』, 경주설씨(慶州偰氏)의 『술세록(述世錄)』 등의 발문, 「의령남씨수성이동사적(宜寧南氏受姓異同事蹟)」·「거가범식(居家凡式)」·「서촌계송청규례(書村契松廳規例)」 등 자료적 가치가 높은 글들이 수록되어 있다. 한편, 양녕대군(讓寧大君)·효령대군(孝寧大君)과 오달제(吳達濟)·문익점(文益漸) 등 역사적 인물들에 대한 각종 사적(事蹟)도 수록되어 있다.