이역죽지사 ()

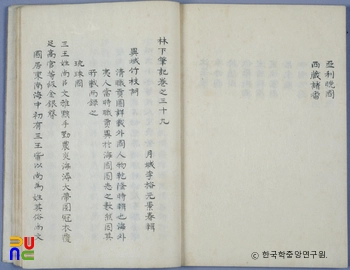

조선 후기에 이유원(李裕元)이 지은 연작시. 외국의 풍물과 역사를 칠언절구로 노래하고 간략히 주석을 달아두었다. 『임하필기(林下筆記)』 권39에 수록되어 있다. 「이역죽지사」는 조수삼(趙秀三)의 「외이죽지사(外夷竹枝詞)」와 함께 청나라 우동(尤侗)의 「외국죽지사(外國竹枝詞)」로부터 영향을 받아 소재나 양식이 같다.

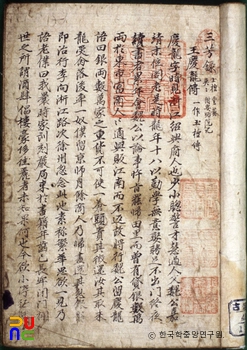

외국 사정이 더 구체적으로 알려진 시기에 창작되어 내용이 더욱 실제적이다. 우동은 『황명악부(皇明樂府)』(擬明史樂府) 100수를 지었다. 그의 영향으로 조선 후기에 연작 단형시를 통해서 영사(詠史)를 하는 방법이 널리 이용되었다. 한말 박규수(朴珪壽)의 「봉소여향절구일백수(鳳韶餘響絶句一百首)」는 그 일례이다.

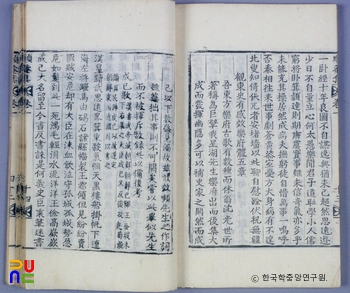

조선 후기에 해외에 대한 관심이 고조되고 공간인식이 확대되었다. 그러한 인식의 변화가 시가에 반영된 결과로 외국의 사정을 죽지사체를 이용하여 노래한 작품이 출현하게 되었다. 「이역죽지사」의 서문에서 이유원은 “청의 『직공도(職貢圖)』는 외국의 인물을 상세히 기록하였다.

그 책은 건륭(乾隆) 때에 편집된 것이다. 해외의 이인(夷人)이 당시에 직공(職貢)한 것은 『해국도지(海國圖志)』의 수(數)와 다르다. 하지만 『직공도』에 기록된 것에 따라서 기록하여 둔다.”고 하였다.

「이역죽지사」에서 시가로 노래한 외국은 유구(琉球) · 안남(安南) · 섬라(暹羅) · 소록(蘇錄) · 남장(南掌) · 면전(緬甸) · 대서양(大西洋) · 함륵미제아성(合勒未祭亞省) · 옹가리아(翁加里亞) · 파라니아(波羅泥亞) · 홍흑귀노(洪黑鬼奴) · 양승니(洋僧尼) · 소서양국(小西洋國) · 영길리(英吉利) · 법란서(法蘭西) · 서국(瑞國) · 일본(日本) · 마진(馬辰) · 문채(汶菜) · 유불(柔佛) · 하란(荷蘭) · 아라사(俄羅斯) · 송거로(宋腒朥) · 동포채(東埔寨) · 여송(呂宋) · 가랄파(咖喇吧) · 마육갑(嗎六甲) · 소자(蘇喇) · 아리만(亞利晩) · 서장제번(西藏諸番) 등이다.

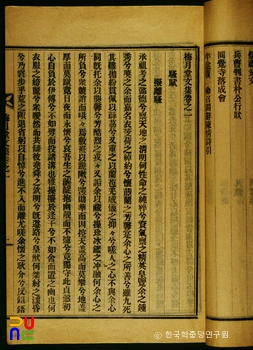

「이역죽지사」에서 일본을 노래한 시를 보면 다음과 같다. “옛날 왜노(倭奴)가 당(唐)나라 때에 들어와 일본이 되었지. 무(巫)를 믿고 불교를 숭상하며 성격이 방정맞다. 그들이 이 세상에 붙어사는 것은 새털 하나보다 가벼워, 칼 하나 몸에 차고 가까운 곳이든 먼 곳이든 어디고 간다[古昔倭奴唐日本 信巫崇釋性佻狼 此生如寄輕鴻毛 一劒隨身無邇遠].”

「이역죽지사」의 시 가운데는 불합리한 내용도 있다. 그러나 「양승니」에서 서양에는 교화(敎化)와 치세(治世)의 두 왕이 있다고 지적하였다. 이 점은 제정(祭政)이 분리되어 법황이 존재하였던 서양의 사정을 올바로 지적한 것이라고 할 수 있다. 그러나 서양 제국주의의 발흥에 대한 경계심은 드러나지 않는다. 기이(奇異) 사실을 기록한다는 의도가 더욱 강하다.