장만선생 영정 및 공신녹권 ( 및 )

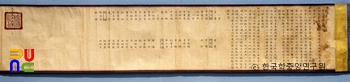

1991년 경기도 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다. 비단 바탕에 채색. 관복을 차려입은 관복정장본(官服正裝本)은 세로 240㎝, 가로 113㎝. 학창의 유복본(鶴氅衣儒服本)은 세로 253㎝, 가로 113㎝. 공신녹권은 진무공신(振武功臣) 녹권으로 세로 38.8㎝, 가로 273㎝.

장만은 인동(仁同) 장씨로 자는 호고(好古), 호는 낙서(洛西), 시호는 충정(忠定)이다. 591년(선조 24) 문과에 급제하고 1624년(인조 2) 이괄(李适)의 난을 평정하는데 공을 세운 문신이자 장군이었다. 그가 살았던 시대는 임진왜란에서 정묘호란에 이르는 시기로 조선이라는 국가가 최대의 위기에 직면한 시기였다. 이 시기 장만은 타고난 재능과 과감성으로 정국의 핵심인물이 되었으며, 특히 국경 방어에서 탁월한 능력을 보여 주었다. 진무공신 1등에 녹훈되고 옥성부원군(玉城府院君)에 봉해졌으며 벼슬이 병조판서에 이르렀다.

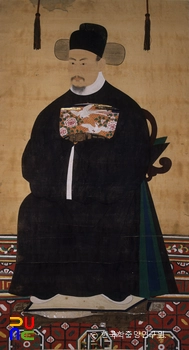

장만의 영정은 본래 무관복(武官服)까지 3벌이 전해져 왔다. 그러나 무관복은 일제강점기 때 분실되고 현재는 2본만 전한다. 관복본은 반우향의 의자에 앉은 전신상[全身交椅坐像]으로서 17세기 초반 공신도상의 전형적인 특징을 보여주고 있다. 1625년의 진무공신도상으로 추정된다.

낮은 사모(紗帽)와 넓은 사모 날개 및 날개의 큼직한 운문(雲文: 구름무늬) 묘사, 다소 갸름하고 단정하면서도 동세가 느껴지는 듯한 신체 설정과 간결하고 대범하며 평면적인 단령(團領: 깃이 둥근 공복)의 표현 및 단령 뒷자락이 삼각형으로 말려 올라간 점에서 17세기 초상화 특유의 도식적 묘사를 찾아 볼 수 있다.

크고 화려한 공작 흉배(孔雀胸背), 복잡하고 호사스러운 채전(彩氈: 카펫)의 강한 진채(眞彩: 진하게 쓰는 원색적인 채색), 설채법 등은 17세기 전반 공신도상과 매우 흡사하다. 서대(犀帶)에 금분을 칠한 점과 교의자를 비투시법적으로 묘사한 뒤 검은색 안료와 은분을 칠한 것도 유사하다.

장만은 얼굴이 많이 얽었던 듯 곰보 자국을 대단히 강조하여 표현했다. 그리고 한쪽 눈을 실명했는지 왼쪽 눈 위에 검은 안대를 착용하고 있다. 화면 우상단에 ‘옥성부원군 증시충정 장공만화상(玉城府院君 贈諡忠定 張公晩畵像)’의 표제가 단정한 해서체로 쓰여 있다. 이름의 ‘晩(만)’자를 작게 비껴서 쓴 것으로 볼 때 어람(御覽)을 위하여 쓴 표제로 보인다.

학창의(鶴氅衣: 가를 돌아가며 검은 천을 댄 벼슬아치의 평상복)의 유복본은 호피를 걸친 반우향의 의자에 앉은 전신상이다. 머리에 복건(幅巾)을 쓰고 오른손은 무릎 위에 가볍게 올린 다음 왼손에는 백우선(白羽扇: 새의 흰 깃으로 만든 부채)을 들고 있다. 의답(椅踏) 밑의 바닥에는 화문석(花紋席)을 깔고 있다. 얼굴의 얽은 표현은 관복본과 동일하나 왼쪽 눈도 안대가 없이 정상적인 모습으로 묘사되어 있다.

전체적으로 세장(細長)한 신체 설정이나 간결한 묘사에서 중기 초상화의 면모가 느껴진다. 그러나 호피를 걸친 모습이나 바닥의 화문석 돗자리를 정세하게 묘사한 것, 의복을 구조적으로 묘사하고 복건과 부채에 명암 표현이 보이는 것은 조선 후기에 일반적으로 나타나는 특징이다. 따라서 정확한 제작 시기는 단정하기 어렵다.