찬신무가 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

신의 공덕과 외모를 찬양하는 내용의 무가.

내용

신의 공덕을 기리거나, 신의 외모를 묘사하는 내용이 중심이 된다.

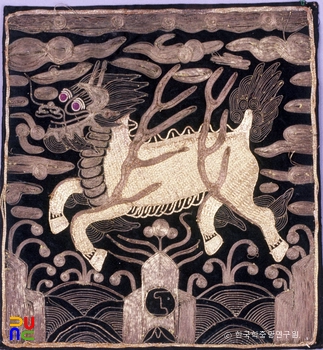

고려가요 「처용가」의 “만두삽화(滿頭揷花) 계오샤 기울어신 머리예/아으 수명장원(壽命長遠)하샤 넙거신 니마해/산상(山象)이숫 깅어신 눈섭에/애인샹견(愛人相見)하샤 오ᄋᆞᆯ어신 누네”와 같은 가사는 처용신의 외모를 묘사한 것으로서 찬신무가의 한 보기가 된다.

오늘날 굿거리에서 구연되는 무가에서도 이와 같은 신의 외양을 묘사하는 찬신무가가 많이 있다. “광대치장이 없을소냐 절구통바지 골통행전 고양나이 속버선에 몽고삼싱 겉버선에 아미탑골 미투리에”(서울 창부타령)라든지, ‘한자 한치 홑고깔에다가 두자 두치 겹고깔에요 열대자 홑장삼에다 쉰대자 먹장삼에야’(동해안 시준굿) 등은 모두 외모의 치레나 치장을 묘사한 찬신무가이다.

또한, 신의 덕을 찬양한 예로는 “옛일을 볼지라도 상고적의 하우씨 구년지수 비를 만나 억조창생 건지랴고 공동산에 단을 놓고 칠일정성 기도정성 드려 지성으로 발원터니 황천이 감동하사 운권청천 비가 개여 구년지수 홍수중에 억조창생 건지시고 구정에다 밥을 지여 구제중생하셨으니 이런 일을 두고 본들 지성감천 아니시며”(충청북도 축원문) 등이 있다.

찬신무가는 독립된 한 편의 무가가 아니고 축원무가나 서사무가에 삽입되어 있는 것이며, 신을 찬양함으로써 신을 즐겁게 하려는 의도에서 구연되는 것이다.

참고문헌

『한국무가(韓國巫歌)의 연구(硏究)』(서대석, 문학사상사, 1980)

『충청도무가(忠淸道巫歌)』(김영진, 형설출판사, 1976)

『동해안무가(東海岸巫歌)』(최정여·서대석, 형설출판사, 1974)

『朝鮮巫俗の硏究』上(赤松智城·秋葉隆, 大阪 屋號書店, 1937)

집필자