창녕 송현동 마애여래 좌상 ( )

1963년 보물로 지정되었다. 커다란 자연 암반 앞면을 깎아서 돌출되게 조각한 마애불(磨崖佛)로 바위 자체를 부처의 몸에서 나오는 빛인 광배(光背)로 이용하고 있다. 석굴암 본존불 계열의 양식을 모방한 불상으로 신라 하대 조각으로 판단된다. 불상의 높이가 1.37m이다.

바위벽을 그대로 이용한 불상으로 광배와 대좌는 따로 만들지 않았다. 부처가 지니는 지혜의 상징인 흰 털[白毫]이 있던 흔적이 이마에 있으며, 이를 제외하면 파괴나 마멸된 곳이 없이 보존 상태가 양호하다. 불상의 얼굴과 신체는 군더더기 없이 단정하게 처리되었다. 적절한 신체 비례와 안정감 있는 자세가 돋보인다.

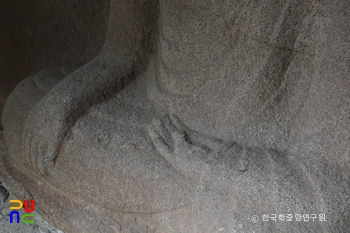

부처의 외적 특징인 32상(相) 80종호(種好) 중 하나인 소라 모양으로 말린 머리카락[螺髮]은 표현되지 않은 민머리[素髮]이다. 머리에는 큼지막한 상투 모양의 육계(肉髻)가 돌출되었고, 둥근 얼굴에는 이목구비가 단정하게 묘사되어 온화한 인상을 풍긴다. 목에는 삼도(三道)가 새겨지지 않았고, 둥글게 벌어진 어깨는 듬직하게 보인다. 그러나 가슴과 배의 구분이 없고 인체의 굴곡도 나타내지 않았으며, 몸은 평면적으로 처리되었다. 튼튼해 보이는 팔은 짧지만 편안하게 무릎 위에 두어 손끝이 땅을 향한 항마촉지인(降魔觸地印)을 했다. 이 수인은 석가모니가 악귀를 물리치고 깨달음을 얻는 순간을 상징한다.

왼쪽 어깨를 감싸고 오른쪽 어깨를 드러내는 방식으로 법의(法衣)를 입었는데 이를 편단우견(偏袒右肩)이라고 한다. 비교적 얇은 옷은 신체에 밀착되었고, 형식적으로 처리된 계단식의 옷주름이 일정한 간격으로 얕게 새겨졌다. 밋밋하고 굴곡이 없는 신체와 간소한 옷주름이 이 불상을 단정해보이게 만들지만 자연스럽거나 사실적으로 보이지는 않는다.

양감이 충실하게 표현된 얼굴, 안정감 있는 비례, 얇게 밀착된 옷 등에서 석굴암 본존불 계열의 양식을 이어받은 작품으로 보이지만, 그보다는 훨씬 사실성이 줄어들고 이상적인 신체를 구현하려는 의지도 보이지 않아서 신라 하대인 9세기 이후의 조각으로 판단된다.

자연석을 활용한 일종의 마애불로 입체감이나 사실성은 떨어지지만 신체 비례가 안정감이 있고, 균형이 잘 잡혀 있다. 양감이 줄어든 모습과 생략적으로 처리된 옷주름 묘사 등 이 불상의 특징은 신라 하대 이후 각 지방에서 불상의 조각이 이뤄지며 지방화하는 모습을 짐작하게 해준다는 데에 의의가 있다.