허재문집 ()

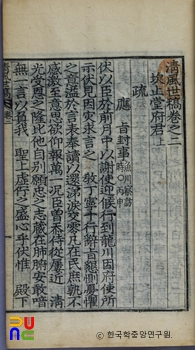

1910년 유석중의 동생 유석근(劉錫謹)이 편집·간행하였다. 권두에 이도묵(李道默)의 서문, 권말에 송호완(宋鎬完)·송호곤(宋鎬坤)·이사범(李師範)·유석근의 발문이 있다.

8권 3책. 목활자본. 국립중앙도서관과 연세대학교 도서관 등에 있다.

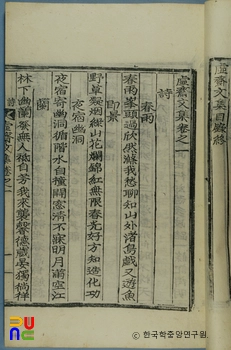

권1에 시 174수, 권2·3에 서(書) 34편, 별지(別紙) 54항목, 권4에 서(序) 5편, 기(記) 3편, 설(說) 2편, 발(跋) 3편, 명(銘) 1편, 도식(圖式) 1편, 제문 7편, 권5에 답문록(答問錄) 3편, 권6에 별지 10항목, 권7·8에 부록으로 행장·묘지명·묘표·만장·제문·문집고성문(文集告成文) 등이 수록되어 있다.

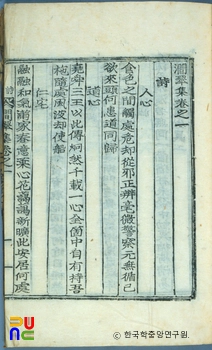

시는 벗들과의 화답이나 차운이 많다. 유학의 기본 경전의 개요를 시로 읊은 「소학」·「논어」·「맹자」·「심경(心經)」·「근사록(近思錄)」 등의 작품이 있어 저자의 학자적 면모를 말해 주고 있다. 그밖에 「경전(耕田)」·「목우(牧牛)」·「양계(養鷄)」 등은 전원에서의 생활을 담담하게 노래한 작품들이다.

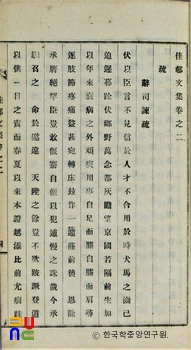

서(書)는 대부분이 신보균(申輔均)·이기영(李琪榮)·이규남(李圭南)·송호완 등과 주고받은 것이다. 시사(時事)에 대한 논의와 안부를 묻는 내용으로 특별한 것은 없다.

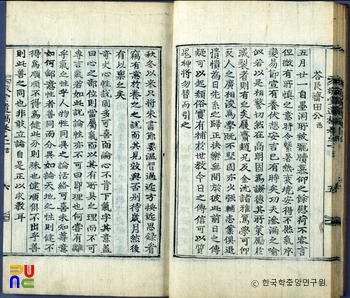

설 가운데 「유식무식설(有識無識說)」에서는 인간의 간악한 꾀는 대개 글을 통해 얻어지는 것이지만, 그 원인을 책에 돌릴 수는 없고 책 읽는 사람의 마음가짐에서 찾아야 할 것이라 하며, 지식의 올바른 사용을 촉구하면서 명리와 이욕을 위해 지식을 왜곡하는 것을 비판하였다. 「우기(偶記)」는 건강 때문에 병석에 누워 학문을 향한 왕성한 탐구에 몰두하지 못하는 안타까움을 토로한 글이다.

「중용도(中庸圖)」는 주희(朱熹)의 육대절(六大節)과 왕수인(王守仁)의 사대지설(四大支說)을 종합해 하나의 도식으로 나타낸 것이다. 그밖에 답문록과 별지는 저자가 사사했던 윤주하(尹胄夏)·이진상(李震相)·허유(許愈) 및 벗들과 학문을 연찬하는 과정에서 경전에 대한 의의(疑義)를 질정하고 문답한 내용이다. 저자의 학문 태도를 이해하고 성리학의 제반 술어의 개념을 연구하는 데 참고가 된다.