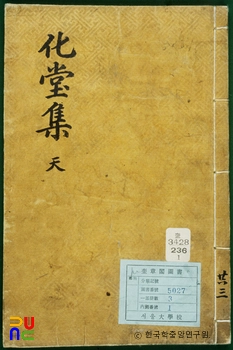

화당집 ()

신민일(申敏一: 1576~1650)의 본관은 평산(平山)이며, 자는 공보(功甫), 호는 화당(化堂)이다. 1615년(광해군 7)에 사마시를 거쳐 식년 문과에 병과로 급제한 뒤 사헌부장령, 사간원사간 등을 거쳐 대사성에 이르렀다.

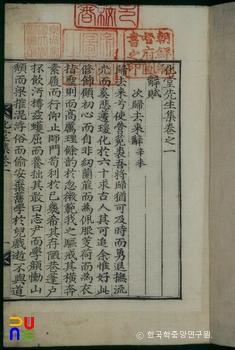

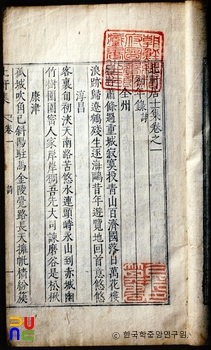

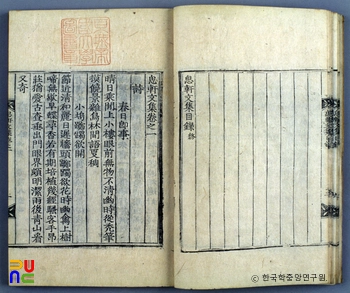

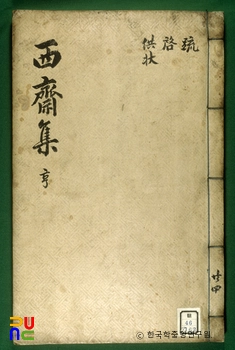

5권 3책의 목판본이다. 서울대학교 규장각한국학연구원, 연세대학교 학술정보원 등에 소장되어 있다.

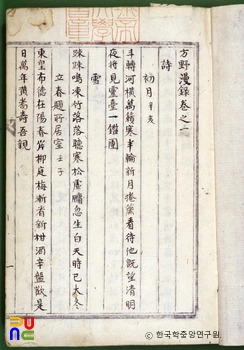

권1에 사부(辭賦) 4편, 시 198수, 권2에 시 130수, 명(銘) · 잠(箴) · 상량문 각 1편, 제문 10편, 권3에 서(序) 1편, 기(記) 1편, 논(論) · 설(說) · 발(跋) 각 2편, 잡저 3편, 서(書) 1편, 소차(疏箚) 10편, 권4에 소차 11편, 계사(啓辭) 12편, 행장 1편, 잡저 1편, 권5에 별고(別稿)로 성리학에 관한 논의 3편, 춘추쇄설(春秋瑣說) 29편, 부록으로 포저답설(浦渚答說) 27편 등이 수록되어 있다.

사부에는 1634년 강계(江界) 유배 시 이언적(李彥迪)의 위패를 모신 경현서원(景賢書院)을 배알하고 지은 「알경현묘사(謁景賢廟辭)」가 있다. 시는 오언 · 칠언 고시, 오언 · 육언 · 칠언 절구, 오언 · 칠언 · 육언 율시, 오언 · 칠언의 순서로 각기 저작 연대순으로 배열되어 있다. 특히 칠언절구가 많고 육언절구와 배율이 한 수씩 실려 있다. 성현도찰방(省峴道察訪)으로 있을 때, 강계(江界)로 유배되었을 때, 영흥부사(永興府使)로 부임하였을 때, 전라우도경차관으로 내려갈 때, 구로회(九老會)를 만들었을 때 지은 시들이 특히 많다. 제문은 장인 성문준(成文濬), 김류(金瑬) 등에 대한 것이다.

기는 조카 신황(申愰)을 위하여 지은 「연파정기(烟波亭記)」이고, 논 가운데 「사평(史評)」에서는 한나라 조조(鼂錯), 원앙(袁盎), 숙손통(叔孫通)을 예로 들면서 신하의 행위를 논하였다. 설 가운데 「화당설(化堂說)」은 소백산 아래 거처로 지은 화당(化堂)을 놓고 쓴 글이다. 이 화당에 대해서는 김상헌(金尙憲)이 「화당찬(化堂贊)」, 장유(張維)가 「화당설(化堂說)」을 지은 바 있다. 잡저 3편은 모두 1637년에 영남으로 내려가 상주 등지에서 지낼 때 지은 글이다. 서(書) 1편은 호남(湖南) 독포사(督捕使)로 내려가는 종형 신충일(申忠一)에게 보낸 것이고, 돈유초(敦諭草) 2편은 1641년 승지로 있을 때 지은 것이다.

소차는 저작 연대순 편차이다. 1621년 연서도찰방(延曙道察訪)으로 있을 때 마정(馬政)의 개선을 요구하며 올린 「논마정소(論馬政疏)」, 정묘호란 때 화의를 반대하며 올린 「강도행재상봉사(江都行在上封事)」 등이 있다. 계사에는 정원군(定遠君)의 추숭을 반대하여 피혐(避嫌)하면서 올린 여러 편과 승지로 있을 때 정무 관계로 올린 것 등이 실려 있다. 행장은 부친 신암(申黯), 묘지명은 장인 성문준(成文濬)의 것이다. 잡저로 정원군의 추숭과 관련하여 지은 「의례(議禮)」도 있다.

별고로, 성리학 및 『춘추(春秋)』 등에 관한 설과 이와 관련하여 조익(趙翼)과 주고받은 글이 실려 있다. 맨 끝에 1720년에 지은 신임(申銋)의 발(跋)이 붙어 있다.