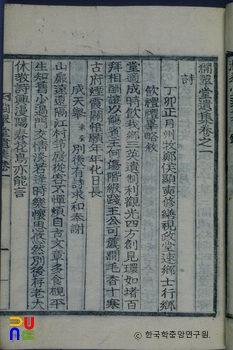

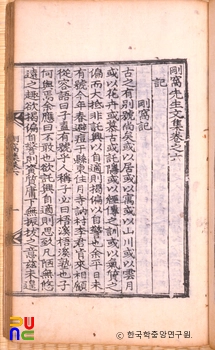

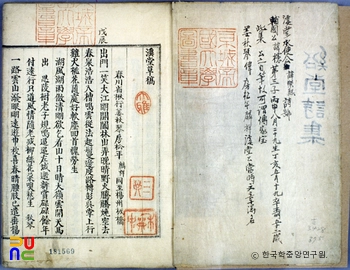

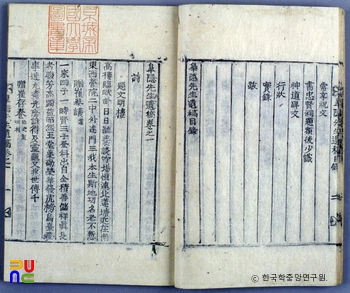

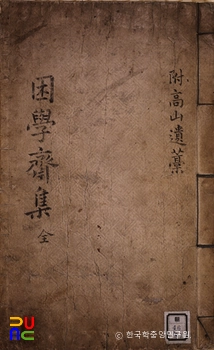

후조문집 ()

1923년 고석로의 문인 김종대(金鍾大)·공영섭(孔英燮) 등이 상해(上海)에서 편집·간행하였다. 권두에 이직신(李直愼)의 서문, 권말에 박기호(朴基浩)·오규영(吳奎永)의 발문이 있다.

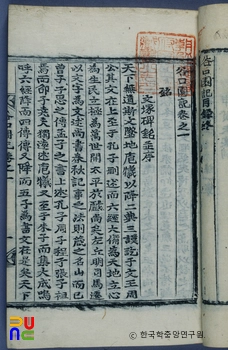

9권 5책. 석인본. 국립중앙도서관과 국민대학교 도서관에 있다.

권1에 시 55수, 권2∼4에 서(書) 128편, 권5에 잡저 47편, 권6에 서(序) 6편, 기(記) 11편, 발(跋) 5편, 상량문 1편, 고축 11편, 권7에 제문 19편, 애사 1편, 신도비명 2편, 묘갈명 3편, 전(傳) 9편, 권8에 경성(警省), 권9에 부록으로 세계도·연보·행장·묘지명 등이 수록되어 있다.

서(書) 가운데 「답김홍식서(答金鴻植書)」는 『대학』의 ‘일단활연관통(一旦豁然貫通)’이라는 구절에 대한 질문에 대해 답한 것이다. 매사에 자초지종의 실마리를 세밀히 분석하면 난제가 저절로 해결된다고 말하였다. 「여유도진서(與兪桃津書)」는 압록강을 건너는 세 가지 의의를 적은 글이다. 적을 소탕하지 못하면 나라와 함께 할 수 없고, 거사가 실패하면 국왕의 오욕을 씻지 못해 대죄해야 할 것이며, 죽음으로써 절개를 지키면 오히려 쉽겠지만 살아서 와신상담하여 치욕을 씻고 국권을 회복해야 한다고 주장하였다.

「답박은석서(答朴殷錫書)」에서는 적의 세력이 날로 강해져 함부로 대적할 수 없으니, 도모할 동지를 모아 신중히 계획을 세워야 한다고 말하였다. 「여의려소(與義旅所)」는 군부와 국모가 왜적에게 화를 입었으니 즉시 원수를 갚아야 하나, 충의와 지략과 용기를 갖춘 자를 규합하여 군율을 세우고, 상벌을 제정한 다음 거사를 해야 한다고 주장하였다. 저자의 편지글은 요동 지역에서 일어났던 독립운동사 연구에 좋은 자료가 된다.

「축군사(祝君辭)」는 나라와 도학의 장래를 근심하여 국왕이 위엄을 세우고 덕을 베풀기를 축원하는 글이다. 그밖에 「의통고사해만방(擬通告四海萬方)」과 「시동지사우(示同志士友)」도 주목된다.