청자 퇴화문 두꺼비모양 벼루 ( 두꺼비 벼루)

2012년 보물로 지정되었다. 고려청자로는 처음 확인된 두꺼비 모양의 벼루이다. 이 벼루가 적재되었던 선박은 충청남도 태안군 근흥면 정죽리 대섬 앞바다에서 발견되었으며, 대접, 접시, 완, 발우, 주자, 향로 등 2만 3천여 점의 청자를 실은 청자 전용 화물선으로 밝혀졌다.

청자 퇴화문두꺼비모양 벼루는 태안 대섬 침몰선에서 발견된 유일한 벼루이다. 현재까지 청자벼루 중에는 청자 상감'신축'명 국화모란문 벼루(보물, 2003년 지정) 한 점만이 알려져 있었다. 이 벼루는 웅크리고 앉아 있는 두꺼비 형태이며, 머리와 몸체, 다리까지 전체적으로 비례가 잘 맞게 제작되었다. 울퉁불퉁한 융기가 있는 두꺼비 피부는 철화와 퇴화 기법을 사용하여 검고 하얀 반점으로 효과적으로 표현되었다. 앞·뒷발과 주둥이는 음각선으로 세부 모양을 처리하였다. 먹을 갈기에 편리하도록 먹을 가는 연당(硯堂) 부분에는 유약을 입히지 않았다. 벼루의 안쪽은 조각칼로 파내고 시유되었으며, 바닥과 닿는 접지면에 백색 내화토를 받쳐 구운 흔적이 보인다. 유색은 일부분이 산화번조되어 황색을 띠지만 몸체 아랫부분은 맑고 투명한 녹색조를 보인다. 벼루의 크기가 작아서 이동시에 휴대하였을 것으로 추정된다.

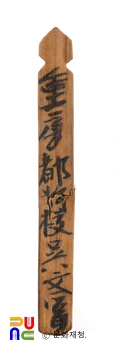

태안 대섬 침몰선에서는 20여 점의 목간이 발견되었는데, 이 중에서 ‘탐진현재경대정인수호부사기일과(耽津縣在京隊正仁守戶付沙器壹裹)’라는 묵서 내용이 주목된다. 이는 ‘탐진현(현재 강진)에서 개경에 사는 대정 인수 집에 도자기 한 꾸러미를 보낸다’는 내용이다. 이 목간의 내용을 바탕으로 대섬 앞바다에서 출수된 청자들은 강진에서 제작되어 개경에 있는 여러 수취인들에게 운반되던 중에 침몰된 것이라는 정황이 밝혀졌다. 두꺼비 모양 청자벼루의 제작 시기는 동반 출수된 청자와 목간 내용을 분석하여 대체적으로 12세기 전반 경으로 추정된다.

대섬에서 출수된 두꺼비 모양 청자벼루는 출토 상황이 정확하고, 제작 시기 및 제작 상황을 추정할 수 있는 목간(木簡) 등의 유물이 함께 발견되어 12세기 고려청자 연구에 중요한 자료로 학술적 가치가 높다. 또한 현재까지 알려진 두꺼비 모양으로 제작된 유일한 청자벼루이기 때문에 시대성과 희소성은 물론 형태와 장식 기법, 제작 기법 등의 조형적인 면에서도 독보적인 가치를 지니고 있다.