남양주 내원암 괘불도 ( )

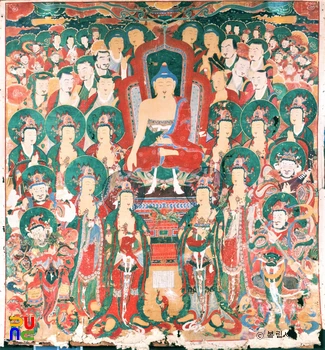

남양주 내원암 괘불도는 경기도 남양주시 내원암에 소장되어 있는 19세기 말 괘불도이다. 비단 바탕에 채색으로 가로 548㎝, 가로 353.5㎝이다. 야외 의식에 거는 불화인 괘불도로 삼각형의 구도에 인물을 배치하면서 화면의 상단에는 본존과 가섭, 아난 존자를 배치하고 하단에 여래형 노사나불을 그렸다. 1885년 11월 6일에 시작하여 15일에 제작을 마치고 점안하였다는 기록이 남아 있다. 만파 정탁, 동호 진철 등 19세기 경기도 지역을 중심으로 활동한 12명의 화승이 제작에 참여하였다. 2004년 경기도 유형문화유산으로 지정되었다.

2004년 경기도 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정되었다. 비단 바탕에 채색. 세로 548㎝, 가로 353.5㎝. 내원암은 별내면 청학리 수락산에 위치한 사찰로 남양주 봉선사의 말사이다. 화기에는 괘불을 조성하는데 소요된 일시가 기입되었는데, 즉 1885년 11월 6일에 시작하여 15일에 제작을 마치고 점안(點眼)하였음을 알 수 있다.

19세기 서울 · 경기 지역에서는 석가삼존도의 구성을 취하면서 그 하단에 관음보살을 도해한 도상이 괘불도의 주제로 채용되었다. 내원암 괘불도 역시 이러한 구성을 바탕으로 하면서 본존을 석가모니불이 아닌 여래형 노사나불(盧舍那佛)로 그렸다는 점이 특징이다. 금색의 광배를 배경으로 도해된 본존은 두 손을 가슴 앞으로 들어 올려 설법인(說法印)을 취했으며 가섭과 아난존자는 그 하단에 시립하였다.

야외 의식에 거는 불화인 괘불도의 특성상 인물은 앉아 있는 모습보다 서있는 형식이 선호되었다. 따라서 화면 하단에는 여유 공간이 남게 되는데, 내원암 괘불도는 이 공간에 관음보살(觀音菩薩)을 도해하였다. 녹색 두광과 오색 신광을 지닌 관음보살은 연꽃대좌에 결가부좌하였고 보관(寶冠)에서부터 늘어뜨린 흰 두건은 어깨를 감싸며 흘러내린다. 오른손과 왼손은 포개어 무릎 위에 올려놓고 정병(淨甁)을 받쳐 들고 있다.

전체적으로 삼각형의 구도 속에 인물을 배치했으며 상단의 여백에는 군청, 적색, 녹색, 백색을 사용하여 오색 채운(彩雲)을 그렸다. 인물은 비교적 괴체감있게 표현되었는데, 안면과 육신부, 신광의 금박 안료 역시 이러한 효과를 가중시킨다. 이에 비해 상단에 묘사된 채운의 규칙적인 배치와 인물의 복식을 장엄하는 다양한 문양 패턴은 화면의 장식성을 높이는 요소이다.

한편 화면의 상단에는 본존과 가섭, 아난 존자를 배치하고 하단에 관음보살을 도해한 형식은 19세기 후반부터 20세기 초에 이르기까지 서울 · 경기 지역의 사찰에서 제작되었다. 이처럼 구성 형식은 공유되었지만 도해된 주존의 도상과 존명은 달라지는 특징을 보인다.

이러한 도상은 서울 삼각산 개운사 괘불도에서부터 확인된다. 개운사 괘불도는 1879년 경선 응석(慶船 應釋), 만파 돈조(萬波 頓照), 덕해 도의(德海 道儀), 대허 체훈(大虛 體訓) 등이 조성한 불화이다. 본존은 석가모니불로, 오른손으로 흰 연꽃을 들고 왼손으로 연꽃 줄기를 받쳐 들고 있다. 또한 화면 하단에는 연꽃 대좌 위에 결가부좌한 관음보살과 사천왕(四天王)을 2구씩 대칭되게 배치하였다.

개운사 괘불도가 세로 730㎝, 가로 366㎝의 비교적 큰 화면이었다면, 내원암 괘불도의 경우 폭은 유사하나 세로가 580㎝로 훨씬 작다. 따라서 화폭의 규모에 맞게 연꽃 줄기에서 솟아난 관음보살의 대좌와 사천왕 도상은 생략되었다. 도상을 생략하고 단순화하면서 생겨난 하단의 공간은 관음보살을 비중 있게 표현하는데 할애되었다. 금박으로 채색된 본존의 신광(身光)과 설법인을 취한 수인의 표현, 관음보살의 오색 신광은 이러한 효과를 더욱 극대화한다.

1879년 개운사 괘불도의 도상은 19세기 말 서울 · 경기 지역의 괘불도 조성에 큰 영향을 미쳤다. 1885년 내원암 괘불도는 기존에 존재하던 괘불도의 밑그림의 구도를 공유하면서 화폭에 맞춰 도상을 생략하고 관음보살도의 표현에 비중을 두었다. 특히 주존은 통상적으로 표현되는 연꽃을 든 석가모니불 대신 설법인의 노사나불로 배치한 점이 특징이다. 조선 후기 삼신불(三身佛)에 대한 이해에서 법신(法身), 보신(報身), 화신(化身)은 별개의 존재가 아니었으며 석가모니불은 보신이자 법신과 동일한 존재로 인식되었던 점과 연관시켜 이해할 수 있다.

불화 조성에는 만파 정탁(萬波 定濯), 동호 진철(東昊 震徹), 학허 석운(鶴虛 石雲), 석암 두열(石庵 斗烈), 인형(仁亨), 현조(玄照), 종현(宗現), 묘흡(竗洽), 혜조(慧照), 운제(運齊) 등 총 12명의 화승이 참여하였다. 만파 정탁은 19세기 경기도 지역을 중심으로 활동한 화승으로, 1876년 하은 위상이 주도한 문경 대승사, 도리사 불사에 화승으로 참여했으며 1877년 경기 파주 보광사 십육나한도, 1878년 강화 정수사 아미타불회도 조성에도 참여하였다. 동호 진철 역시 19세기 후반부터 20세기 전반기에 활약한 화승으로, 경선 응석, 기형, 만파 정익, 영명 천기 등과 함께 작업하였다. 그는 수화승으로 경선 응석이 제작한 1883년 남양주 흥국사 신중도, 1886년 서울 봉은사 북극락전 칠성도 등의 보조화승으로 참여한 이력이 있다. 또한 수화승이 된 이후에는 1892년 경상북도 의성 고운사 칠성도를 필두로 합천 해인사, 양산 통도사, 영천 은해사, 대구 동화사 등 영남 지역의 불화 제작 기록을 확인할 수 있다.