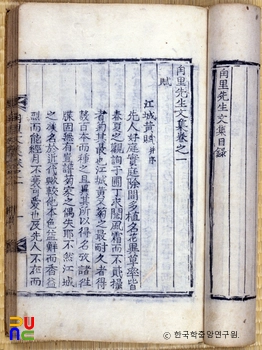

남촌문집 ()

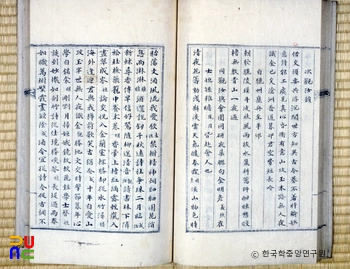

7권 3책. 목활자본. 1921년 저자의 5대손 필린(必璘) 등에 의해 편집, 간행되었다. 서문과 발문이 없다. 영남대학교 도서관·연세대학교 도서관·동아대학교 도서관 등에 있다.

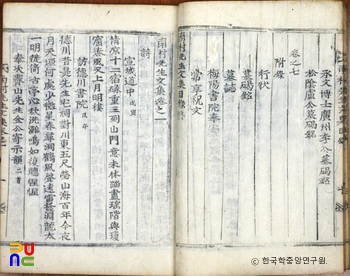

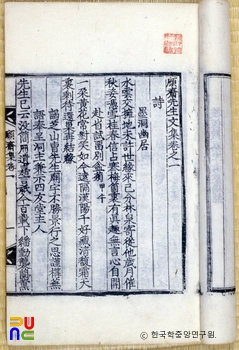

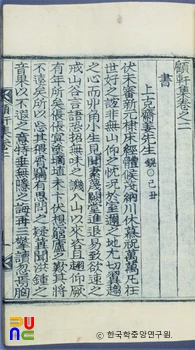

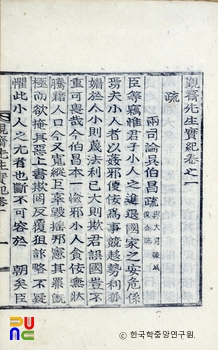

권1에 시 14수, 서(書) 37편, 권2에 서(書) 12편, 잡저 4편, 서(序) 2편, 기 3편, 발 8편, 권3·4에 축문 10편, 뇌(誄) 5편, 상량문 3편, 묘지 1편, 권5에 행장 7편, 권6에 묘갈명 9편, 권7은 부록으로 행장·묘갈명·묘지 각 1편, 서원봉안문 및 상향축문 등의 순으로 구성되어 있다.

잡저의 「면종신방(綿種新方)」은 효험이 기이한 민간요법을 소개한 것이다. 대표적인 처방으로 그는 목화씨 한 움큼을 볶아 술 한 주발에 타서 달인 다음 이를 복용하면 감기는 물론 웬만한 열병에도 직효가 있음을 소개하고 있다. 이 처방은 기축년에 안동 하회마을 유성룡(柳成龍) 구택에 불이 났을 때 숱한 문적들이 소실 당한 중에 우연히 얻은 유성룡의 친필 고지(故紙)에 쓰여 있던 비방으로, 마침 이무렵 안동 인근에 역병이 크게 번졌는데 이 방법을 써서 큰 덕을 보았다는 사실까지 자세하게 적어놓은 것이다.

기 중에서 「매남환택기(梅南還宅記)」는 자신이 한때 처분하였던 옛집과 전답을 일가들이 서로 주선해 마침내 옛 종가집을 되찾게 되었던 그간의 사정과 함께 일가들이 베푼 후의와 족친 간의 화목 등 아름다운 사연을 적은 것이다.

「서무흘서각초록후(書武屹書閣抄錄後)」는 그가 80세의 고령이던 1777년(정조 1) 수도산(修道山) 아래 정구(鄭逑)의 장서를 모아둔 무흘정사의 장서각에 머물면서 정구의 여러 수택서(手澤書) 중 아름답고 긴요한 대목들을 뽑아 『무흘서각초록』 2권을 만들었던 전후 사실과 함께 정구의 알려지지 않았던 행적을 비롯해 무흘정사의 연혁까지 살필 수 있게 한 글이다.