운주산 비암사 ( )

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

내용 요약

비암사는 백제 말 통일신라 초 창건된 사찰이다. 백제 유민들이 조성한 불비상이 전한다. 계유(673)명아미타삼존불비상은 백제 유민 달솔 신차가 조성에 참여하였다. 조선왕조실록 숙종실록에도 비암사(飛庵寺)가 등장한다.

정의

백제 말 통일신라 초 창건된 사찰.

건립 경위

형태와 특징

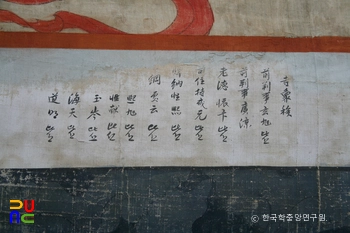

비암사에서는 불비상처럼 생긴 계유명 전씨 아미타불 주2, 기축명 아미타불 주3이 발견되었고 현재 청주박물관에 보관되어 있다. 계유명 전씨 아미타불 비상은 비암사 3층 석탑 위에서 발견되있다고 한다. 이 불비상을 만든 사람은 백제 관등의 달솔 신차와 승려 혜명법사 등이라 전한다. 국왕 대신과 칠세부모들의 주4들을 위해 조성하였다고 하는데, 이때 국왕은 백제의 의자왕 또는 신라의 왕이라는 견해가 있다.

비암사에는 극락보전, 대웅보전, 명부전, 산신각 등의 전각이 있다. 중요 유물로 보물 전의 비암사 극락보전(全義 碑巖寺 極樂寶殿), 세종특별자치시 유형문화재로 전의 비암사 삼층석탑(全義 碑岩寺 三層石塔), 전의 비암사 영산회 괘불탱화(全義 碑岩寺 靈山會 掛佛幀畫), 전의 비암사 소조 아미타여래 좌상(全義 碑岩寺 塑造 阿彌陀如來 坐像) 등이 있다.

의의 및 평가

달솔 신차 등 백제 유민들이 모여 주5를 도모했던 절이다.

참고문헌

원전

『조선왕조실록』

단행본

권인한·김경호·윤선태, 『한국고대문자자료연구-백제(하): 주제별』 (주류성, 2016)

논문

강진원, 「계유명 아미타삼존사면석상 명문검토」(『목간과문자』 12, 2014)

조경철, 「백제 유민의 숨결, 계유명 아미타삼존불비상」(『고대로부터의통신』, 푸른역사, 2003)

주석

관련 미디어

(7)

집필자