태화산 마곡사 ( )

충청남도 공주시 태화산(泰華山)에 있는 1000년 주1이며 현재 대한불교조계종 제6교구의 본사이다. 절의 창건주와 시기, 마곡사라는 사찰 명칭의 유래에 대해서는 몇 가지 설이 있다.

먼저 640년(선덕여왕 9) 당나라에서 귀국한 고승 자장(慈藏)이 선덕여왕이 하사한 전(田) 주2로 절을 짓기 위한 터를 물색하다가 통도사(通度寺) · 월정사(月精寺)와 함께 이 절을 창건했다는 설이 전한다. 이때 주3을 할 때 법문을 듣기 위해 찾아온 사람들이 ‘삼대[麻]와 같이 무성했다’고 하여 ‘마(麻)’자를 넣어 마곡사라 했다고 한다. 하지만 삼국시대의 백제 땅에 신라의 고승 자장이 와서 절을 건립했다고 보기는 어렵다. 다음으로 통일신라시대인 9세기에 무염(無染)이 당에서 돌아와 절을 지을 때 중국의 스승인 마곡 보철(麻谷普徹)의 이름을 따서 마곡사라 했다는 기록이 있다. 무염은 공주 성주사(聖住寺)를 근거지로 하여 뒤에 주4이 되는 주5을 열어 활동하고 교화했다. 한편 절이 들어서기 전에 마씨(麻氏) 성을 가진 사람들이 살았기 때문에 마곡사라 했다는 설도 있다.

나말여초의 혼란기를 거치면서 고려 전기에 200년 가까이 황폐화되어 도적 떼의 소굴로 이용되던 것을 12세기 후반에 보조 지눌(普照知訥)이 제자 수우(守愚)와 함께 주6 전한다. 보조 지눌이 처음 절을 중창하려고 할 때 도적들에게 물러가라고 했지만 도적들이 오히려 해치려 하자 공중으로 몸을 날려 신이한 술수로 많은 호랑이들을 만들어 도적들에게 달려들게 했더니 도적들이 혼비백산하여 달아나거나 착한 사람이 되겠다고 맹세했다는 전설이 전해진다. 이에 지눌은 중창불사를 하여 주7을 이루었는데, 임진왜란 때 전각의 대부분이 불타 버렸다고 한다. 그 뒤 1651년(효종 2)에 각순(覺淳)이 대웅보전과 영산전 · 대적광전 등을 주8 기록이 전한다.

2층의 대웅 주9은 조선 중기의 사원 건축 양식을 이해하는 데 중요한 건물이다. 기둥을 안으며 한바퀴 돌면 6년을 더 산다는 이야기가 회자된다. 현판은 김생(金生)의 글씨라고 하지만 확실하지 않다. 영산전의 현판은 세조가 김시습(金時習)을 만나기 위해 이곳에 왔다가 만나지 못한 채 돌아가면서 남긴 필적이 전해진 것이다.

구한말주10에는 동학 농민 주11과 의병 부대에 가담했던 김구(金九)가 마곡사에 머문 인연이 있다. 명성황후 주12에 가담한 일본인 장교 스치다 조스케(土田壞亮)를 황해도 안악군 치하포 나루에서 죽인 김구는 인천 형무소에서 옥살이를 하다가 탈옥하여 1898년 마곡사에 와서 머리를 깎고 주13을 원종(圓宗)이라 했다. 마곡사에 오래 있지는 않았고 1899년 봄에 금강산으로 떠났는데, 해방 후 1946년에 다시 들려 대광보전 기둥의 주련에 새겨진 “돌아와 세상을 보니 꿈속 일과 같구나.”라는 문구를 보고 감개무량하여 심은 향나무가 지금도 남아있다. 마곡사는 일제강점기 31본산(本山)의 하나로서 충청남도 내 100여 사찰을 관장하는 본사였다.

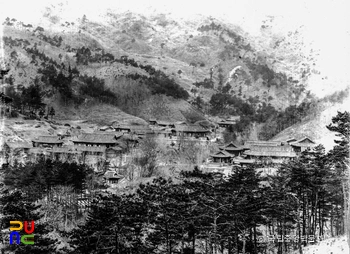

현존하는 전각으로는 극락교(極樂橋)를 넘어 대웅보전(大雄寶殿)과 영산전(靈山殿), 천장의 무늬가 아름다운 대광보전(大光寶殿), 강당으로 사용하는 흥성루(興聖樓), 해탈문(解脫門), 천왕문(天王門), 16나한상과 2구의 신장을 모신 응진전(應眞殿), 명부전(冥府殿)이 있으며, 응진전 맞은편에는 주14인 심검당(尋劍堂)이 ㄷ자형으로 자리잡고 있다. 또 영산전 옆에는 벽안당(碧眼堂)과 매화당(梅花堂) 등이 있고, 그 밖에도 염화당(拈花堂) · 연화당(蓮華堂) · 매화당(梅花堂) 등 요사채가 즐비하다. 마곡사에는 오층석탑과 주15, 석가모니불 괘불탱 등 다양한 유형의 문화유산이 있다.

이 중 오층석탑은 풍마동다보탑(風磨洞多寶塔)이라고도 하는데, 형태상 주16 탑의 영향을 받았다. 임진왜란 때 탑이 무너져서 안에 든 보물이 도난당했으나, 1972년에 수리할 때 동제 은입사 향로와 문고리가 발견되었다. 절의 부속 암자로는 심정암(深淨庵) · 부용암(芙蓉庵) · 북가섭암(北迦葉庵) · 토굴암(土窟庵) · 백련암(白蓮庵) · 영은암(靈隱庵) · 대원암(大願庵) · 은적암(隱寂庵) 등이 있다.

한편 대광보전 마루에는 나무껍질로 만든 30평 정도의 주17가 있는데, 다음과 같은 설화가 전한다. 조선 후기에 한 앉은뱅이가 이 절을 찾아와서 부처님께 주18를 드렸다. 그는 장애를 고치기 위해 백일기도하는 동안 틈틈이 삿자리를 짰다. 이 삿자리는 참나무를 한 끝에서 잇고 또 이어 한 줄로 완성한 것인데, 그는 자리를 짜면서 법당에 봉안된 비로자나불에게 자신의 다리를 낫게 해줄 것을 기도했다. 100일 뒤 작업을 다 끝내고 밖으로 나가는데 자신도 모르게 일어서서 법당 문을 걸어나갔다.

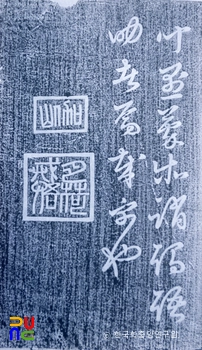

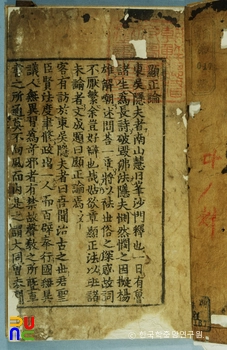

마곡사는 ‘춘마곡 추갑사(春麻谷秋甲寺)’라는 말이 전해질 정도로 봄의 경치가 매우 빼어나다. 2018년 6월에 마곡사를 비롯한 한국의 7개 주19가 “산사, 한국의 산지 승원(Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea)”이라는 명칭으로 유네스코 세계 주20에 등재되었다. 중요 문화유산으로는 『감지은니 묘법연화경』 권1과 『감지금니 묘법연화경』 권6이 1963년에 보물이 되었고, 1984년 보물로 지정된 대웅보전과 영산전, 대광보전, 오층석탑, 그리고 1997년에 보물이 된 석가모니불 괘불탱이 있다. 또 대웅보전 목조 삼세불상, 영산회상도와 영산전 목조 칠불좌상 및 복장 유물, 동제 은입사 향로와 동종, 포교당 범종, 명부전, 응진전, 천왕문, 해탈문, 국사당, 심검당 및 고방과 같은 충청남도 유형문화유산도 다수 보유하고 있다.