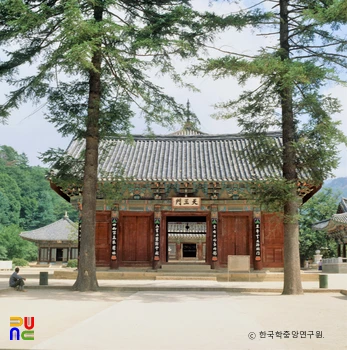

사천왕문 ()

줄여서 천왕문이라고도 한다. 불법을 수호하는 사천왕을 모시는 곳으로, 이 문 안에는 그림 또는 주1 사천왕을 봉안하게 된다.

사천왕은 천상계의 가장 낮은 곳에 위치하는 주2의 동서남북 네 지역을 관장하는 신화적인 존자들로서, 수미산(須彌山)의 중턱 사방을 지키며 주3의 중생들이 불도에 따라 올바르게 살아가고 있는지를 살피고 그들을 올바른 길로 인도하는 천왕들이다. 고대 인도의 신이었던 그들은 불교에 채택되면서부터 부처님의 교화를 받고 불법을 수호하는 호법천왕(護法天王)의 구실을 맡도록 되었던 것이다.

우리나라의 천왕문 내에 있는 사천왕의 지물(持物)은 시대별로 다양하게 나타나며, 여러 불교 경전에 나타나는 인도 전래의 형상과도 차이가 있다. 통일신라시대를 기준으로 살펴보면, 모두 무장형(武將形)으로 칼, 창, 금강저, 탑 등을 들고 있다. 오른손에 탑을 들고 있는 주4을 제외한 주5, 주6, 주7의 경우에 칼, 창, 금강저 등 다양한 지물을 들고 있다. 경주 감은사지 동서 삼층 주8에서 발견된 청동 주9 외면의 사천왕상이나 경주 토함산 주10의 복도 양측에 부조된 사천왕이 대표적인 이른 예이다. 이후 사천왕의 대중화에 영향을 받아 다양한 양식으로 전개되어 갔다.

절에 이러한 천왕상을 봉안한 천왕문을 건립하는 까닭은 절을 외호한다는 뜻도 있지만, 출입하는 사람들로 하여금 이 수호신들에 의해서 도량 내의 모든 악귀가 물러난 청정 도량이라는 신성 관념을 가지게 하려는 데도 뜻이 있다. 또한, 수행 과정상의 상징적인 의미에서 볼 때는 일심(一心)의 일주문을 거쳐 이제 수미산 중턱의 청정한 경지에 이르고 있다는 뜻도 내포하고 있다.

이 천왕문에 이르기 전에 따로 주11을 세우는 경우도 있으나, 보통은 천왕문의 입구 문에 금강역사(金剛力士)의 모습을 그리거나 따로 금강역사상을 봉안하여 금강문의 기능을 대신하기도 하며 때로는 인왕역사(仁王力士)를 봉안하기도 하는데 이들은 주12 수호를 위한 제일 관문의 신이다.