상화와 고월 (와 )

『상화와 고월』은 1951년에 백기만이 편찬한 이상화와 이장희의 합동 유고 시집이다. 내용은 이상화 시집 『새벽의 빛』, 이장희 시집 『금붕어』, 이은상의 서문, 양주동의 추도사, 오상순의 회고록, 그리고 백기만이 두 시인의 행적을 평전 형식으로 기록한 「상화와 고월의 회상」으로 구성되었다. 수록 시들은 식민지 현실에 대한 비통함과 민족적 정서를 노래한 이상화의 시 세계 및 감각적이고 환상적인 언어와 이미지를 보여준 이장희의 시 세계를 잘 보여준다. 『상화와 고월』은 이상화와 이장희의 작품을 모아서 엮은 첫 시집으로 의의가 있다.

백기만은 1917년 대구고등보통학교 재학 중에 이상화, 현기영, 주1과 작문집 『거화(巨火)』를 발행하였다. 1919년 백기만과 이상화는 동료들을 모아 3·1운동을 대구에서 거행하려고 준비하던 중에 발각되어서 백기만은 투옥되고, 이상화는 서울로 피신하였다. 그 후 백기만은 일본으로 유학하여 와세다 대학에서 수학하였다. 1923년 3월 『개벽』에 시를 발표하며 등단하였고 『금성』 동인으로 참여하였다. 대구 지역 출신의 시인 이장희를 『금성』 동인으로 추천하여 함께 활동하였다.

1926년 조선문학통신관에서 대표적인 근대 시인 26명의 작품을 선별하여 『조선시인선집』을 편찬하였다. 1929년 이장희가 세상을 떠난 뒤 대구 조양회관에서 ‘고월 이장희의 유고 전람회 및 추도회’를 열었다. 백기만은 주2 시절과 문단 활동을 함께 했고 세상을 떠날 때까지 교류했던 이상화와 이장희의 작품들을 모아 1951년 대구의 청구출판사에서 시집 『상화와 고월』을 발간하였다.

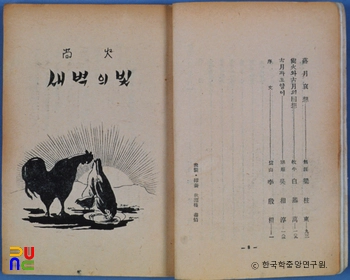

『상화와 고월』은 A5판, 반양장, 전체 207면으로 되어 있다. 시집의 본문은 「서」(이은상), 시집 『새벽의 빛』(상화(尙火) 이상화), 시집 『금붕어』(고월(古月) 이장희), 「낙월애상(落月哀想)」(양주동), 「상화와 고월의 회상」(백기만), 「고월과 고양이」(오상순), 「부기(附記)」(백기만)로 구성되었다. 표지의 삽화는 대구 지역의 화가 추연근이 맡았다. 이상화 시집 『새벽의 빛』은 「빼앗긴 들에도 봄은 오는가」, 「나의 침실로」, 「단조(單調)」, 「반딧불」, 「이중(二重)의 사망」, 「가을의 풍경」, 「이별」, 「쓰러져가는 미술관」, 「서러운 해조(諧調)」, 「역천(逆天)」, 「가장 비통한 기원」, 「말세(末世)의 희탄(欷嘆)」, 「청년」, 「무제」, 「그날이 그립다」, 「금강송가」의 16편을 수록하였다. 이장희 시집 『금붕어』는 「동경(憧憬)」, 「봄은 고양이로다」, 「청천(靑天)의 유방(乳房)」, 「봄철의 바다」, 「여름밤」, 「하일소경(夏日小景)」, 「고양이의 꿈」, 「비오는 날」, 「벌레우는 소리」, 「쓸쓸한 시절」, 「눈은 내리네」의 11편을 수록하였다. 백기만이 쓴 「상화와 고월의 회상」은 두 시인의 가계와 생애, 창작 활동, 작품 경향, 문단 교류 등을 자세하게 기록한 평전 형식의 글이다.

『상화와 고월』은 이상화와 이장희의 작품을 모아서 엮은 첫 시집이다. 다른 시 세계를 가진 두 시인의 대표작을 선별 수록하였다. 이 유고 주3을 통해 식민지 현실에 대한 비통함과 민족의 정서를 열정적으로 노래한 이상화의 시 세계 및 감각적이고 환상적인 언어와 이미지를 표현한 이장희의 시 세계가 분명하게 드러난다. 또한 백기만이 쓴 「상화와 고월의 회상」은 이상화와 이장희의 생애, 작품 활동, 교류 관계를 정리한 자료의 가치가 있다. 『상화와 고월』이 출간된 것을 계기로, 두 시인의 호를 한 글자씩 딴 상고(尙古)예술학원이 대구에 설립되어 약 2년 동안 예술 교육 활동을 하였다.