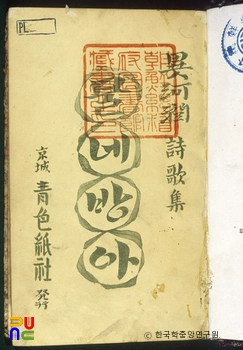

물레방아

『물레방아』는 1939년 청색지사에서 발간한 이하윤의 첫 시집이다. 1926년 등단작 「잃어진 무덤」부터 1930년대 말까지 쓴 109편의 시를 모아 놓았다. 시집의 구성은 ‘물레방아’와 ‘가요시초’로 나누었는데, ‘가요시초’는 당시 음반으로 취입된 작품을 포함하여 노래 지향의 시를 수록하였다. 『물레방아』는 토속적인 풍물과 자연 친화적인 정서, 과거 회귀와 귀향 의식 등 전통적인 성격의 서정시가 중심이다. 시의 형식에서 음악성을 중시하고, 7·5조 율격을 바탕으로 2행시, 4행시와 같이 행과 연 구성의 규칙성을 추구하였다.

이하윤은 호는 연포(蓮圃)이고, 1906년 강원도 이천에서 출생하였다. 경성 제1고등보통학교를 수료하고 1926년 도쿄의 호세이대학[法廷大學] 예과를 거쳐 법문학부 문학과에서 영문학을 전공하였다. 1926년 김진섭, 정인섭 등과 주1를 결성하고 1927년 1월 『해외문학』을 창간하였다. 1929년 귀국 후에는 번역가, 시인, 편집자, 작사가, 비평가 등으로 활동하였다.

이하윤은 1926년 『시대일보』에 투고한 시 「잃어진 무덤」이 실리면서 시인으로서 활동을 시작하였다. 1931년 번역시집 『실향의 화원(失鄕의 花園)』을 시문학사에서 간행하였다. 이 번역시집에는 영국, 아일랜드, 인도, 미국, 프랑스, 벨기에의 근대 시인 63명의 번역 시 110편이 수록되어 있다. 1939년 1월에 등단작부터 그간 쓴 작품을 모아서 첫 창작시집 『물레방아』를 청색지사에서 간행하였다. 1920~30년대에 활동한 국내 시인 42명의 서정시 142편을 선별하여 1939년 3월 『현대서정시선』을 박문서관에서 편찬하였다.

한편, 이하윤은 1935~38년 주2 경성 지점 문예 부장으로 재직하면서 여러 편의 가요를 작사하여 대중가요의 제작과 보급에 힘썼다.

『물레방아』는 B6판, 전체 162면으로 구성되어 있다. 시집의 원제는 『이하윤 시가집 물네방아』이며, 장정은 구본웅이 맡았다. 시집의 구성은 ‘물레방아’와 ‘가요시초(歌謠詩抄)’로 나누었고, ‘물레방아’에 67편, ‘가요시초’에 42편을 수록하였다. 시집의 뒷부분에 이하윤이 쓴 「발(跋)」과 목차가 실려 있다.

『물레방아』는 토속적인 주3를 즐겨 사용하며, 과거 회상과 귀향 의식, 청춘의 비애 등을 표현한 작품이 주조를 이룬다. 「물레방아」, 「추억」 연작, 「이야기 시절」 등이 대표적이다. 표제작 「물레방아」에서 시의 화자는 끝없이 돌아가는 물레방아 바퀴를 보며 옛날의 추억을 떠올리고 눈물을 흘리며 한숨짓는다. 한편, 「샨송 · 드 · 카페」, 「에트란제」 등에 표현된 외래성과 도시 지향성에 주목하는 최근의 연구도 있다. ‘가요시초’는 「섬색시」와 「단장원(斷腸怨)」처럼 당시 음반으로 취입된 작품이 포함되어 있다.

이하윤의 가요시 창작은 유성기 음반을 통한 시의 구술적 재현 방식을 시도한 것으로, 1930년대 문학을 둘러싼 다양한 문화적 구도와 대중 매체의 등장이 시에 미치는 영향을 보여준다.

이하윤은 『시문학』(1930), 『문예월간』(1931), 『문학』(1934)의 동인으로 참여하면서 해외문학파와 순수 서정시 계열을 매개하는 역할을 하였다. 또한, 서구의 근대 문학을 수용하고 소개하는 번역자로서, 민족의 전통과 조화를 모색하였다.

시집 『물레방아』는 토속적인 풍물과 자연 친화적인 정서, 과거 회귀와 귀향 의식 등 전통적인 성격의 서정시가 중심이다. 시의 형식에서 음악성을 중시하고, 7·5조 율격을 바탕으로 2행시, 4행시와 같이 행과 연 구성의 규칙성을 추구하였다. ‘가요시초’는 시에서 노래로 전이 가능성, 즉 문자 텍스트의 한계를 벗어나 대중적 주4 형식의 가능성을 시도한 의의가 있다.

한편, 이하윤이 번역한 시의 근대적 특성에 비교하여 『물레방아』의 창작시들이 회고적 주5인 주6 감상에 머물렀다는 비판도 있다.