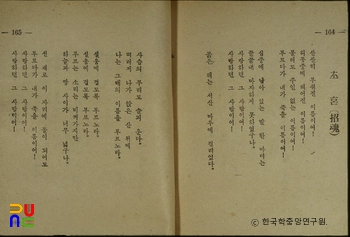

초혼 ()

「초혼」은 1925년 김소월의 시집 『진달래꽃』에 처음 발표된 시이다. 시집 『진달래꽃』은 매문사에서 발간되었다. 3음보의 민요조 형식을 기반으로 반복법과 영탄법을 사용하여 이별의 정서를 표현한다. ‘사랑하는 사람의 이름을 반복해서 부르는 행위’는 전통적인 장례 절차 초혼(招魂) 의식과 관련되어 있다. 또한, 이별한 사람을 기다리다가 죽어서 돌이 되었다는 망부석 설화를 통해 죽음조차 뛰어넘는 애절한 사랑을 표현한다. 「초혼」은 전통적 형식과 풍속을 사용하여 이별의 아픔을 고조시키고, 민족의 보편적인 정서로 승화시킨 작품이다.

「초혼」은 5연 20행의 자유시이며, 3음보의 전통적 민요조 형식이다.

「초혼」은 반복법과 영탄법을 사용하여 이별의 정서를 고조시킨다. 1연은 사랑하는 대상을 향하여 “산산이 부서진 이름이여! / 허공중에 헤어진 이름이여! / 불러도 주인 없는 이름이여! / 부르다가 내가 죽을 이름이여!”를 반복하여 부른다. 2연은 “사랑하던 그 사람이여!”를, 4연은 “설움에 겹도록 부르노라”를, 5연은 “사랑하던 그 사람이여!”를 두 번씩 반복하고 있다. 반복되는 리듬은 이별의 정서를 극적으로 표현하며, 감정의 도약과 절정을 이끈다. 2연과 5연에서 반복되는 “사랑하던 그 사람이여!”는 3음보의 기본 리듬에 변형을 준 구절로, 운율의 정지에 따른 의미의 강조 효과가 나타난다. 또한, 전체 시에서 느낌표를 아홉 번 사용하고 ‘-구나, -노라’ 같은 영탄의 서술어를 반복하여 감정의 분출을 돕는다.

「초혼」의 핵심은 ‘사랑하는 사람의 이름을 반복해서 부르는 행위’이다. 시의 제목 ‘초혼’은 전통적인 장례 의식의 한 절차인 주2 또는 주3 의식과 관련되어 있다. 고복은 상(喪)을 당했을 때 사자(死者)가 생전에 입던 옷을 들고 마당이나 지붕 위에 올라가서 죽은 이의 이름을 세 번 부르는 의식이다. ‘초혼’은 죽은 이의 이름을 부르면서 혼이 돌아오기를 기원한다는 뜻이다. 시 「초혼」에서 사랑하는 사람과 시의 화자는 “떨어져 나간 앉은 산 위”, “하늘과 땅 사이”만큼 떨어져 있다. 시의 화자는 사랑하는 사람의 이름을 반복해서 부르는 행위를 통해, 둘 사이에 놓인 이승과 저승의 거리를 극복하고자 한다. 시의 화자가 보여주는 간절한 호명 행위와 극복 의지는, 전통적인 초혼 의식을 배경으로 개인적인 이별의 슬픔에서 민족 정서의 차원으로 확장된다.

「초혼」 5연의 “선 채로 이 자리에 돌이 되어도 / 부르다가 내가 죽을 이름이여!”는 망부석 설화와 연관되어 있다. 망부석 설화는 절개 굳은 아내가 외지에 나간 남편을 고개나 산마루에서 기다리다가 만나지 못하고 죽어서 돌이 되었다는 이야기다. 『삼국사기 열전』에는 신라시대 박제상의 아내가 치술령에서 죽어 주4이 되었다고 전하며, 비슷한 내용의 망부석 설화가 여러 곳에서 발견된다. 「초혼」은 전통적인 망부석 설화에 근거하여 죽음을 뛰어넘는 애절한 사랑을 표현하고 있다. 한편, 「초혼」의 미학을 주5의 정신분석 이론과 연결하여 ‘애도 불가능성으로서 진정한 애도’라고 규정하며, 죽은 자를 부르고 있는 고통스러운 현재야말로 사랑하는 이와 재회하는 황홀한 시간으로 설명하기도 한다.

김소월의 「초혼」은 민요조 형식을 바탕으로 전통적 장례 절차인 초혼 의식과 망부석 설화를 연결한 작품이다. 이 시는 죽음을 뛰어넘는 애절한 사랑을 표현하며, 사랑하는 '님'과 이별의 아픔을 민족의 보편적인 정서로 승화시키고 있다.