이별 ()

이별은 서로 헤어짐을 이르는 말이다. 이별이 발생하는 외부적 요인으로는 천재지변, 전쟁, 종교적 출가, 죽음 등이 있다. 전쟁과 이산을 겪으면서 우리 민족의 보편적인 경험으로 자리잡았다. 예술 작품의 소재로서도 중요한 의미를 지닌다. 김소월과 한용운을 출발점으로 하는 20세기 한국의 시나 민요, 대중가요 등의 주요 소재가 되었다. 현대 한국인이 경험한 이별의 원형적인 양상은 고향을 떠나왔다든지, 부모님의 임종을 지키지 못하였다는 것, 6·25전쟁 중에 사별이나 생이별 한 채 수십 년의 세월을 넘겼다고 하는 것이다.

깊이 정들었던 짐승이나 고향산천 같은 자연과의 헤어짐도 이별의 범위에 들어간다고 할 수 있으나, 이별이 문제되는 것은 어디까지나 사람들끼리의 헤어짐에서이다. 흔히 주1이라 하여 살아 있는 사람끼리 헤어지게 되는 생이별과, 한쪽은 죽고 한쪽만 살아남아 죽은 사람을 그리워하게 되는 사별(死別)로 구분하기도 한다.

사람의 힘으로써는 어찌할 수 없는 것이 죽음이므로 사별이 생이별에 비하여 빨리 체념할 수 있는 것이라면, 생이별은 헤어지지 않을 수도 있었으리라는 미련 때문에 사별의 애통을 능가하는 길고 긴 정한(情恨)을 뒤에 남긴다. 그래서 보통 이별이라 하면 사랑하는 사람들이 함께 살아갈 수 없는 상황에 처하여 눈물을 머금고 서로 헤어지게 되는 생이별을 가리킨다.

‘이별’을 뜻하는 다른 말로는 그 한자를 뒤바꾼 별리(別離)가 있으나, 그것은 ‘이별’이 함축하고 있는 정감(情感)을 제대로 드러내지 못한다. 또, ‘전별(餞別)’ · ‘전송(餞送)’ · ‘송별(送別)’ · ‘몌별(袂別)’ 같은 낱말이 있으나, 이것들은 이별하는 사실보다 이별하기 위하여 잔치를 베푼다거나 남아 있는 사람이 떠나는 사람을 떠나보낸다는 측면이 더 강하다. ‘배웅’이라는 낱말도 있는데, 이것 역시 ‘헤어짐’보다는 ‘보냄’의 뜻이 더 강하다고 할 수 있다.

‘이별’에 맞설 만한 다른 낱말로는 ‘헤어짐’을 꼽을 수 있지만, ‘이별’만큼 널리 사용되는 안정된 낱말이라고는 할 수 없다. ‘이별’이라는 낱말이 풍기는 정서적 의미는 한국사람에게 있어서 참으로 각별한데 그것을 정(情)과 한(恨)의 관계를 통해 밝혀볼 수 있다.

한국사람의 정서(情緖)에서 가장 두드러진 것은 ‘정’과 ‘한’이다. ‘정’은 한자어 정(情)에서 비롯된 말로, 단순한 사랑이 아니고 미움과 노여움이 공존하는 사랑이다. 흔히 “미운 정 고운 정 다 들었다.”는 말을 하는데, 여기에서 ‘미운 정’이라는 모순 감정의 표현은 ‘정’이 증오(憎惡)까지도 수용하고 또 초월하는 사랑임을 나타낸다. 그리고 ‘한’도 한자어 한(恨)에서 나온 말임에는 틀림없다.

그러나 이것도 단순히 억울하고 서글프기만 한 것이 아니라 무언가 가볍게 저버릴 수 없는 애달픈 소망을 간직한 뉘우침이다. 이처럼 한국사람은 사랑과 미움이 공존하는 ‘정’에 의하여 끈끈한 유대관계를 형성하며 살아가고 있다. 그러다가 어떤 사정으로 이별하게 되면 지나간 세월 못다 이룬 ‘정’이 헤어진 사람들의 가슴에 한으로 남아 앙금처럼 가라앉는다.

그러므로 이별은 ‘정’과 ‘한’이 갈라지는 분기점에서 일어나는 현상이라 할 수 있다. 과거의 ‘정’이 미래의 ‘한’으로 바뀌는 자리에서 사랑하는 사람들이 새 삶의 터전을 찾기 위하여 서로 분리되는 현상이다. 이러한 이별의 분기점을 거치고 나면, 만남 속의 온갖 잘잘못과 옳고 그름을 복합적이고 포용적인 사랑의 개념으로 용해해왔던 과거의 ‘정’이 뉘우침과 억울함이나 애달픔과 그리움 등으로 얽혀진 ‘한’으로 탈바꿈한다. 그러므로 이별은 한국사람이 지닌 ‘정한’의 정서를 만들어내고 존속시키는 온상이라 할 수 있다.

이별은 여러 가지 원인에 의하여 발생한다. 무엇 때문에 이별하는 것이지 스스로 이별하는 것은 아니다. 그러면 이별을 유도하는 외부적 요인에는 어떤 것이 있는가. 첫째는 천재지변이다.

우리 조상들은 여러 해 가뭄이 들거나 홍수가 나서 농사를 지을 수 없게 되었을 때, 정든 땅을 등지고 새로운 터전을 향해 길을 떠났다. 이때에 가족단위의 이주가 가능하면 이별이 문제되지 않으나, 늙은 어버이는 고향에 남고 젊은 자식들이 고향을 등질 때에는 비극적인 이별이 발생하였을 것이다.

이러한 이별은 정착농경사회(定着農耕社會)이기 때문에 야기되었다고 하겠다. 어디에서건 뿌리를 내리고 여러 대에 걸쳐 터잡고 살고자 하는 사람들이기 때문에 제 고장과 정든 사람을 떠나 헤어진다는 일이 죽음만큼이나 심각한 문제가 되었을 것이다. 그러나 당대의 사람들은 그 새로운 터전이 과거에 살아온 삶의 연속이 아니라 새로운 삶의 시작이 될 수 있다는 사실을 미처 깨닫지 못했던 것이다.

이별을 불러오는 두 번째 원인은 전쟁이나 난리 같은 정치적 · 군사적 대사건이다. 나라와 나라의 분쟁이 전쟁이라면 한 나라 안에서 정권다툼으로 일어나는 분쟁은 난리라 할 수 있는데, 한국사의 흐름에서 이러한 전쟁과 난리는 규모의 크고 작음은 있겠지만 거의 매 세기 매 세대에 걸쳐 일어났다. 쉽게 말하면 한국사람으로 태어나서 60년 정도 한평생을 산 사람으로 전쟁이나 난리를 경험하지 않은 사람은 없다고 하여도 좋을 것이다.

난리통 속에 태어나서 전쟁에 시달리며 성장하고 또 새로운 난리에 휘말려 그리운 사람과 쓰라린 이별을 경험하고 죽는 것이 한국사람의 일생이라 해도 과언이 아니다. 전쟁과 난리는 반드시 주4 · 주2 · 주3와 같은 강제 동원이나 강제 별거를 동반한다. 이러한 강제 동원이나 별거는 가족 사이의 이별이나 애인 사이의 이별을 필연적으로 낳는다.

현대의 징병제도는 복무기간이 길어야 3년 정도이고, 또 그 기간 중에도 휴가나 외출 등으로 가족과의 별거가 고작 반년을 넘기지 않아 자주 만나는 것이 가능하다. 그러나 시대를 거슬러 올라갈수록 징병이나 부역에 의한 동원은 그 기간이 길 뿐 아니라 재회의 기약이 없으므로, 징병으로 인한 옛날의 이별은 문자 그대로 창자가 끊어지는 아픔이었다.

이별을 초래하는 세 번째 원인으로 가정이나 개인 사정에 말미암은 몇 가지 경우를 생각할 수 있다. 부부간에 금실이 좋아도 자식이 없어 이혼 당하거나 이혼하는 경우도 있겠고, 시부모의 눈밖에 나서 며느리가 내쫓김을 당하여 부부가 생이별을 하는 일도 있으며, 부부 중의 한쪽이 중병이 들어 별거해야 하기 때문에 이별하는 경우도 있고, 사랑하기는 하지만 성격 차이로 인하여 부득이 헤어지게 되는 경우도 있다.

또, 종교적인 이유로도 이별이 생긴다. 수도자의 길을 걷기 위하여 출가하는 경우이다. 비구승(比丘僧)이나 비구니(比丘尼)의 길을 택한 사람들, 그리고 신부(神父)나 수사(修士)나 수녀(修女)의 길을 걷는 사람들은 자기 자신은 물론 부모형제나 애인에게 말할 수 없는 상실감과 이별의 슬픔을 체험하게 한 사람들이다.

이런 사람에게 있어 이별은 종교적 목적과 자의적 결단에 의한 것이겠지만, 그들과 이별해야 하는 가족이나 애인에게 있어서는 이별이 불가항력적인 힘에 의하여 눈물을 머금고 강요당하는 것이 아닐 수 없다.

네 번째로 이별을 지배하는 원인은 인간이 전혀 손댈 수 없는 영역, 곧 죽음이다. 죽음은 사별이라 하여 일반적인 이별과는 구분되는 것이 보통이지만 사랑하는 사람들과의 헤어짐이라는 차원으로 볼 때 죽음 역시 이별의 항목에서 빼놓을 수 없다.

이별의 양상은 시대에 따라 조금씩 성격을 달리한다. 한국의 역사를 고난극복의 차원에서 이해하려는 시각에서 보면 시대마다 견디기 어려운 고난이 따랐고, 또 그때마다 우리 민족은 이별의 슬픔을 맛보았다. 이러한 민족의 역사를 미래까지도 투시(透視)하는 거대한 안목에서 본다면 크게 세 개의 기간으로 구분할 수 있다.

첫째 시기는 우리 한민족이 북쪽 어딘가 그곳으로부터 만주 남단과 한반도 전역으로 유입개척(流入開拓)하던 상고시대이고, 둘째 시기는 단일민족이면서도 몇 개의 부족국가로 갈라져 살다가 통일된 하나의 국가체제 아래 단합하여 살던 통일신라 이후 조선 말기 까지에 이르는 안정정착의 중세시대이고, 마지막 셋째 시기는 한반도를 우리 민족의 영원한 삶의 기본터전으로 삼되, 그러한 토지정착의 관념을 벗어나서 세계 각처에 인연이 닿아, 우리가 살 수 있는 곳이면 어디나 우리 땅이라고 생각하면서 삶의 터전을 넓히기 시작한 유출개척(流出開拓)의 현대이다.

유입개척 시대는 대략 7세기 중엽 통일신라가 형성된 때까지로 생각할 수 있는데, 이 시기에서 볼 수 있는 이별의 모습은 그 다음 시기인 안정정착의 시대에서 볼 수 있는 애상과 정한 일변도의 설움만은 아니었다. 물론, 감정적 동물로서 인간의 보편적 정서는 언제 어디에서나 이별을 설움과 안타까움으로 받아들인다. 그러나 새로운 삶을 개척해야 하는 절박한 현실에서 섬세한 정감은 한 걸음 뒤로 물러서지 않을 수 없었다.

고구려 시조 고주몽(高朱蒙)이 동부여의 금와왕(金蛙王)을 피하여 졸본부여에 자리를 잡을 때, 그 어머니 유화(柳花)와의 이별이 창자를 끊는 슬픔이었겠지만, 역사책에는 고주몽이 어떻게 안전하게 금와왕의 일곱 형제들로부터 환난을 피하여 새 삶의 터전을 잡는가에 더 큰 의미를 두고 있다.

다시 고주몽의 아들 유리(瑠璃)가 부러진 칼토막을 찾아들고 아버지 주몽을 찾아가는 이야기는 이미 그 재회의 기쁨을 맛보기 이전에 개척 일념으로 집을 떠나야 하였던 이별의 슬픔이 전제되어 있음에도 불구하고, 다시 만나는 기쁨에 초점을 맞추고 있다. 이 시기의 이별에서 특별히 서정적 감상을 자아내는 노래로 「황조가(黃鳥歌)」가 전한다. “펄펄 나는 꾀꼬리는/암수 한쌍 즐거운데/외로운 이 내 몸은/뉘와 함께 돌아갈까(翩翩黃鳥 雌雄相依 念我之獨 誰其與歸).”

유리왕 3년 겨울에 왕비 송씨가 죽자 새로 두 여자를 후실로 맞았는데, 하나는 화희(禾姬)라는 골천 사람의 딸이고, 다른 하나는 치희(雉姬)라는 한(漢)나라 사람의 딸이었다. 두 여자가 임금의 사랑을 다투어 사이가 좋지 못한 중에 임금이 기산(箕山)으로 사냥을 나가 이레 동안 집을 비운 적이 있었다. 이때, 그 두 여인이 서로 싸우게 되었고 급기야 화희는 치희에게 한나라 계집의 주제에 왜 그리 무례하냐고 나무라며 창피를 주었다.

이에 그 부끄러움을 이기지 못한 치희가 자기 종족이 사는 곳으로 피하여 도망쳤다. 유리왕이 돌아와 이 소식을 듣고 말을 달려 치희를 찾아갔으나 치희는 끝내 돌아오지 않았기 때문에 왕은 슬픈 마음을 달래기 위하여 「황조가」를 지었다 한다. 이 이야기에서 우리는 사랑하는 남녀의 이별이 얼마나 애틋한 설움을 만드는 것인가를 느끼게 된다.

한편, 이 노래는 우리 민족이 주위의 다른 종족들을 내치면서 점차로 단일한 민족으로 혈통을 순수화했다는 사실을 말해준다. 이 무렵부터 통일신라가 수립되는 7세기 중엽까지 우리 민족의 역사는 이민족을 몰아내는 길고 긴 투쟁의 이야기로 점철된다. 그 대부분은 반도의 북쪽과 만주 남쪽의 상당부분을 차지하고 있던 고구려가 서북방에 자리잡은 한(漢)민족을 내치는 것이었다.

그 과정에서 4세기 초에 진(晋)의 주5을 물리쳐 8,000명을 사로잡은 적도 있었고, 주6을 쳐서 2,000명을 사로잡은 적도 있었다. 그러나 백제의 분서왕은 낙랑의 자객에게 피살되었고(304), 고구려의 고국원왕 때에는 연(燕)나라에서 쳐들어와 그전 임금 미천왕의 시신을 무덤에서 파내어 가는 비운을 맛보기도 하였다(342).

또한, 북방의 말갈족(靺鞨族)은 고구려와 합세하여 신라를 공략하고(481), 백제를 쳤으며(507), 거란을 공략하기도 하였다(654). 이것은 고구려가 이방민족인 말갈과 손을 잡고 있었다는 증거가 된다.

그러면서도 고구려는 끊임없이 한족(漢族)의 공격에 시달리는데, 을지문덕(乙支文德)은 수나라 병사를 살수(薩水 : 지금의 청천강)에서 섬멸하고(612), 연개소문(淵蓋蘇文)은 당나라 군사를 여러 차례에 걸쳐 몰아냈으나, 연개소문이 죽은 뒤 체제정비에 실패한 고구려는 신라와 당나라의 연합군에게 나라를 잃어버린다.

이러한 연속적인 전쟁에서 백성들이 겪었던 무수한 이별이 애환의 정서로 꾸며지기에는 너무나 그 현실이 절박한 것이었다. 그 무렵에 이별의 애환이 노래로 불린 예의 하나가 「치술령곡(鵄述嶺曲)」이다. 신라 눌지왕 초(418)에 박제상(朴堤上)은 고구려에 볼모로 잡혀가 있는 임금의 아우 복호(卜好)를 고구려에서 찾아온 뒤에 즉시 왜국에 볼모로 가 있는 다른 아우 미사흔(未斯欣)을 찾아오기 위하여 왜국으로 떠났다.

박제상은 왜국에 도착하여 계책을 써서 미사흔을 고국으로 돌려보내는 데에 성공하였으나 자신은 돌아오지 못하였다. 그 아내가 자녀들을 데리고 치술령에 올라가 남편이 붙잡혀 있는 왜국을 바라보며 그 이별의 한을 아파하다가 죽었다. 후세의 사람들이 그 여인을 치술령의 신모(神母)로 모시고 그 이별의 슬픔을 소재로 악곡을 지어 부르니, 이것을 「치술령곡」이라 한다.

오늘날 그 가사는 전하지 않으나 악곡의 이름과 함께 박제상의 가족이 얼마나 애타게 그 남편과 아버지를 그리워했는가를 짐작하게 한다. 이와 같이, 삼국시대의 이별은 주로 이방민족과의 투쟁의 역사 속에서 단일민족으로의 통일을 지향하여가는 과업과 그 맥을 같이하고 있다.

안정정착기에 해당하는 7세기 중엽부터 19세기 말까지는 다시 세 왕조의 시대로 구분된다. 첫째는 통일신라시대이고, 둘째는 고려시대이며, 셋째는 조선시대이다. 한반도가 우리 한민족의 영원한 삶의 터전임을 확인한 시기이면서 동시에 이 삶의 터전을 보다 굳건히 지키고 계승, 발전시키기 위하여 피눈물나는 역경을 이겨내고 승리한 시기라고 할 수 있다.

이 기간 중에 우리 민족은 크게 세 가지 형태의 이별을 경험한다. 첫째 형태의 이별은 천재지변으로 인한 가족간의 헤어짐인데, 주로 몇 해씩 연이어 발생하는 가뭄으로 인하여 굶어죽고 얼어죽으며 주7하는 백성들이 겪게 되는 이별을 일컫는다. 신라시대의 예를 들어보면, 헌덕왕 때에 나라 서쪽에 홍수가 나더니(814) 연이어 크게 가물고 도적의 무리가 생기자 군사를 내어 이를 평정하였다고 한다(815).

그래도 흉년은 여전히 계속되어 굶어죽는 자가 생기고 당나라 석동(淅東)지역에 가서 구걸하는 자가 170여 명에 이르렀다고 한다. 또한, 겨울에는 얼어죽는 사람까지 생겼으며(820), 배고픔이 극도에 달하여 인성(人性)을 잃는 행위가 벌어졌는데, 자식을 팔아 제 목숨을 연명하고자 하는 일까지도 발생하였다고 한다(821).

그 무렵 당나라 해적들이 신라사람들을 사다 파는 일까지 생겨나게 되자, 당나라에서는 신라사람을 사다가 노비로 삼는 것을 국법으로 금하고 이미 당나라에 잡혀와 있는 신라사람을 모두 돌려보내는 사건까지 있었다(823). 이러한 상황에서 이별의 참상은 과연 어떠하였을 것인가. 가족간의 이별은 설움과 애달픔의 차원을 넘어섰으며 눈물조차도 감정의 사치로 보이기에 충분한 것이었을 것이다.

둘째 형태의 이별은 외적의 침입으로부터 한반도와 민족을 지키는 과정에서 발생한 무수한 전쟁에 기인된 것이었다. 신라가 반도통일의 대업을 달성하기는 하였으나 당나라의 힘을 이용하였기 때문에 통일신라 초기는 당나라의 세력을 고구려와 백제의 옛 땅에서 몰아내느라 애쓰게 된다.

겨우 당나라 세력을 한반도에서 몰아냈을 때 만주지역에서는 고구려의 유민이 인근의 다른 부족과 힘을 모아 발해를 만들고 반도 북부와 서쪽에서는 고구려와 백제의 옛날 이름을 되살리려는 나라들이 생겨, 사실상 통일신라는 이름뿐인 통일이고 한반도는 여전히 크고 작은 전쟁으로 세월을 보냈다. 이러한 혼란 속에서 사랑하는 사람들 사이의 이별은 해를 거듭하며 늘어났을 것이다.

진정한 의미에서 한반도 안에 우리 민족이 단일성을 내세우며 정착한 것은 고려가 세워진 10세기초 이후가 된다. 우리 한민족 이외에도 북방의 다른 종족과 연합하여 나라를 세웠던 발해가 망하고 그 세자 대광현(大光顯)이 수만명의 무리를 거느리고 고려에 귀속한 일(934)은 고려의 영역 내로 우리 민족이 합쳐진 큰 사건으로 주목된다. 말하자면 고구려 유민의 마지막 이민 행렬이 고려에 들어와 정착한 것이라 하겠다.

이때에 고구려 옛 땅에 어쩔 수 없이 남아 있던 사람들에게 있어서 이별은 뼈를 깎는 아픔이었을 것이다. 한편, 신라의 패망은 상당수의 지배계층을 경주지역에서 반도 중앙에 위치한 고려의 서울인 개경으로 이주하게 한다. 이때에도 경주지역에 남아 있는 사람들과의 이별이 주목된다(935). 그러나 이와 같은 이별은 이제 앞으로 닥칠 다른 민족과의 전쟁을 치르면서 감당하여야 할 이별에 비한다면 차라리 낭만적인 이별이었다고 보아야 한다.

고려 500년은 끊임없는 북방 외적의 침략에 저항하는 것으로 일관된다. 초기에는 거란과 여진의 침략에 시달리다가 대내적으로 묘청(妙淸)의 난리를 겪고, 그 뒤로는 몽고의 침입에 시달리며 항쟁하기 100여 년, 막판에는 고려의 임금들이 모조리 원나라의 사위가 되고 그들은 고려 땅에서보다는 원나라 땅에서 사는 기간이 더 많은 상황에 처하기도 하였다.

고려 고종 때 몽고에 항쟁하는 과정에서 몽고 군사에게 포로의 신세가 된 고려의 남녀가 자그마치 20만 명을 넘긴 적도 있었으며(1254), 드디어 고려는 몽고군의 말발굽에 짓밟힌 바 되고 고려 사람은 몽고인의 노예 상태로 전락한다.

몽고가 일본을 공략하기 위하여 주8을 고려에 설치한 이래 고려의 장정들이 부당하게 징집되어 가족들과 이별하게 된 것은 말할 것도 없고, 충렬왕 13년(1287)에는 동녀(童女)를 골라 원나라에 바치기 시작하니 마치 부모가 자식을 팔듯, 나라가 백성을 이민족에게 빼앗기는 비극을 참아내어야 했다.

이때에 가족을 이별하고 원나라로 끌려가던 고려 처녀의 심정이 어떠하였을 것인가. 이러한 동녀공납(童女貢納)의 사례는 그 뒤로도 여러 차례에 걸쳐 시행된다. 그런데 그렇게 끌려간 처녀 중의 한 여인 기씨(奇氏)가 원나라 순제(順帝)의 제2황후에 봉해지기까지 하니 이야말로 슬픈 이별의 여정 속에 피어난 결실의 아이러니가 아닐 수 없다.

그러나 원나라의 세력이 꺾이고 뒤를 이어 바다 건너 일본 땅으로부터 왜구가 우리나라 해안에 나타나 침탈을 시작하더니 이 왜구의 환란은 조선시대의 임진왜란으로 이어지고 급기야는 조선왕조의 막을 내리는 비극으로까지 연결된다.

고려의 멸망은 원나라와의 항쟁으로 나라의 힘이 빠진 데다가 왜구의 발호가 시작되면서 보다 분명하게 예견된다. 원나라의 영향으로부터 어느 정도 자유로워져서 원의 연호 사용을 폐지하자 곧 이어 도적의 무리인 홍건적의 주9가 발생하여 임금이 복주(福州 : 지금의 경상북도 안동)로 피난하는 사례가 생기고 왜구는 점점 더 극성을 부린다.

이러한 상황에서 징병으로 발생하는 이별이 얼마나 처절한 정한의 결정체였는가는 정몽주(鄭夢周)의 「정귀원(征歸怨)」이라는 시에도 잘 나타나 있다.

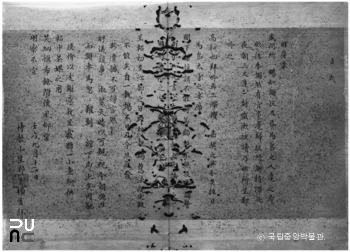

“한번 헤어지고 몇해 흘렀나/이제는 그나마도 소식 끊기니/수자리 변방 땅에 살아 있는지/아는 사람 아무도 없단 말인가/오늘 아침 처음으로 주10을 지어/면회가는 사람편에 부치려 하니/당신을 전송하며 눈물지을 때/태중에 들었던 아들입니다(一別年多消息稀 塞垣存沒有誰知 今朝始寄寒衣去 泣送歸時在腹兒).”, “비단을 짠 뒤에 편짓글 짓고/그 위에 수를 놓아 슬픔 삭이며/겉봉투에 주소적어 부치려 하나/인편이 없음을 한스러워하여/길떠나는 사람중에 행여 있는가/요동가는 손님이 없으십니까/매일같이 나루터에 찾아나와서/길손을 붙들고 물어봅니다(織罷回文錦字新 題封寄遠恨無因 衆中恐有遼東客 每向津頭問路人).”

앞의 시는 정몽주가 사랑하는 남편을 신혼 초에 이별한 젊은 아낙의 처지에서 읊은 노래이다. 아기를 가진 아내를 고향에 남겨두고 언제 돌아올지 기약할 수 없는 군대복무의 길을 떠난 남편의 심정도 심정이려니와 그 아내가 처음으로 겨울 솜옷을 지어 남편에게 보내는데 면회를 가는 사람은 이별할 때 아내의 뱃속에 있던 태아이니 그 기간이 아무리 짧아도 15년은 족히 되었을 것이다. 진실로 암담하고 처절한 이별의 양상이었을 것이다.

뒤의 시 역시 정몽주가 사랑하는 낭군을 일선지방에 보낸 여인의 처지에서 읊은 노래인데 앞의 시에 비하여 사랑의 정감이 극진하다. 사랑의 시를 지어 그것을 비단 폭에 수놓는 여인의 정성에서 수십 년 세월도 기다림으로 승화시킨 고려 여인들의 열정을 발견할 수 있다. 이 열정이야말로 우리 배달 여인들의 저력이요 또한 이별을 초극하는 현명한 배달 여인의 의지라 하겠다.

전쟁이 만들어내는 이별은 조선시대에도 끊이지 않고 이어진다. 임진왜란 7년 병화에 뒤이어 10년에 걸친 정묘 · 병자의 두 번 호란(胡亂)은 고려시대 때 몽고인에게 당하였던 수모의 반복이었다. 병란에 의한 이별은 19세기 말의 청일전쟁과 동학란에 이어지고 다시 20세기에 들어와 제2차 세계대전과 6 · 25까지 연결된다. 지긋지긋하게 달라붙는 악령과도 같은 전쟁의 그림자가 우리 민족이 걸어가는 발뒤꿈치를 물고 있었던 셈이다.

셋째 형태의 이별은 특별히 조선시대에 두드러져 보이는 내환(內患)에 의한 이별이다. 우선 흉년과 질병에 의하여 유리걸식하는 굶주린 백성이 가족끼리 사별하거나 뿔뿔이 흩어지는 이별이 있다. 숙종대를 예로 들면, 숙종 22년(1683)에서 25년에 걸친 3년 동안 굶주려 죽고 병들어 죽은 백성이 수만 명에서 수십만 명에까지 이른다. 숙종 30년에는 굶주려 유랑하는 15세 이하의 어린 백성을 노비로 삼으라는 제도가 채택되기도 하였었다.

그 다음은 당파 싸움에 의한 끝없는 보복으로 주11없는 귀양살이나 삼족(三族)을 멸하는 잔혹 행위로 일가친척이 떼죽음을 당함으로써 발생한 이별이다. 서학(西學)의 발흥을 정치적으로 악용하여 사옥(邪獄)을 벌임으로써 발생한 순교자에 의한 사별도 여기에 포함시킬 수 있다. 1801년의 주12으로부터 1866년의 주13에 이르기까지 2만 600여 명의 천주교도가 처형되었고, 또 그보다 많은 수의 백성이 정든 고향을 떠나 산간벽지로 숨는 사례가 발생하였다.

그리고 주14의 문란으로 인한 주15의 주16에 시달려 백성들이 뿔뿔이 흩어져야 하였던 이별이다. 이것은 대개 흉년에 의한 이별과 겹치는 현상이기는 하지만 정치의 무능이 더 큰 원인으로 작용한다. 이로 말미암아 발생한 이별이 얼마나 끔찍한 것이었나 하는 정약용(丁若鏞)의 「유아(有兒)」라는 다음 글과 시가 적절하게 설명해주고 있다.

이는 버려진 고아들을 보고 나라정치를 근심하며 읊은 노래로, 흉년을 서러워하며 부른 노래이다. “남편은 아내를 버렸고 어미는 자식을 버렸다. 일곱살 된 계집애가 어린 동생을 데리고 길거리에 방황하면서 잃어버린 어미를 목놓아 울며 찾고 있었다(閔荒也 夫棄其妻 母棄其子 有七歲女子携其弟 彷徨街路 哭其失母焉).”

이와 같이 안정정착기의 끝 부분에 해당하는 조선 말기는 외우내환(外憂內患)의 시달림과 쌓이고 쌓인 실정(失政)의 결과로 백성들은 정든 고향과 사랑하는 이웃친척, 그리고 가족과도 갈라지는 이별을 경험하면서 유출개척기의 20세기를 맞는다. 영원하여야 할 민족사의 관점에서 보면 20세기 이후는 그 이전의 2,000년 또는 5,000년의 역사와는 비교할 수도 없는 창창하고도 먼 미래를 포용하고 있다.

이 시기에 이르러 우리 민족은 우리의 삶의 터전이 궁색한 한반도에 국한된 것만은 아니라는 사실을 터득하기 시작하였다. 물론, 이러한 각성은 어찌할 수 없이 밀리고 쫓기며 사랑하는 사람들과 이별에 이별을 거듭하는 지난 100년간의 외부 상황에 순응한 결과이기는 하지만, 그 순응이야말로 우리 민족의 미래를 위해서는 더할 수 없는 값진 의식의 변화요 새로운 축복이라고 볼 수 있다.

그래서 20세기의 현대는 유출개척기라는 명칭으로 불릴 수 있는 것이다. 유출개척기는 편의상 20세기부터라고 하였으나 실제로는 19세기 말엽부터 시작된다. 이 시기의 이별상의 하나는 이민에 의한 이별이요, 또 하나는 전쟁에 의한 가족이산의 이별이다.

그 첫 번째 부류의 이민은 만주의 간도지역으로의 유민(流民)형식으로 시작된다. 조선조 말 고종 때에 함경도의 백성들이 악정(惡政)과 겸황(歉荒 : 흉년이 들어 황폐함)을 벗어나고자 하여 국경을 넘어 도망하는 일이 있었다. 그들은 주로 간도(間島)지역에서 개간에 착수하였는데, 청나라 관헌들은 그들을 불러들이도록 요구하고 우리 정부는 정부대로 유민의 주17를 요청하였다.

두 나라 사이의 협상은 청나라 길림(吉林) 관헌으로 하여금 우리나라에서 국경을 넘어 개간에 종사하는 유민들의 호적을 정리하기에 이른다. 이렇게 시작된 월경유민(越境流民)은 해를 거듭할수록 늘어나서 1912년에 오면 서간도 한인교포의 자치기관으로 통화현 합니하(通化縣 哈呢河)에 주18을 조직하게 된다. 1990년대 말인 현재 연변(延邊) 자치지구에 살고 있는 한인교포는 80만을 헤아린다고 한다.

두 번째 부류의 이민은 한말에 공식적인 외교절차를 따라 시행된 미국 하와이 이민이다(1902∼1905). 20세기에 들어서는 1901년에도 한발(旱魃)로 인한 흉년으로 굶어죽는 백성이 늘어나 정부는 주19을 설치하여 구휼에 힘쓰지만, 이미 기울어가는 국력과 누적된 실정으로 떠돌며 구걸하는 백성은 날로 그 수가 늘어났다. 때마침 미국의 하와이 농장주들은 한국 노동자가 필요하였다.

중국과 일본 노동자는 계약 종결에 따라 보다 좋은 작업조건과 임금인상을 요구하며 파업을 일삼고 있었기 때문이었다. 그리하여 시작된 하와이 이민은 1902년에서 1905년까지 약 7,000명에 이른다. 이들은 대부분 끼닛거리가 없는 가난한 농민출신들이었다. 그 뒤로 정치망명자와 학생, 초기 하와이 이민의 사진만을 보고 결혼을 결심한 여인들이 미국으로 옮겨갔다. 본격적인 이민이 시작된 1960년대 이후 최근에 이르기까지 미국 이민은 해마다 증가하여 현재 약 180만의 한국교포가 미국에 거주하고 있다.

세 번째 부류의 이민은 일본에 거주하는 60만 한국교포들이다. 이들은 일제통치기간에 주로 강제징용으로 끌려간 사람들로 제2차 세계대전이 끝난 뒤에도 귀국하지 못하고 일본에 생활터전을 마련하고 사는 사람들이다. 이밖에도 남미 · 동남아 · 유럽 등지에 우리 민족이 수십만 명 흩어져 살고 있다. 이러한 이민은 원칙적으로 가족단위의 이민이기 때문에 이별의 아픔이 그렇게 크지 않을 것처럼 보인다.

그러나 어떠한 이민에도 인연을 맺었던 사람과의 이별이 따르게 마련이다. 가족의 범위라는 것도 부부를 중심으로 하여 위아래로 한 세대를 포함하는 것이니 이 경우에도 반드시 부모형제간의 이별이 동반된다. 결국, 어떤 형태의 이민이거나 눈물 없는 이민은 있을 수 없다고 말해도 과언이 아니다.

한편, 20세기 현대사에서 우리 민족이 겪은 이별의 가장 큰 원인은 전쟁이다. 일본통치기간 중에 강제징용이나 징병에 동원되어 명분 없는 죽임을 당한 것은 말할 것도 없고, 8 · 15광복은 즉시 조국의 분단이라는 비운을 맛보게 하는데, 이때에 상당수 북한주민이 삼팔선을 넘어 남한으로 이주하여오는 과정에서 수백만의 이산가족을 만든 이별은 더할 수 없는 현대사의 비극이었다.

이 비극적인 이별은 6 · 25를 겪으면서 더 확대, 심화된다. 이산가족의 수도 늘어났을 뿐 아니라 동족간에 쉽게 지울 수 없는 적대감정이 생겨 서로가 증오심을 키우게까지 되었다. 남북한간의 정치 · 군사적 분리는 한 발자국 물러서서 생각하면 그들이 서로 수십 년 만나지 못한 이산가족이라는 사실을 은폐시키는 요소로 작용하고 있다.

이러한 과정에서 우리 민족은 보수적 농경사회에 길든 정착민의 기질에서 서서히 새로운 산업사회에 적응하는 유동민의 기질을 띠면서 이별에 능숙하게 대처하는 사람들이 되기도 하였다. 가령, 미국에 이민한 사람들 가운데 상당수는 북한을 고향으로 하고 있는 이른바 실향민들이다. 그들은 8 · 15와 6 · 25의 두 시기에 걸쳐 고향을 등지고 쓰라린 이별을 경험하며 남한으로 옮겨온 사람들인데, 미국 이민의 기회가 생겼을 때에 거침없이 보따리를 다시 싸들고 미국에 건너간 사람들이다.

더구나 그들 중에는 19세기 말과 20세기 초에 간도로 건너간 유민의 자손들이 있으므로 일찍이 2,000여 년 전 한반도에 자리잡았던 기마민족의 기질이 이민교포들에게서 다시 살아난 것으로 볼 수도 있다. 1983년 한국방송공사가 6 · 25특집프로로 텔레비전을 통한 이산가족찾기운동을 벌였을 때 온 민족이 이 프로그램을 시청하면서 흘린 눈물은 1940년대 이래 우리 민족이 경험하였던 이별이 얼마나 괴로운 단장(斷腸)의 비극이었는가를 증명하기에 충분한 것이었다.

현재 살아 있는 한민족으로서 1950년경 이전에 태어난 사람으로 이산가족에 속하지 않는 사람은 거의 없을 것이다. 그러므로 이별은 한국의 현대사와 한국민에게 있어서 기본경험의 하나라고 말해도 지나치지 않을 것이다.

이별은 예술 작품의 소재로서도 중요한 의미를 지닌다. 인간의 가장 기본적인 정서로부터 예술 작품을 창작하고자 할 때, 인생정한의 알맹이라 할 수 있는 이별을 소재로 하는 것은 너무도 자연스런 일이다. 먼저 우리나라 시가 작품 속에 나타난 이별의 양상은 『삼국유사』에 전하는 14수의 주20 가운데 죽은 이를 그리워하며 읊은 4편의 노래가 있다. 향가 내용의 특성으로는 흔히 고결한 인품과 숭고한 이상의 표출을 지적하고 있는데, 그러한 논의의 근거가 되는 작품이 사별의 슬픔을 이상으로 승화시킨 작품이다.

광덕(廣德)이나 혹은 그의 아내가 지었다고 전하는 「원왕생가(願往生歌)」, 낭도 득오곡(得烏谷)이 자기의 상관이던 화랑 죽지랑(竹旨郎)의 죽음을 애도하며 그의 고매한 인품을 찬양하여 지은 「모죽지랑가(慕竹旨郎歌)」, 승려 월명사(月明師)가 죽은 누이동생을 추모하며 미타사상을 노래한 「제망매가(祭亡妹歌)」, 그리고 승려 충담사(忠談師)가 역시 화랑의 고결한 인품을 회상하며 읊은 「찬기파랑가(讚耆婆郎歌)」 등이 그것이다.

사람은 죽어 없어져도 그 사람이 이 세상에 끼친 업적은 살아남은 사람들에게 크게 칭송되면서 죽음의 의미를 되새기게 한다. 신라향가가 후대의 시가 작품보다 어느 면에서 더 고귀하게 주목받는 이유가 있다면 이들 4편의 향가가 지닌 특성, 즉 사별의 애통이 죽은 이의 인격을 추모함으로써 영속화된다는 것과 미타사상이나 정토사상으로 죽음을 승화시키는 고차원적 구도정신(求道精神) 때문이라 하겠다.

고려시가에 오면 이른바 주21라고 하여 이별 소재의 시가 작품이 다분히 현세적이요 애정적인 모습으로 세속화한다. 남녀간의 생이별이 육감적으로 묘사되면서 재회를 갈망하고 있다. 「가시리」 · 「서경별곡(西京別曲)」 · 「만전춘별사(滿殿春別詞)」를 손꼽을 수 있다. 물론, 「정과정곡(鄭瓜亭曲)」과 같이 군신간의 의리를 바탕으로 깔고 이별을 노래한 작품이 고려시가 속에 없는 것은 아니지만, 그것은 고려 노래의 중심 흐름은 아니었다.

조선시대로 내려오면 이별의 애환을 노래하는 시가로 군신간의 정의를 읊은 것과 남녀간의 사랑을 읊은 것 두 가지가 공존한다. 앞의 것은 사대부들의 시조와 가사이고 뒤의 것은 주로 기녀(妓女)들의 시조들이다. 그러나 사대부들의 연군시(戀君詩)들 가운데에는 정말로 임금의 인품과 덕성을 사모한 것인지 아니면 자신의 출세와 영달을 도모하기 위한 방편으로서의 노래였는지를 엄격하게 분별할 필요가 있다.

예컨대, 정철(鄭澈)의 「사미인곡(思美人曲)」과 「속미인곡(續美人曲)」은 고의적으로 혹평을 한다면 연군시가의 형식을 띤 한 관료의 탄원서라고 해석할 수도 있는 것이다. 사류(士類)의 도학적 이별시에 비한다면 고려속요와 맥락을 같이하는 황진이(黃眞伊)의 이별소재 시조들이 훨씬 인간본성에 충실한 애정시라 하겠다.

조선시대에 이별을 주제로 문학을 논의할 경우에는 시조나 가사에서보다도 판소리계 소설인 「춘향전」이나 「심청전」에서 이별의 장면을 발췌하여야 더 생생한 서민감정과 만나게 된다. 이별이 보다 광범위한 서정의 중심으로 등장한 것은 아마도 근대 시문학이 발흥한 1920년대 이후가 아닌가 한다. 물론, 주22나 잡가의 형식으로 조선시대에도 고려속요의 맥락을 잇는 줄기찬 이별의 서정시가 없었던 것은 아니지만 그것은 체념과 원망의 단계를 넘지 못하고 있었다.

가령, 우리나라의 대표적 민요인 「아리랑」의 대중적 가사를 살펴보자. “아리랑 아리랑 아라리요/아리랑 고개를 넘어간다/나를 버리고 가시는 님은/십리도 못가서 발병난다.” 이 노랫말은 아무리 승화된 반어법으로 바꾸어 이해하려 하여도 결국은 악담이지 축복이 될 수 없다. 이별 자체를 전폭적으로 수용, 극복하려는 순화된 심성이라 할 수 없다.

이별의 정서를 인간이 가다듬을 수 있는 최고의 수준으로 끌어올리고 그러한 정서를 언어미학으로 표출한 시를 만나기 위하여는 김소월(金素月)과 한용운(韓龍雲)의 출현을 기다려야만 하였다. 1920년대 이별 소재의 시에서 불후의 명작으로 꼽히는 것은 김소월의 「진달래꽃」과 한용운의 「이별은 미의 창조」이다. “나 보기가 역겨워/ 가실 때에는/말없이 고이 보내 드리우리다/영변(寧邊)에 약산(藥山)/진달래 꽃/아름따다 가실 길에 뿌리우리다/가시는 걸음 걸음 놓인 그 꽃을/사뿐히 즈려밟고 가시옵소서/나 보기가 역겨워/가실 때에는/죽어도 아니 눈물 흘리우리다.”

떠나는 이를 전송하되 울지도 않으리라는 반어미학(反語美學)을 통하여 이별을 문학예술로 승화시킨 정서순화의 극치를 볼 수 있다. 김소월과 때를 같이하여 불교시인 한용운도 시집 『님의 침묵』에서 또 하나의 이별미학을 창출한다. 그는 “이별은 미의 창조입니다.”라고 선언하면서 불교적 인생관에 근거한 이별의 의미를 불교시인답게 역설적으로 펼쳐 보였다.

“만난 사람은 꼭 이별하게 된다(會者定離).”는 불교적 이별의 명제를 통하여 이별의 경험을 가져보지 못한 사람은 진리에의 접근이 불가능함을 다음과 같이 노래하였다. “이별의 미(美)는 아침의 바탕없는 황금과 밤의 올(糸) 없는 검은 비단과 죽음없는 영원의 생명과 시들지 않는 하늘의 푸른 꽃에도 없습니다. 님이여 이별이 아니면 나는 눈물에서 죽었다가 웃음에서 다시 살아날 수 없습니다. 오오 이별이여, 미(美)는 이별의 창조입니다.”

이러한 이별을 불가(佛家)의 선정(禪定)으로 해석한다면, 결국 이별은 주23의 도구가 되는 셈이다. 이와 같이 김소월과 한용운을 출발점으로 하는 20세기 한국의 시는 그 뒤로도 줄기차게 ‘이별’을 서정시가의 인자(因子)로 삼아왔고, 그것은 예외 없이 지극히 아름답게 순화된 한을 남겨놓았다.

이별을 통하여 한을 남기는 시를 노랫말로 한 가곡과 대중가요가 금세기에 얼마나 많은가를 본다면 이별과 한이 얼마만큼 현대 한국인의 체질 속에 들어와 있는지 알 수 있을 것이다. 인구(人口)에 회자되는 가곡으로 「고향생각」 · 「그집앞」 · 「바위고개」 등과 대중가요 「가슴아프게」 · 「고향멀리」 · 「고향무정」 · 「고향초」 · 「나그네설움」 등 몇 가지 대표적인 가요 제목만 적어보아도 알 수 있다.

19세기 말엽부터 전국 각처에서 일어난 민란에 이어 동학란을 경험하며 밀리고 쫓기면서 이별의 눈물을 흘려왔던 우리 선대의 어른들은 그 뒤로 점점 더 큰 난리에 휘말려 한 번의 이별과 한 살의 나이가 사이좋게 병행할 정도의 잦은 고난을 겪는다. 숨막히게 급변하는 정세 변화는 결국 국치의 비극에 빠지고 그 뒤 광복이 되기까지 만 35년간 망국의 설움 속에서 우리 민족의 체질은 이별과 방랑에 익숙하게 되었다.

독립운동에 가담한 사람들은 일본경찰에게 쫓겨 가족과 이별하였고, 선량한 백성들은 강제 부역에 동원되어 가족과 이별하였다. 그 상황 속에서 가곡 「봉선화」가 애창되었고 「수심가(愁心歌)」의 가락 속에는 이별의 슬픔이 담기게 되었다. 1945년에 광복을 맞기는 하였지만 그 광복은 6 · 25로 이어지면서 더 큰 민족 이동으로의 대단위 이별 사태를 몰고 왔다.

이런 상황은 자연히 대중가요의 중심 흐름을 이별 · 사랑 · 향수로 주도하게 되어, 수많은 대중가요가 민족의 시름을 달래는 구실을 담당하였다. 「아리랑」과 같은 영화가 민중의 인기를 끌었던 것도 식민지시대의 이별을 소재로 하여 민중의식에 영향을 주었기 때문이다.

민족마다 특이한 체질과 체취가 있다고 가정할 경우, 한국민족에게서 찾을 수 있는 체질과 체취는 무엇일까. 그것은 한국사람들 개개인이 가슴 속에 ‘한’을 감추고 있으며, 한국인의 체질은 ‘한’을 받아들이고 ‘한’을 소화시키는 체질이라고 할 수 있다. 그런데 그 ‘한’은 ‘이별’을 어떻게 얼마나 경험하였느냐 하는 것과 비례한다.

고향을 떠나왔다든지, 부모님의 임종을 지키지 못하였다는 것, 6 · 25사변 중에 가족의 누군가와 사별하였거나 생이별하고 생사를 확인하지 못한 채 수십 년의 세월을 넘겼다고 하는 것은 현대 한국인이 경험한 이별의 가장 원형적인 양상이다. 과장하여 표현한다면 1950년 이전에 출생한 사람으로서 이별의 설움을 견디어보지 못한 한국인은 진정한 의미에서 한국인이 아니라고 말해도 과언이 아닐 정도이다.

이렇게 이별을 통하여 ‘한’을 체질화하는 과정에서 한국사람들은 이별에 대하여 어떻게 생각하였을까. 한국사람들은 ‘이별’을 ‘홍역’과 같은 질병쯤으로 생각하지는 않았을까. 홍역은 한번 앓으면 평생토록 그 병에 다시는 걸리지 않는 면역이 생긴다. 그러나 이별은 일생에서 몇 번이고 찾아올 수 있으므로 일회성의 질병과는 비교가 되지 않는다.

그렇지만 이별을 한 번씩 경험할 때마다 면역에 해당하는 인고(忍苦)의 알갱이가 체내에 축적되면서 인생이 보다 성스럽고 아름답게 성장한다고 생각하지는 않았을까. 그것은 ‘한’의 결정체이기도 할 것인데, 그렇기 때문에 ‘한’이 많은 사람일수록 도통(道通)한 선사(禪師)처럼 인생에 대처하는 자세가 유유자적한지도 모른다.

한국인을 누구 한 사람 빠짐없이 다 성인군자로 생각할 수는 없겠지만, 이별의 경험도와 인간의 성숙도가 비례한다는 관점에서, 한국인은 이별을, 찾아오기만 하면 견디어내어야 할 무한반복의 홍역쯤으로 생각한다는 것만은 분명하다고 하겠다.