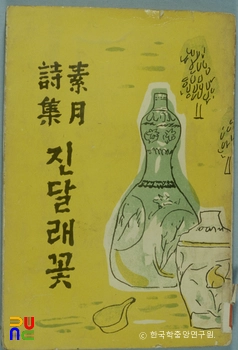

진달래꽃

「진달래꽃」은 1922년 7월 『개벽』에 처음 발표한 김소월의 시이다. 1920년대 민요시를 대표하는 작품이다. 시집 『진달래꽃』에 수록할 때 시어와 율격이 수정되었다. 4연 12행의 자유시이며, 3음보 7·5조의 민요조 형식이다. 사랑과 이별의 정한을 표현한 전통 서정시 계열에 속한다. 이별에 대처하는 화자의 태도를, 식민지 상황의 체념과 절망을 극복하려는 민족적 관점에서 해석하기도 한다. 최근 연구는 「진달래꽃」에서 근대적 요소와 전통적 요소의 분열, 사랑의 근대적 의미, 근대적 주체의 생성과 확립 등 새로운 해석을 보여준다.

「진달래꽃」은 4연 12행의 자유시이며, 3음보 7·5조의 민요조 형식이다. 1922년 7월 『개벽』에 처음 발표될 당시 ‘ 민요시’라고 밝혀 놓았다. 시집 『진달래꽃』에 수록하면서 7·5조에 맞도록 시어와 율격을 수정하였다. 「진달래꽃」은 비슷한 시어와 구절을 반복, 변주하면서 시의 리듬과 의미를 실현하는 형식이다. 1연의 “나보기가 역겨워 / 가실 때에는 / 말없이 고이 보내드리우리다”와 4연의 “나보기가 역겨워 / 가실 때에는 / 죽어도 아니 눈물 흘리우리다.”에서 12행을 반복하여 리듬의 통일성을 주고, 3행에 변화를 주어서 시의 주제를 집약시킨다. “죽어도 아니 눈물 흘리우리다”는 역설적인 문장으로, 시의 화자가 느끼는 슬픔의 절정에서 자신을 정화하고 극복하기 위한 노력을 표현한다. 3연 12행은 5·4조로 율격의 변화를 주어서 시의 긴장감을 높였다. 매 연의 마지막 구절에 “~보내드리우리다, ~뿌리우리다, ~가시옵소서, ~흘리우리다”를 배치하여 주2의 효과가 나타난다.

「진달래꽃」은 사랑과 이별, 슬픔이라는 전통적 소재의 작품이다. 이 시에 대한 기존의 해석은 두 가지이다. 하나는 사랑하는 ‘님’을 이별하는 상실과 슬픔을 한(恨)과 주3, 주4 등의 전통적인 정조로 설명하는 것이며, 다른 하나는 식민지 상황의 체념과 절망을 극복하려는 민족의식을 보여준 작품으로 설명하는 것이다.

최근의 연구는 「진달래꽃」이 창작된 1920년대 초반의 시대적 특징으로 전통과 근대의 분열, 근대적 주체의 형성, 연애 담론 등에 주목한다. 김소월 시에서 ‘사랑’의 의미를, 계몽적 발화 속에서 소통을 통한 정치화나 낭만주의적 주체의 나르시시즘적 발화와 구분되는 ‘에로스의 정치로서 저항의 시적 의의를 지닌 것’(조혜진)으로 해석한다. 그리고 당대의 담론을 이끌어가는 주체로 ‘님’을 설정하여, 「진달래꽃」에서 사랑의 의미를 ‘님’의 가정(假定)된 이별 선언 앞에 ‘나’의 결의를 드러내면서 스스로 자유 주체가 되는 것(박군석)으로 설명한다.

이양하는 예이츠(William Butler Yeats)의 「꿈」과 「진달래꽃」의 관계를 지적한 바 있다. 두 시는 사랑의 상징인 ‘꿈’과 ‘진달래꽃’을 사랑하는 사람의 발아래 펴는 행위와 그것을 ‘가만히 밟고 가라’는 호소에서 유사성이 나타난다. 한편, 김소월의 시는 고향인 주5 지역의 정서, 관습, 시어, 리듬감 등에서 영향을 받았다. 「진달래꽃」에서 ‘진달래꽃’은 평안북도 영변의 약산동대를 환기하는 하나의 문화적 코드이며, 서도의 로컬리티를 보여준다. 서도민요 〈영변가〉의 자연 예찬과 이별의 미학, 신민요 특유의 경쾌하고 낙천적인 태도와 「진달래꽃」의 관련성을 보여주는 연구도 있다. 이외에 「진달래꽃」에서 ‘역겨워’를 일반적 용례인 ‘언짢거나 싫어짐’의 뜻이 아니라 ‘힘겨워’을 표현한 ‘역(力)겨워’로 설명한 견해가 있다.

「진달래꽃」은 시집 『진달래꽃』의 표제작이며 1920년대 민요시를 대표한다. 전통적인 소재와 율격, 정조를 표현한 작품으로 주로 전통 서정시의 관점에서 평가되고 수용되었다. 「진달래꽃」의 근대적 성격에 주목한 최근의 연구들은 근대적 요소와 전통적 요소의 분열, 사랑의 근대적 의미, 근대적 주체의 생성과 확립 등의 관점에서 새로운 해석을 보여주고 있다.