수묵당유고 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

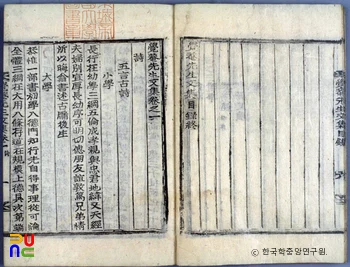

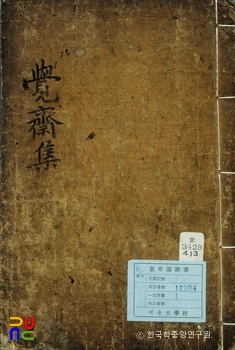

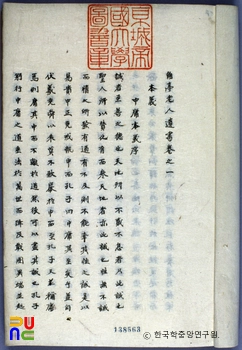

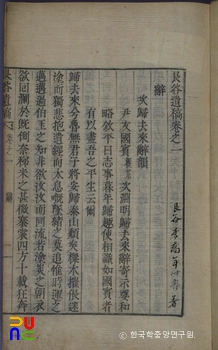

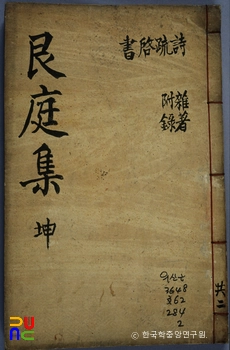

조선 후기의 학자, 윤행엄의 시 · 잡저 · 제문 · 논 등을 수록한 시문집.

내용

2책. 필사본. 서문과 발문이 없어 편자와 필사연도를 알 수 없으며, 저자에 관한 기록이 전혀 없다. 국립중앙도서관에 있다.

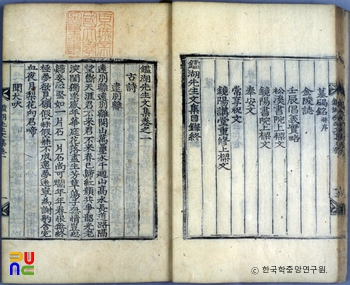

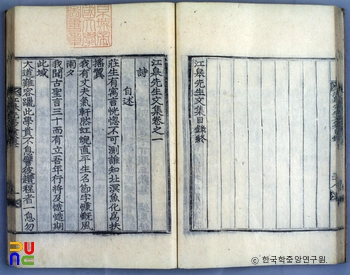

시 327수, 잡저 11편, 제문 14편, 서(書) 2편, 기(記) 3편, 논(論) 3편, 명(銘) 2편, 설(說) 3편 등이 수록되어 있다.

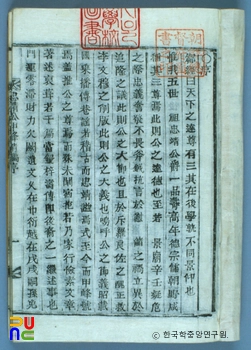

시는 대부분이 칠언절구인데 영물시가 많다. 이 중 「벽설(癖說)」에서는 자신의 시주벽(詩酒癖)을 밝히고 속세에 얽매이지 않는 유유자적을 읊고 있다.

「최명길공죄론(崔鳴吉功罪論)」에서는 병자호란 당시 화의를 주장했던 최명길(崔鳴吉)의 공죄와 임경업(林慶業)의 충의를 중국의 역사적 인물에 비유, 논설하였다. 또한 「서자불호부론(庶子不呼父論)」에서는 조선시대의 서얼(庶孽)제도를 비판하여 자식이 그 아버지를 아버지라 부르지 못하게 한 모순을 지적하기도 하였다.

이밖에 「해학조(解鶴嘲)」·「송회쟁(松檜爭)」·「병중우제(病中偶題)」 등에서는 다분히 해학적이고 풍자적인 표현으로 체제와 제도의 모순을 비판하고 자신의 울분을 토로하였다.

집필자