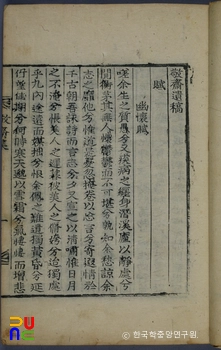

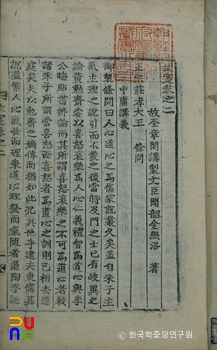

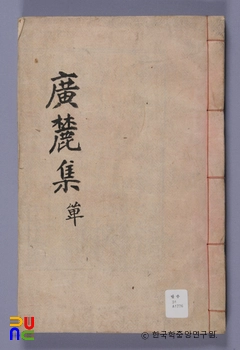

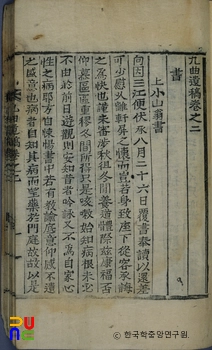

오죽재문집 ()

6권 3책. 목활자본. 1914년 현손 태경(泰敬)이 편집, 간행하였다. 권두에 유필영(柳必永)의 서문, 권말에 송계흠(宋啓欽)의 지(識)가 있다. 고려대학교 도서관에 있다.

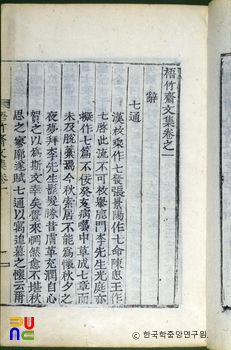

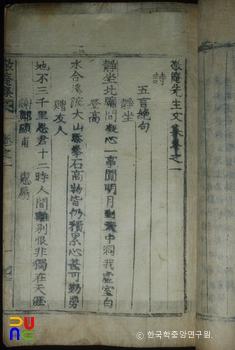

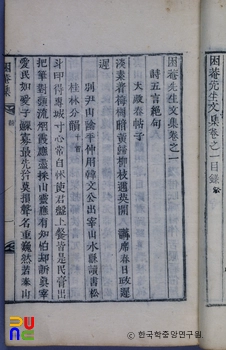

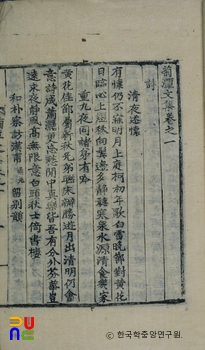

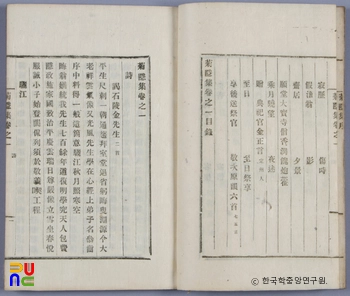

권1에 사(辭) 10편, 시 175수, 권2에 만(挽) 89수, 권3에 부(賦) 3편, 금조(琴調) 2편, 시 159수, 악부(樂府) 3편, 권4에 시 311수, 권5에 서(書) 12편, 지 7편, 제문 10편, 행장 3편, 유사 2편, 행략 3편, 소(疏)·기(記)·서(序)·설(說)·명(銘)·잡저·묘지명 각 1편, 권6은 부록으로 행장·묘지명·유사 각 1편, 만사 18수, 제문 4편 등이 수록되어 있다.

사의 「칠통(七通)」은 이광정(李光庭)을 추모하는 뜻에서 대화 형식으로 지었다. 시는 주로 고체인 한위체(漢魏體)를 모방했기 때문에 장편이 많다. 특히 「잉족백운시정이간옹몽서헌경(仍足百韻詩呈李艮翁夢瑞獻慶)」은 운시로 1,400자나 되는 대작이다. 부에는 「백록동부(白鹿洞賦)」·「감춘부(感春賦)」·「공동부(空洞賦)」가 있다.

「온계이선생청시소(溫溪李先生請諡疏)」는 이황(李滉)의 형인 이해(李瀣)의 시호를 청하는 소이다. 정경에 오르지 못한 사람으로 시호를 받을 수 있는 길은 도학(道學)·훈로(勳勞)·명절(名節) 등 세 가지 조건이 있는데, 이해는 이 세 조건에 모두 해당될 뿐만 아니라 정경에 추증되었으니 시호를 내리는 것이 옳다고 주장하였다.

「제독서실학령(題讀書室學令)」은 중형 보양(普陽)의 서재 벽에 써 붙인 것으로, 공부하는 차례는 주자(朱子)의 「백록동규」를 취했고 학령은 따로 만들었다.

이 책은 고시와 악부를 연구하는 데 좋은 자료가 된다.