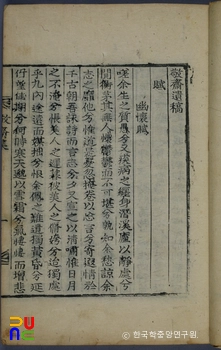

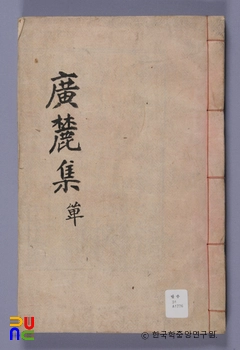

온유재집 ()

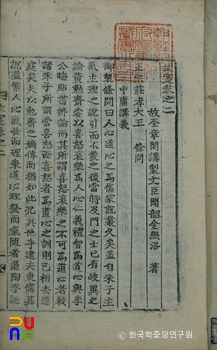

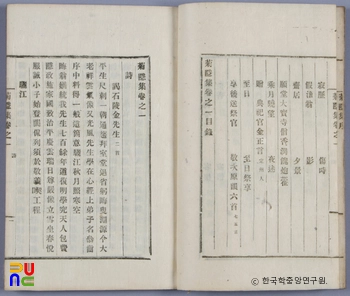

1879년(고종 16) 윤종섭의 손자 윤용선(尹龍善) 및 문인 김성익(金性翼) 등이 편집·간행하였다. 권두에 신응조(申應朝)의 서문이, 권말에 오치기(吳致箕)·김직연(金直淵) 등의 발문이 있다.

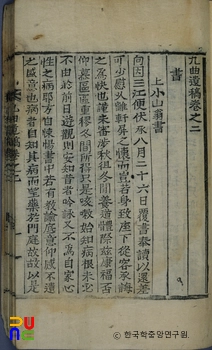

6권 3책. 목활자본. 국립중앙도서관 등에 있다.

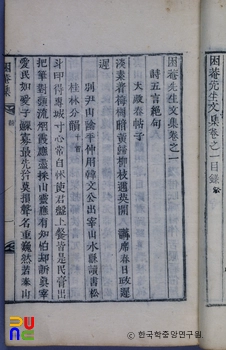

권1·2에 시 195수, 권3에 서(書) 24편, 권4에 경의(經義) 3편, 묘지 4편, 비명 2편, 묘갈명 1편, 권5에 행장 7편, 전(傳) 2편, 제문 4편, 권6에 서(序) 7편, 기(記) 7편, 상량문 1편, 잡지(雜識) 1편, 부록으로 행장 1편, 묘갈명 1편, 서(序) 1편 등이 수록되어 있다.

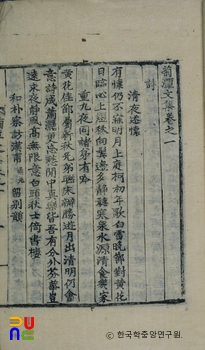

서(書) 중 「상노주서(上老洲書)」에서는 『맹자』 호연장(浩然章)에 대해 논하였다. 저자는 부동심(不動心)을 호연장의 강령으로 삼고, 지언(知言)·양기(養氣)·지지(持志)·무포기(無暴氣) 등은 중간의 허다한 조목으로 간주하였다. 즉, 지언은 지(知), 양기는 행(行), 지지는 내(內), 무포기는 외(外)에 해당하여 부동심이나 집의(集義)의 절도가 된다고 하였다.

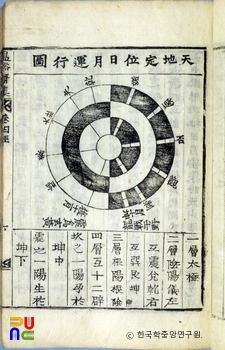

「여연재서(與淵齋書)」에서는 지각(知覺)은 심(心)에 속한 용(用)이며 지(智)는 성(性)에 속한 체(體)라고 전제하였다. 또, 지(智)는 시비를 분별하는 원리인 성(性)이고, 지각은 시비를 분별하는 능력을 지닌 심령으로 이(理)가 아니라 기(氣)라고 말하였다. 「상용호서(上蓉湖書)」·「여염재서(與念齋書)」 등에서는 『주역』의 상수(象數)·팔괘에 대해 논하였다.

경의의 「복희선천도(伏羲先天圖)」·「문왕후천도(文王後天圖)」·「천지정위일월운행도(天地定位日月運行圖)」 등에서는 도(圖) 밑에 각각 주석을 붙여 그 이치를 자세히 설명하였다. 『대학』·『중용』 등 경의에 대해서도 논급하여 『주역』 및 용학(庸學: 『중용』과 『대학』)을 연구하는 데 참고가 된다. 이 밖에 「잡지」에서도 주로 삼십육궁(三十六宮)·후천지변(後天之變)·선천지건(先天之乾)·설괘(說卦)·십익(十翼)·하도(河圖) 등 『주역』의 경의에 대해 논하였다.