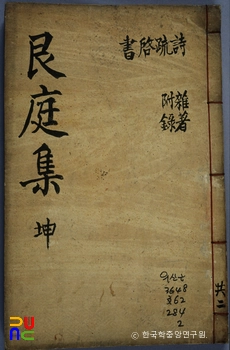

왕림유고 ()

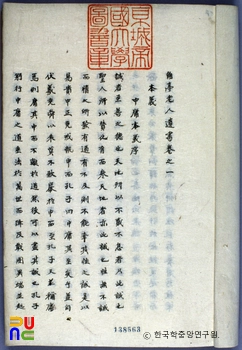

7권 4책. 필사본. 표지서명이 ‘선고중초(先稿中草)’로 되어 있는 중초본이다. 교정자는 누구인지 알 수 없으나, 편차와 내용을 많이 산정(刪定)하였으며, 부전(附箋)이 붙어 있고 주서(朱書)와 교열한 흔적이 뚜렷하다.

원집은 본래 4책으로 되어 있었는데, 이를 3책으로 줄이고 부록 1책을 더하여 4책으로 하였으며, 서명도 ‘왕림처사유고’로 하도록 지시하고 있다. 주서 교정은 이재의 손자 채(采)가 한 것이나, 그 뒤 누군가가 다시 교정한 것으로 보인다. 서문과 발문은 없다. 규장각 도서에 있다.

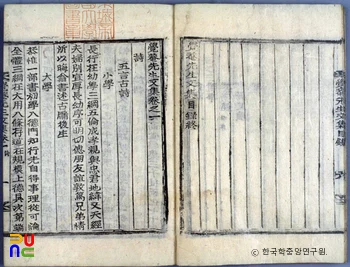

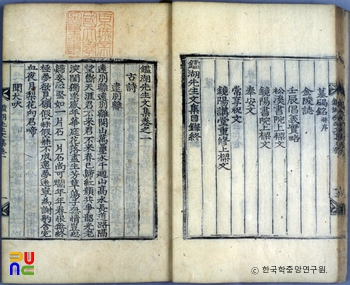

권1에 시 79수, 권2·3에 서(書) 94편, 권4에 제문 33편, 애사 1편, 축문 10편, 권5에 소(疏) 4편, 상언(上言) 3편, 정서(呈書) 13편, 통문(通文) 5편, 가장(家狀) 2편, 발(跋) 2편, 서(序) 1편, 잡저 5편, 권6에 어록, 권7에 경의(經義), 부록으로 증시·제문·가장이 수록되어 있다.

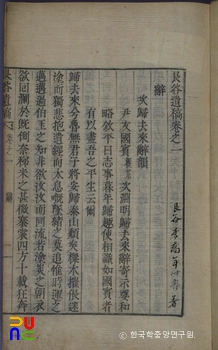

서(書)는 스승이나 벗들과 경전의 내용, 의례(疑禮) 등을 토론한 내용이다. 소·상언·정서·통문 등은 대부분 지방유생을 대신하여 스승 이재(李縡)를 제향(祭享)할 서원의 건립 또는 사액(賜額)을 주장하거나, 효자·절부(節婦)에 대한 표창이나 정려(旌閭)를 요청하는 내용으로 되어 있다.

잡저에는 서원의 원임(院任)을 사양하는 글, 향교의 향교의 학생 중 재주가 있는 자를 천거한 명단, 한천서사(寒泉書社)의 학규(學規) 등이 있다. 「어록」은 이재의 일상언행을 기록한 글이다. 「경의」는 사서(四書) 가운데에서 의심스러운 구절을 골라 해설한 「사서석의(四書釋疑)」이나 삭제되었다.

당시 지방유생의 존재양태를 보여주는 자료로서 조선 후기 사회사 연구에 도움이 된다.