우화소설 ()

흔히는 전승 우화 특히 동물우화를 모태로 하여 발전한 소설을 이르지만, 우화의 개념을 보다 넓게 잡으면 우화소설의 개념이나 범위도 확대될 수 있다. 통용되고 있는 개념으로서 협의의 우화는 동(식)물의 가면을 쓴 유형(전형)적 인물을 통하여 보편적인 인간 본성과 행위 원리를 예시해 주는 이야기로서, 본시 윤리적 · 교훈적 목적의식이 강하며, 반어(反語)를 통하여 인간성의 결함이나 부조리를 비판하려는 풍자성을 수반하고 있다.

우화소설은 이와 같은 우화의 전통으로부터 인물 · 사건의 전형성, 풍자성, 윤리적 목적의식을 물려받고 있으나 당대 생활의 재현을 지향하는 소설의 장르적 성격상 특정한 사회제도와 이념 · 풍습과 문화, 혹은 그 속에서 이루어지는 개인의 삶의 문제에 대하여 비판적이고 윤리적인 관심을 보이고 있다.

우화의 전통은 오래된 것이어서 일찍이 신라의 설총(薛聰)도 「화왕계(花王戒)」라는 창작 우화를 남긴 바 있으나 우화소설은 소설이 본격적으로 발흥되던 조선 후기의 소산이다. 봉건사회가 모순을 드러내고 그를 지탱하고 있던 가치관이나 윤리 · 이념의 획일적 권위가 현실 경험에 의하여 부정되던 이 시대에, 전형적 차원에서 현실을 재현하면서 풍자를 무기로 삼아 그릇된 인간 의식과 행태를 비판해온 우화는 소설 장르로 쉽게 전화, 이행해 갈 수 있었던 것이다.

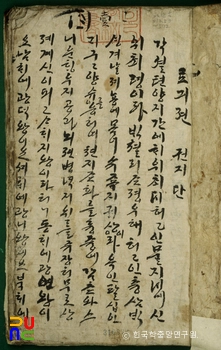

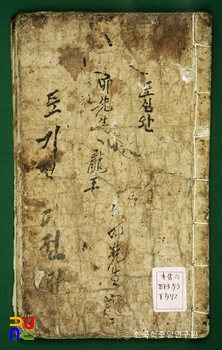

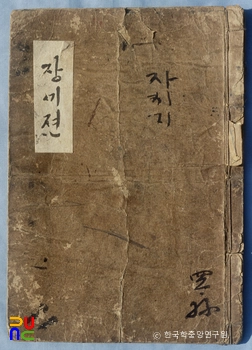

한글로 쓰여졌으며, 대개 우화에서 우화소설로 전성한 것으로 보이는 이 시기의 우화소설로는 「토끼전」 · 「장끼전」 · 「서동지전(鼠同知傳)」 · 「녹처사연회(鹿處士宴會)」 · 「까치전」 등이 있는데 그중 판소리로 연창(演唱)되었던 「토끼전」 · 「장끼전」이 대표적인 작품이라 할 수 있다.

「토끼전」은 전형적인 봉건 군주와 관료로 행세하는 용왕과 자라의 형상을 통하여 봉건 이념과 관료 사회의 풍속을 조소 · 비판하는 한편, 미천한 하층인 토끼로 하여금 인간성의 해방을 주장하게 하여 그의 불안과 욕망을 현실의 문제로 부각시킨 작품이다.

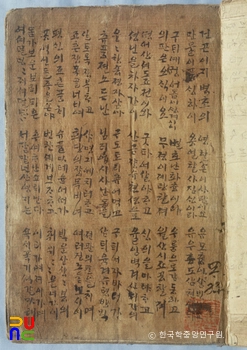

「장끼전」은 장끼로 표상되는 봉건 가부장의 맹목적 권위의식과 몽매한 남자의 탐욕을 징계하는 한편, 부조리한 사회로부터 고난과 순종을 강요당하는 미천한 여인의 비극적 운명과 이를 극복하려는 의지를 까투리의 ‘개가(改嫁)’라는 사건을 통하여 보여주고 있는 작품이다. 주인공의 행태가 이농 유랑민의 애환을 담고 있다고 보는 시각도 있다.

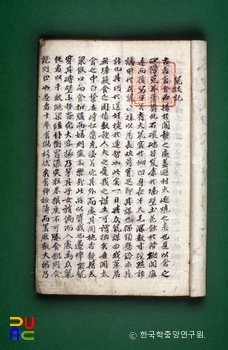

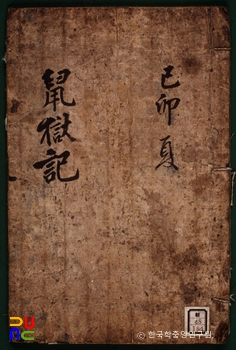

한문으로 된 작품으로는 「서대주전(鼠大州傳)」 · 「와사옥안(蛙蛇獄案)」 · 「서옥기(鼠獄記)」 등 주1의 형식으로 된 작품들이 있는데, 이 중 「서옥기」는 작가의 독창성이 두드러지는 우화소설의 압권이라 할 수 있다.

창고를 털어먹은 큰 쥐의 범행에 크고 작은 80여 종의 동식물이 연루되어 있는 옥사(獄事)를 그리고 있는 이 작품은, 봉건사회의 구조적 모순과 지배층의 수탈로 인하여 파탄을 맞이할 수밖에 없었던 조선 후기 농촌사회의 실상을 풍자적인 비유와 반어 · 역설 · 패러디(parody) 등 우화가 동원할 수 있는 갖가지 수법을 통하여 예리하게 묘파, 고발하고 있다.

「서대주전」 · 「서동지전(鼠同知傳)」 · 「황새결송(決松)」 · 「녹처사연회」 · 「두텁전」 등 향촌 사회를 배경으로 한 작품들에서는 빈농과 부농 간의 대립 · 갈등이 작가의 계층적 이해에 따라 상이한 시각으로 그려져 있으며, 이를 통해 부농층의 탐욕과 착취 또는 수령과 판관의 부패와 무능이 고발되고 있다.

이상에서 살펴 본 바와 같이 우화소설은 우화 특유의 표현방식 즉 반어와 비유에 의한 우회적인 표현을 통하여 타락한 기성 사회의 윤리 · 이념을 신랄하게 비판, 풍자하는 한편, 민중층의 새로운 가치와 윤리의식을 제시하며 그들이 겪는 고통과 갈등을 심각한 현실적 문제로 제기할 수 있었다. 우화소설은 이 밖에도 인생과 사회의 단면을 압축과 비유를 통하여 극적으로 제시한다는 특성을 지니고 있다.

그러나 이와 같은 우화적 특성은 복잡하게 변화하는 현실의 구체적 · 역동적 실상을 총체적으로 인식, 반영하는 데 장애로 작용하며, 따라서 우화소설은 제기되는 삶의 문제를 해결할 수 있는 가능성을 그와 같은 현실의 관찰을 통하여 지속적으로 검증해 가기에는 역부족인 면이 있다. 이러한 점에서 우화소설의 형식이 지니는 소설 장르의 한계는 명백하다.

애국계몽기에 현실을 비판적으로 조망하려는 시대적 요청에 따라 우화류 작품들이 나타나기는 하였으나 기왕의 우화소설 전통을 넘어서는 새로운 문예적 성공을 거두기는 어려웠다. 그간 꿈속에서 본 동물들의 정치 토론회를 보고하는 형식으로 서술된 안국선(安國善)의 「금수회의록(禽獸會議錄)」은 우화에 토론의 형식을 가미한 애국계몽기의 우화소설 대표작으로 알려져 왔으나 근래 사토 구라타로〔佐藤欌太郞, 1855~1942〕의 「금수회의인류공격(禽獸會議人類攻擊)」(1904)을 번안한 것임이 밝혀졌다.

이제까지 좁은 의미의 우화〔beast fable〕 개념에 기초한 우화소설에 대하여 주로 논급하였으나, 우화 개념을 넓게 잡아 우언(寓言) 또는 우의(寓意)로 이루어진 주2 일체를 우화라고 볼 때 우화소설의 개념은 좀더 확대될 수 있다.

이 경우 가전(假傳)이나 가전체 작품인 「수성지(愁城誌)」 · 「화사(花史)」, 나아가서는 환상적 구도 속에 역사와 현실을 접맥시키며 풍자적 · 상징적 의미를 부각시키고 있는 「호질」이나 몽유록계(夢遊錄系) 소설 등속으로까지 우화소설의 발달사는 넓게 추적해 갈 수 있다.

이들 작품은 현실 세계의 보편적 양상에서 관련을 맺는 포괄적이고 상징적인 의미 지향의 구도 및 환상과 자유로운 말의 진술, 당대의 지배적 담론과 충돌하는 심각한 역사 철학의 문제 의식, 혹은 비판적인 주제 의식과 사상을 직설과 비유를 통해 직 · 간접적으로 표출해내고 있다. 현대의 우화소설도 이 같은 넓은 의미의 우화소설인 경우가 많다.