운가집 ()

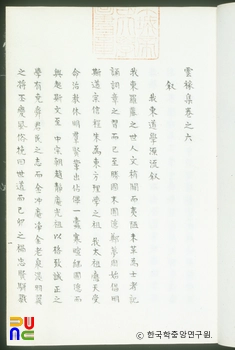

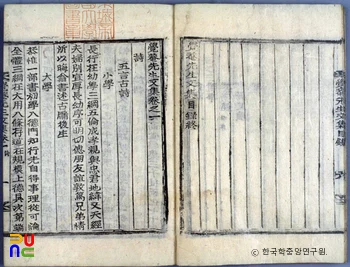

9권 9책. 필사본. 저자와 편집·필사경위에 관한 기록은 자세하지 않다. 규장각 도서에 있다.

권1에 서(書) 34편, 권2에 발(跋) 8편, 명(銘) 33편, 잠(箴) 2편, 찬(贊) 58편, 해(解) 1편, 설(說) 2편, 술(述) 3편, 소(疏) 4편, 권3에 서(序) 18편, 기(記) 14편, 권4에 묘갈명 3편, 묘표 2편, 묘지명 7편, 제문 7편, 치제문(致祭文) 4편, 치유문(致侑文) 10편, 권5에 행장 13편, 권6에 서(敍) 6편, 문(文) 15편, 권7은 잡저 30편, 권8·9는 시 387수가 수록되어 있다.

서(書)에는 허훈(許薰)·최창락(崔昌洛) 등과 주고받은 것이 있는데, 문학의 원리와 기능, 또는 당시의 정세에 대한 근심과 그것의 개혁을 주장하는 내용이 들어 있다. 또한 문은 도(道)와 분리되어서는 안 되며 세운(世運)과 관련을 맺어야만 된다고 하며, 당시의 시문이 도(道)와 현실을 소홀히 한 채 공교롭게 꾸미는 데만 치중하는 풍조를 비판한 것도 있다. 명에는 붓·솥·베개·부채 등의 생활용품을 소재로 지은 글들이 있어 돋보인다.

서(敍) 가운데 「아동도학원류서(我東道學源流敍)」는 우리나라 유교의 도통에 대해 정몽주(鄭夢周)에서 시작해 한말에 이르기까지의 인물들을 열거하면서 그들의 공과를 언급하고, 우리나라 유교의 역사적 변천 양상을 서술한 글이다. 「권농문(勸農文)」·「유제리문(諭諸吏文)」·「권학문(勸學文)」 등의 경세적 문장을 쓰기도 하였다.

불교에 대해서도 상당히 해박한 지식을 가져 「석씨선교원류서(釋氏禪敎源流敍)」·「불경내력(佛經來歷)」을 썼으며, 화상찬(和尙贊)도 많다. 특히, 「석씨선교원류서」에서는 인도·중국·우리나라 불교의 원류와 변화 과정 및 양상을 서술하였다.

시는 물아일체의 경지를 노래하거나, 유교 덕목의 인식과 실천을 겸비하려는 삶의 자세를 드러낸 연작시가 많다.

「산중잡영삼십운(山中雜詠三十韻)」에서는 은거의 즐거움을, 「거향십계영(居鄕十戒詠)」과 「경차회옹감흥시운(敬次晦翁感興詩韻)」에서는 유가적 삶의 자세를 표출하였다.