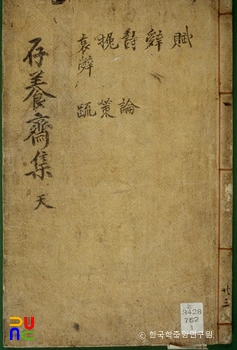

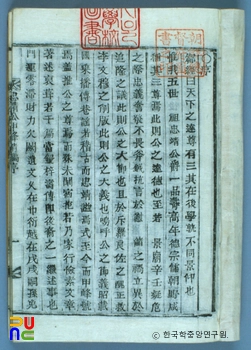

존양재문집 ()

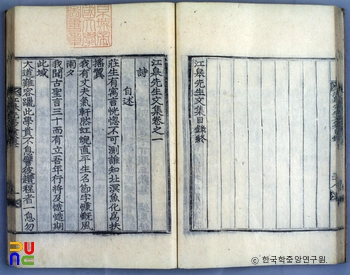

본집 4권 2책, 부록 2권 1책, 합 6권 3책. 목판본. 1693년(숙종 19) 아들 지식(之栻)이 편집해놓은 것을 1901년 후학 이근옥(李根玉) 등이 간행하였다. 권두에 이현일(李玄逸)의 서문이 있고, 권말에 허전(許傳)의 발문이 있다. 규장각 도서와 고려대학교 도서관에 있다.

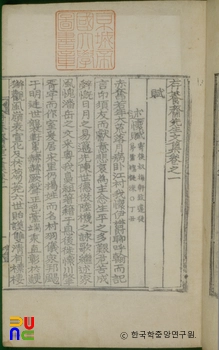

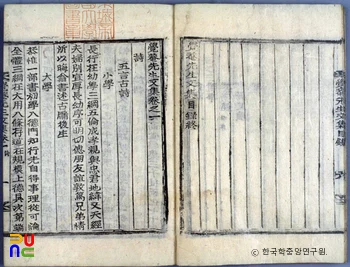

본집 권1에 부(賦) 3편, 시와 만장 110수, 사(辭) 1편, 권2에 소(疏) 8편, 책(策) 3편, 논(論) 1편, 권3에 서(書) 15편, 기(記) 1편, 서(序) 5편, 잠(箴) 1편, 제문 15편, 권4에 축문 5편, 행장 2편, 묘갈명 5편, 그리고 부록 권1에 저자의 연보에 이어 행장·묘갈명·묘지명 각 1편, 유사 1편, 권2에 만장 57수, 제문 9편, 서원봉안문 2편, 상향문, 신천서원상량문(新川書院上樑文), 문집고성문(文集告成文) 등이 수록되어 있다.

시는 만사가 거의 대부분을 차지하고 있으며, 그 밖에 「장송(長松)」·「종매(種梅)」·「양계(養鷄)」 등 영물(咏物)의 시도 상당수 있다. 또한, 부의 「술회부(述懷賦)」와 「의귀거래사(擬歸去來辭)」에는 저자의 사상과 철학이 담겨 있다.

소는 사직소가 대부분으로 시사에 관한 건의가 포함되어 있는데, 당시 동래에 왜관을 증설하고 있는 것에 대하여 논설한 내용이 들어 있다. 여러 차례에 걸친 허목(許穆)과의 서신에서는 당시 예송(禮訟)의 발단이 되었던 계체(繼體)문제에 관하여 의견을 교환하고 있다.

그밖에도 재변(災變) 또는 감계(鑑戒)에 관한 대책에서는 인조의 반정과 호란, 연속된 기황(饑荒)으로 인한 피폐한 국력, 유리된 민심, 해이해진 기강 등을 지적하고 임금이 하여야 할 일들을 건의하고 있다.