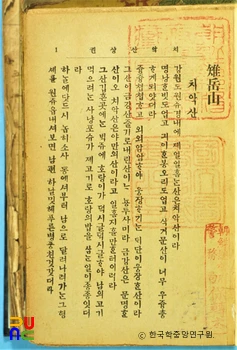

치악산 ()

『치악산』은 개화한 양반인 서울 이판서의 딸이 원주의 완고한 홍씨 가문에 시집와서 모함을 받고 쫓겨나 온갖 고생을 하다가 원상 복귀하는 이야기이다. 원주 치악산 밑에 살고 있는 완고한 홍참의(洪參議) 집에는 서울 주1 이판서의 딸이 전처소생 아들인 백돌에게 시집와 살면서 주2 시어머니 김씨 부인과 시누이 남순의 구박 때문에 눈물짓는다. 그나마 위로를 주던 남편 백돌이 개화에 대한 의지로 장인의 도움을 입어 일본으로 유학간 뒤, 시어머니는 혼자 남은 며느리를 간부(姦婦)로 오해하여 치악산으로 내쫓는다. 거기에서 이씨 부인은 최치운 · 장포수의 겁탈 위기를 벗어나고 마침내 승려가 되지만, 절에서도 미모로 인하여 파문을 당하자 우물에 빠져 자살을 기도한다. 한편 이씨 부인의 몸종 검홍이는 이씨 부인의 친정으로 돌아와서 복수를 계획하고 귀신 장난을 벌여 홍참의 집안을 쑥밭으로 만든다.

상편이 검홍의 복수담으로 끝난다면 김교제가 쓴 하편에서는 이씨 부인의 원상 복귀가 주된 내용을 이룬다. 홍참의는 집을 나와 방랑하다가 며느리임을 모른 채 우연히 여승 하나를 구출하게 되고, 집에 돌아와 김씨 부인을 내쫓는다. 우여곡절 끝에 목숨을 건진 이씨 부인은 친정으로 돌아가게 되고, 유학을 마친 백돌은 처가 죽은 줄 알고 장인의 중매로 혼인하게 된다. 그러나 신부가 곧 이씨 부인임을 알자 눈물겨운 상봉을 하고, 계모인 김씨 부인도 만나 극진한 정성으로 모심으로써 모두 화목하게 살게 된다.

『치악산』 상 · 하는 시댁에서 쫓겨난 이씨 부인의 시련과 극복, 출가와 환속, 가족과의 분리와 재결합이라는 순환 구조를 띠고 있다. 이씨 부인이 최치운, 장포수 등에게 납치되었다가 탈출하는 과정은 포로 서사의 통과 의례적 성격을 보여준다. 서술적인 면에서는 작중 인물들의 개성적, 대화적 목소리보다 서술자의 설명적, 독백적 목소리가 더 두드러지면서, 주3라는 작가의 주제 전달에 치중한다. 치악산이 납치, 살인, 강간 등이 횡행하는 야만의 공간으로, “병풍”처럼 둘러선 치악산의 그늘에 가린 원주가 문명의 변경으로, 개화 양반 이판서가 살고 있는 서울이나 백돌이 유학을 떠난 일본이 문명의 공간으로 그려지고 있다.

임화는 『개설 신문학사』에서 『치악산』이 “새로운 정신을 낡은 양식 가운데 담은” 작품이라고 평가했다. 계모의 박해나 고부 갈등은 조선시대 가정 주4의 유형화된 플롯 중 하나였다. 그러나 『치악산』은 표면적인 가정 서사 이면에 갑오경장 이후의 신구 대립, 신교육관의 고취, 미신 타파, 주5 등 하층 계급의 신분 타파 욕망을 다각도로 담아내고 있다는 점에서 근대적인 면모를 보인다.

이씨 부인이 겪는 수난과 극복의 서사는 봉건 체제를 타파하고 문명개화를 통해 근대적 ‘국민’을 창출하려는 작가의 이념적 메시지를 보여준다. 이러한 메시지는 미신과 주6에 젖어 몰락해 가는 원주의 홍참의 집안과 문명개화에 열려 있는 서울 이판서의 대비를 통해 선명하게 제시된다. 그러나 주인에게 충직한 노비 검홍을 선인으로, 속량(贖良)의 욕망 때문에 이씨 부인의 박해를 돕는 옥단을 악인으로 그려내는 것처럼, 전통적인 신분 질서의 동요를 경계하는 모습도 보인다.

한편 가족을 등지고 일본 유학길에 오른 백돌이 주7의 길을 따르겠다고 다짐하는 장면은 작가의 정치의식을 보여주는 의미심장한 대목으로 해석되어 왔다. 위나라 사람 오기는 증자(曾子)의 문하에서 수학하던 중 어머니가 돌아가셨다는 소식을 들었지만, 주8를 이룰 때까지 고향에 돌아가지 않겠다던 다짐 때문에 어머니 장례에 가지 않았다가 증자에게 파문당했다. 이후 노나라 왕이 제나라와 싸울 때 오기를 장군으로 삼으려다가 오기의 아내가 제나라 사람인 것을 꺼려서 망설이자, 스스로 자신의 아내를 죽이고 장군이 되어 공을 세웠다. 가족도 고향도 버리고 이웃 나라에서 입신출세의 꿈을 이룬 오기의 삶은 문명개화를 앞장서 주장했던 작가 이인직이 결국 조선의 망국을 긍정하며 이완용의 수하로 ‘병합’에 앞장섰던 행보와 겹쳐진다.