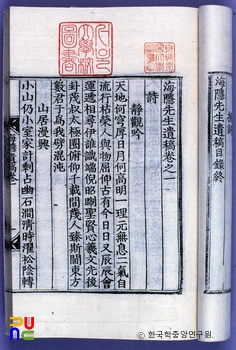

해은유고 ()

1894년(고종 31) 강필효의 손자 강면(姜𨬋)이 간행하였다.

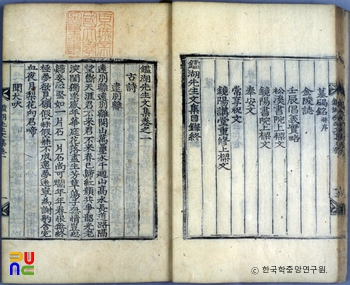

20권 11책, 부록 2권 1책, 합 22권 12책. 목판본. 규장각 도서·장서각 도서·국립중앙도서관 등에 있다.

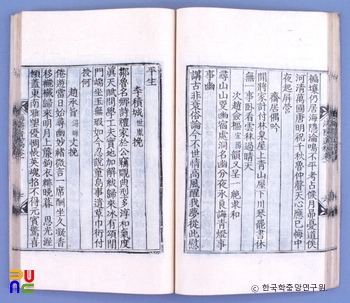

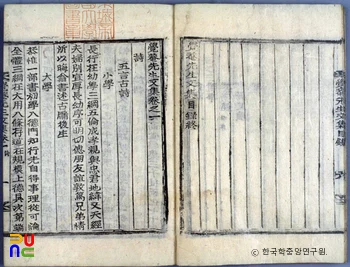

권1에 시, 권2∼8에 서(書), 권9∼14에 서·잡저, 권15에 잠(箴)·명(銘)·찬(贊)·서(序), 권16·17에 기(記)·발(跋)·봉안문·축문·제문, 권18·19에 묘비명·묘갈명·묘표·묘지명·묘지·빈지(殯誌), 권20에 행장 등, 부록 권1에 저자의 행장·유사·묘갈명·묘지명·가장, 권2에 보유(補遺)·어록(語錄)·행략(行略)·제문·만사 등이 수록되어 있다.

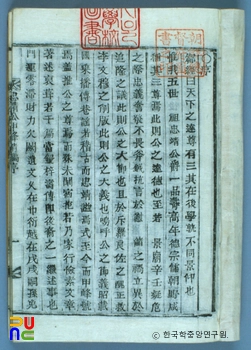

윤증(尹拯)의 학통을 받은 윤광소(尹光紹)를 사사한 저자는 생애 85년을 학문에 바쳤다고 하여도 과언이 아닐 만큼 오로지 학문에만 몰두하였다. 100편이 훨씬 넘는 왕복서신의 대다수도 경전·성리(性理)에 관한 글들이다. 그 중에서도 성근묵(成近默)에게 답한 것은 무려 1권에 달하는 방대한 양이 전부 성리와 『주역』에 관한 문답으로서 대단한 역작들이다.

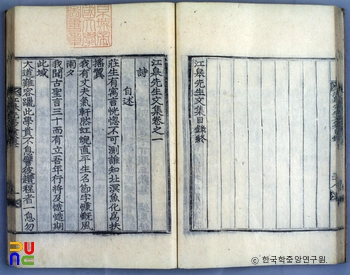

사서와 오경의 주요 내용을 몇 글자로 도식화하고 설명을 붙인 「사서요지도(四書要旨圖)」·「오경요지도(五經要旨圖)」와 『효경』의 대의를 밝힌 「효경대의도(孝經大義圖)」도 주목된다. 옛 중국의 이상적 전지제도(田地制度)를 재천명한 「정전도(井田圖)」, 『주역』의 64괘(卦) 가운데 회린흉구(悔吝凶咎)가 없는 유일한 괘인 겸괘를 도시한 「겸괘도(謙卦圖)」, 천자(天子)가 청정하던 「명당도(明堂圖)」, 왕이 지켜야 할 방도가 제시된 『서경』 무일편의 뜻을 딴 「무일도(無逸圖)」, 해 그림자로써 시간과 절후를 측정하던 주관제(周官制)를 표본으로 한 「토규측영도(土圭測影圖)」 등도 저자의 박학을 보여 준다.

독서의 순서를 정해 놓은 「독서차제(讀書次第)」는 차례로 읽어야 할 서명(書名)을 초심자를 위해 열거한 것이다. 「이문일기(尼門日記)」·「서숙강의(書塾講義)」·「갑자강의(甲子講義)」·「시습록(時習錄)」, 그리고 상·하 두 권에 달하는 「사유록(四遊錄)」 등은 자신이 공부하던 과정과 스승의 강설(講說) 또는 벗들 사이의 논변이다. 사서·오경 외에도 『심경』·『근사록』·『이정전서(二程全書)』·『주자대전(朱子大全)』 등 방대한 서적을 참조하고 있다.

특히 「사유록」은 1785년(정조 9) 스승 윤광소를 찾아 수학한 시절부터 1818년까지 보고 생각하고 겪은 것, 가본 곳, 만난 사람 등을 일기식으로 적은 것이다. 각 지역의 특색과 역사적 사실에 전설을 곁들여 흥미를 끌고 있다. 전가팔범(傳家八凡)·학령(學令)·학규(學規)·학금(學禁)으로 나누어진 34조에 달하는 「서실의(書室儀)」 등도 치가(治家)와 수신(修身)에 도움을 줄 만한 관심작들이다.

저자는 또 본집 외에 『근사속록』·『육례대략(六禮大略)』·『가례후편(家禮後編)』·『성학지남(聖學指南)』·『오자지결(五子旨訣)』·『고역(古易)』·『안자(顔子)』·『용사연의(容思衍義)』·『칠정지절(七情之節)』 등의 많은 저술을 남겼다고 한다. 그러나 본집에 그에 대한 몇 편의 서(序)가 실렸을 뿐 원문은 간행되지 않은 채 전해오고 있다.