해장집 ()

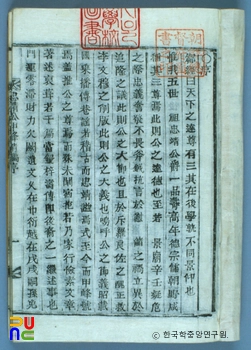

신석우의 손자 신양균(申養均)의 주선으로 윤종의(尹宗儀)가 교감(校勘)하고, 1939년에 이학여(李學如)가 필사하였다. 권말에 윤종의의 발문이 있다.

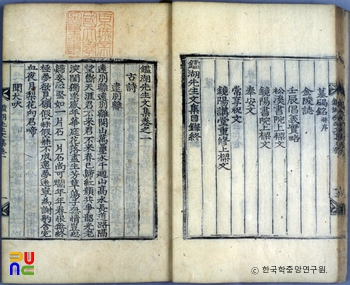

18권 13책. 필사본. 규장각 도서에 있다.

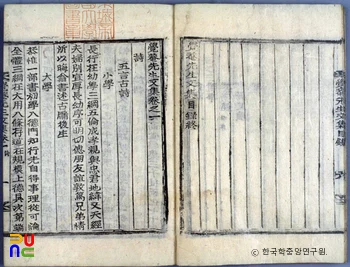

권1∼8에 시, 권9에 서(書), 권10에 소(疏)·차(箚)·계(啓)·의(議)·강의(講義)·책(策), 권11·12에 서(序)·기(記)·발(跋), 권13에 응제문(應製文)·전문(箋文)·축문·제문·상량문, 권14에 비갈(碑碣)·시장(諡狀)·행장·묘표, 권15·16에 입연기(入燕記), 장주(狀奏), 제문, 필담(筆談), 권17에 잡저·지미(紙尾)·공이(公移), 권18에 부록으로 제문·유사·시장(諡狀) 등이 수록되어 있다.

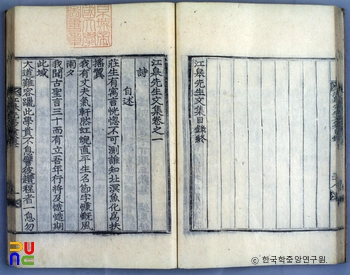

원래 시가 특장이었던 저자는 부(賦) 1편과 4편의 가행(歌行)에 이어 수천 수의 시를 남겼다. 병중에 있으면서 송나라 소옹(邵雍)의 「수미음(首尾吟)」을 모방해 지은 시는 같은 운자로 무려 135수의 사율을 내리 읊기도 하였다.

중국에 오가면서 읊은 100여 수 가운데 「봉황산가(鳳凰山歌)」·「요동행(遼東行)」·「산해관(山海關)」·「연광정차운(練光亭次韻)」 등은 그 시격·운율 등이 청아하면서도 질탕(佚蕩)해, 당시 중국의 명사 마평왕증(馬平王拯)·풍지기(馮志沂)·동문환(董文煥) 등으로부터 성당(盛唐)의 유향(遺響)이 있다느니, 한유(韓愈)를 닮았다느니, 소식(蘇軾)·황정견(黃庭堅)과도 겨룰 만하다느니 하는 평을 받은 일품이다. 그러나 그의 시는 어느 누구나 어느 시대의 시체(詩體)를 본떴다기보다는 부섬(富贍)한 시재와 왕양(汪洋)한 시상에서 자연스럽게 나온 것으로 보인다.

「입연기」는 중국을 다녀오면서 읊은 시와 중국인을 상대로 한 서독(書牘), 그리고 그 고장의 각종 풍물을 그린 기행문이다. 도강기(渡江記)·요동기(遼東記)·심양기(瀋陽記)·관외기(關外記)·망해정기(望海亭記)·진자점기(榛子店記)·송가장기(宋家庄記)·통주야시기(通州夜市記) 등으로 나뉘어 있고, 각기 이정(里程)과 지세·풍속·물색들이 상세히 소개되어 있다. 특히, 필담 가운데 「정소경위방(程少卿委訪)」은 중국인 정소경과 필담을 나눈 것으로, 우리나라 사람으로 중국에 갔던 과거 인물들을 비롯해 그 동안의 중국의 국가 상황, 그림과 글씨 등에 대한 토론이 자세히 적혀 있다.

지방 관아를 상대로 한 지미와 공이에는 관리의 감원, 환자(還上)의 변통, 방곡(防穀)의 엄금, 시장 포구의 무명세(無名稅) 징수와 제언(堤堰)·전답(田畓)의 늑탈(勒奪) 엄금, 진잠(鎭岑)·신창(新昌)·온양·회덕·공주·부안·금구 등지의 난민 처리에 관한 지시와 순영예장(巡營禮狀) 등이 기재되어 있다. 그리고 각 지방의 모호(募戶)에 관한 전령, 강학(講學)에 관한 관문(關文), 금산(金山)의 경렴서원(景濂書院)에 대한 관문, 민충사(愍忠祠) 건립에 대한 관문, 단성(丹城)의 환자에 대한 폐단을 바로잡은 보고서 등도 기재되어 있다. 당시 여러 제도와 민속, 지방 행정을 연구하는 데 좋은 자료가 된다.