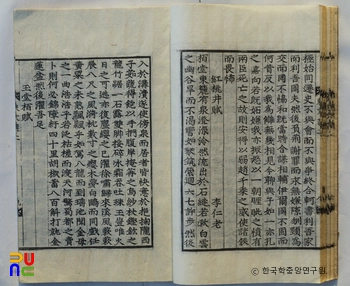

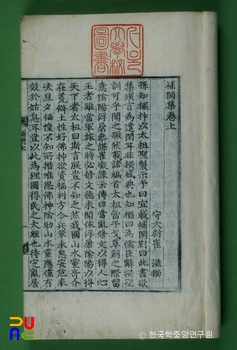

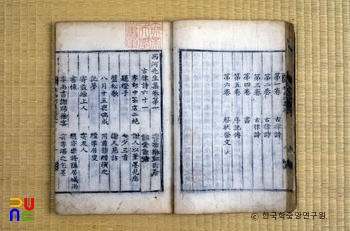

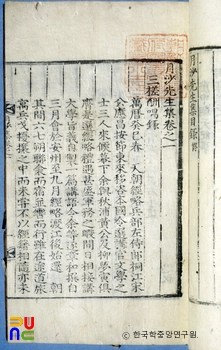

홍도정부 ()

고려 후기에 이인로(李仁老)가 지은 부(賦). 서거정(徐居正) 등이 편찬한 『동문선』 권2에 그의 「옥당백부(玉堂栢賦)」와 함께 수록되어 있다. 「홍도정부」는 시원한 홍도정 우물물을 마시고 더위를 식힌 뒤에 집에 돌아와 나무를 베고 누워서 꿈 속에서 선경(仙境)에 들기도 하고 부귀영화를 누리기도 한 소감을 노래한 것이다. 작품의 내용은 다음과 같다.

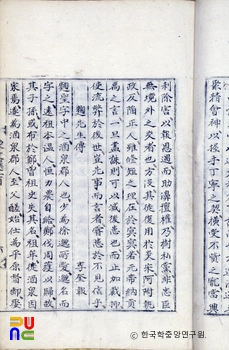

백당(栢堂) 동편 산기슭에 해맑은 샘이 있다. 샘물이 돌틈으로 졸졸 흘러나오니 흰구름 그윽한 골짜기를 씻어 낼 듯하다. 가물어도 마르지 않고 거문고처럼 맑은 소리로 감돌아 도랑으로 들어가니 이웃사람 모두 시원히 움켜 마시는도다. 주1가 나물 먹고 배가 불러 손으로 배를 문지른다.

가냘픈 오사(烏紗)모자 재껴쓰고서 쟁그랑대는 용죽(龍竹)지팡이 손에 짚고 돌 위에 걸터앉았다. 두 다리를 드러내며 얼음 서리를 희롱하고 구슬을 머금었다가 뿜어내니 어디 불같은 더위를 피할 뿐인가, 먼지 묻은 갓끈도 씻어내는 듯하다.

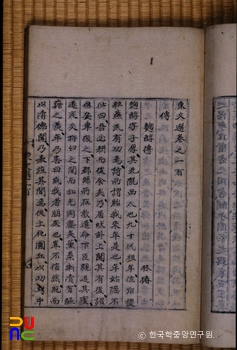

휘파람을 불며 돌아오니 시냇바람은 설렁하다. 여덟 자 대자리(竹席)를 펼쳐놓고 조그만 나무옹이를 베고 누웠다. 꿈속에서 흰 갈매기와 희롱하며 갖은 영화를 누리도다. 너울너울 용을 타고 요지(瑤池)에 가서 서왕모(西王母) 노래를 듣는 듯도 하다.

훨훨 신선의 배를 띄워서 은하수를 건넜다가 촉도(蜀都)의 주2를 놀래는 듯도 하다. 그러니 하필이면 저 진(晋)나라 왕개(王愷)와 석숭(石崇)처럼 부(富)를 자랑하려고 비단 보장(步障)을 치겠는가. 당나라 원재(元載)처럼 호초만도 8백 곡(斛)의 재물을 쌓겠는가. 당나라 단문창(段文昌)처럼 부귀하여 금련화분(金蓮花盆)을 만들고서야 내 발을 씻을 것이 있겠는가.

홍도정의 맑고 시원한 물을 마시고 대자리에 누워 잠이 들어서도 꿈 속에 온갖 부귀영화를 다 누릴 수가 있다. 그러니 굳이 세상의 부귀를 누려야만 하는 것이 아니다는 언술(言述) 속에 작자의 깨끗한 정신적 지취(旨趣)와 담박한 삶의 자세를 담고 있는 서정적인 수필체의 작품이다.